第26回 星の界(よ):冬の夜空・星座・天の海・月の船・星の林・オリオン・すばる

第26回 星の界(よ):冬の夜空・星座・天の海・月の船・星の林・オリオン・すばる

1 銀河ステーション発進準備完了

そらにはちりのやうに小鳥がとび

かげろふや青いギリシヤ文字は

せはしく野はらの雪に燃えます

パッセン大街道のひのきからは

凍ったしづくが燦々[さんさん]と降り

銀河ステーションの遠方シグナルも

けさは真っ赤に澱んでゐます

「冬と銀河ステーション」(宮沢賢治)より

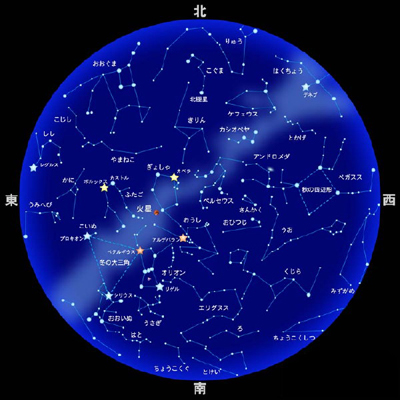

国立天文台よりお借りしました。

二十四節気では今年は1月6日が小寒、21日が大寒です。この数日は関東地方でさえ風凍る寒さです。北国はまして厳しい冬をお過ごしのことでしょう。現行暦では新春と呼ぶ1月ですが、陰暦に重ねればこの1月15日でもまだ旧暦12月8日、年の瀬までもまだ間があり、春にはほど遠い時節です。

ところで、この厳寒の時期こそが一年の中でも最も夜空の美しい季節です。漆黒の静かな空に螺鈿(らでん)をほどこしたような星々のさざめきは、仰いでいてひととき寒さも忘れる美しさです。詩歌の世界でも昔から、深夜屋外にいることが決して快適ではないこの季節の夜空を歌うものは少なくありません。

2 巡る星座

木枯らし途絶えて 冴ゆる空より

地上に降り敷く 奇[くす]しき光よ

ものみな憩[いこ]へる 静謐[しじま]の中に

煌[きらめ]き揺れつつ 星座は巡[めぐ]る

「冬の星座」(堀内敬三)より1番

めぐる星座の中で、一点動かない北極星は、古代は道しるべとして旅人を導きました。今も昔も理想や真理を求めて進む人にとって、極星は象徴的な道しるべです。

北斗星も冴える冬の夜空の代表的な星座といえばすぐに思い浮かぶのはオリオン座でしょうか。「冬の星座」の2番には北斗の針のほか、オリオン座とすばるの名が見えます。

ギリシャ神話では巨人オリオンは海神ポセイドンの子。乱暴に手を焼いた大地の女神ガイアが蠍を使って殺したと語られています(異説もあり)。オリオンと蠍はともに天の星座になりました。オリオン座には明るい星が多く、冬の高い空で華々しく輝いていますが、夜更けて東の空に蠍座が上ると逃げるように西に沈みます。

古代中国ではオリオン座は宿曜道(古代天文学)でいう二十八宿(主要な星座で占いに用いる)の一つ「参」と呼ばれました。これは数字の3と通じる名称と察しが付きます。おそらくオリオン座の主立った三つ星をその象徴として捉えていたのでしょう。

二十八宿では蠍座は「商」といいます。中国でも「商」と「参」とが天球上のほぼ反対側に位置し、「商」がのぼると「参」がそそくさと沈んで同時には天にないことを、険悪な人間関係になぞらえて用います。「(仲の悪いことは)参商の如し」などと使います。

オリオンのすぐそばに牡牛座があります。赤く光る明るい星、1等星アルデバランが牡牛の「目」にあたる星です。その東上方に見えるいくつかの星の群、プレアデス星団が、牡牛座の「背」に見立てられた部分で、中国の二十八宿では「昴宿(ぼうしゅく)」。和名を「すばる」といい、「昴」の字をあてます。

3 星はすばる

すばる、プレアデス星団は肉眼でよく見える星の集まりで、古代から世界の各地で仰がれてきました。実際には大小数百もの星の集団ですが、現在肉眼では六つのよく光る星の集まりに見え、「六連星(むつらぼし)」や「六連珠(ろくれんじゅ)」などの異名もあります。長い天体観測の歴史の中では古くは「七つ星」と呼ぶ地域が世界にいくつもあることから、はっきり七つの星影が見えていた時期もあったのではないかという説もあります。

一見外来語のように聞こえる「すばる」は立派な大和言葉です。ばらばらのものがまとまる意味の「すばる(統ばる)」「すまる(統まる)」という動詞が語源です。(人や物事をまとめ、統治することを意味する「すぶ(統ぶ)」は同じ語根です。その副詞的用法から始まって全体、全部を表すようになった現代語の「すべて」も従ってこの仲間です。)

「古事記」や「万葉集」に見える「五百津之美須麻流之球(いおつのみすまるのたま)」や「須売流玉(すまるのたま)」は、複数の玉を糸でつなぎまとめた飾りのことで、この「すまる」が「すばる」とは同じ語と考えられます。

その「すばる」が星の名まえとして初めて登場するのは、10世紀初頭の『倭名類聚抄(わみょうるいじゅしょう)』です。

『倭名類聚抄』通称『倭名抄』は平安中期の才人源順[みなもとのしたがふ、延喜11年(911)〜永観元年(983年)]が、醍醐天皇の皇女勤子(いそこ)内親王のために編んだ日本最初の百科事典です。24部128門(十巻本)また32部249門(二十巻本)にもわたる部門内容のすべてを一人で撰進した時、順はまだ二十代の若さであったと言いますから、恐るべき博学のほどが分かります。

そのすさまじい情熱のもとは何であったのか。勤子内親王その人に対する報われない恋心であったとする観測もあります。その「天の部」に「日、陽烏(ようう)、月、弦月、満月、暈(うん=日や月のかさ)、蝕(しょく)、星、明星(木星)、長庚(ちょうこう:金星)、牽牛、織女、流星、彗星(すいせい)、昴星、天河」と16項目が収録されています。「昴星」すばるについては、「宿曜経ニ云フ、昴ハ六星火神也」とあり、『宿曜経』の記述は今と同じに肉眼では六つの星の集団に見えていたらしいことをもの語ります。

源順の時代を少し過ぎて、ものはづくしで知られる『枕草子』には、星のコレクションもありました。

星は すばる。ひこぼし。ゆふづつ。よばひ星、すこしをかし。

尾だになからましかば、まいて。(254段)

清少納言が選ぶ星の第一番に「すばる」が挙げられています。「ひこぼし」は原本では「牽牛(けんぎゅう)」と表記されていますが、牽牛は鷲座の主星アルタイルの中国名で、七夕伝説に名高い「彦星」のことです。

「ゆふづつ」は夕星。金星の古名「太白星(たいはくせい)」の字が当てられ、宵の明星のことです。

「よばひ星」はその呼び名が「婚(よば)い」を連想させるところから「すこしをかし」と述べたのでしょう。流星を意味すると言われますが、「尾さえ引かなければもっといいのに」とある記述からは、むしろ彗星の描写ではないかとする説もあります。

いずれにせよ、『枕草子』の星の類聚は目で見た星の姿から選んだのではなく、書物の中に名前で見たものであったと思われます。『枕草子』が挙げた星はみな『倭名抄』にあるのですし。

「すばる」という音には、平安時代においても人の心を惹く魅力的な響きがあったのではないかと思います。