「日本前衛書作家協会に注目」展

2024年1月14日

「日本前衛書作家協会に注目」展

2024年1月14日

銀座永井画廊で「日本前衛書作家協会(1957-1959)に注目」展が開催されています。(2024年1月20日まで)

1月4日のシンポジウムでは、前衛書の誕生の後、前衛書作家協会と本展出品者についてお話しました。

今回は後半の部分をご紹介したいと思います。

シンポジウムのユーチューブ動画はこちら。

日本前衛書作家協会についての詳細は、比田井南谷レポートVol.10-1 Vol.10-2。

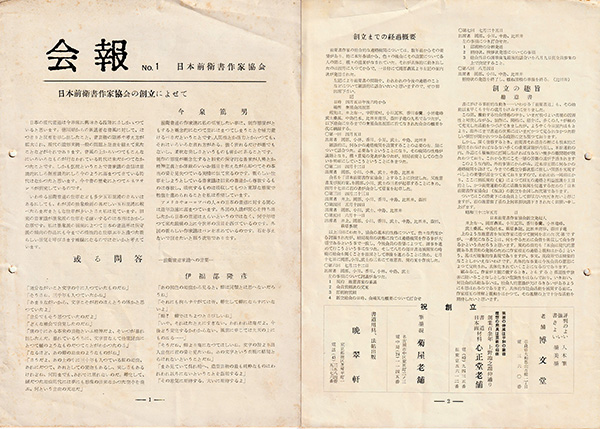

1957年8月10日、東京都美術館仮講堂で「日本前衛書作家協会」の創立総会が開催されました。

司会は井上有一、議長は岡部蒼風と武士桑風でした。

うだるような熱気の中で、延々4時間にわたり、熱心な審議が行われました。

「電のヴァリエーション」誕生から10数年、前衛書は保守的な人々から排斥されていました。

1948年に日展に五科の「書」が新設されましたが、審査員として参加していた上田桑鳩の作品が日展首脳陣から問題視され、1955年に桑鳩は日展を脱退します。

会報の中に、桑鳩はこう書いています。

今日の圧迫は、自分が三十年来の前衛的行動経験中、いまだかつて見ない露骨にして強力なものであり、これを耐え忍び、初志を貫徹するためには、個人の自覚を、より一層強固にし、あたかも海岸の岩石のごとく、いかなる怒涛にも耐える忍耐力と力とをえなければならない。

今回、永井画廊で開催中の「前衛書作家協会に注目」展には、協会の創立委員15名の中から、ご遺族の許可をいただき、かつ作品をそろえることができた作家9名の作品が展示されています。

一人ずつ、今回展示されている作品をご紹介します。

上田桑鳩「愛」(1951年・本展に出品されていません)は日展脱退のきっかけとなった作品です。

「品」という字のように見えますが、タイトルは「愛」。

孫がハイハイする様子に触発されて書いたということですが、日展首脳陣の反感を買ったのです。

上田桑鳩「無題」(1957年)

日本前衛書作家協会が誕生した年に書かれた作品です。

かすれた線が激しく運動し、高揚感を生み出しています。

桑鳩は1940年に奎星会を創設し、かなで行われていた散らし書きを漢字でやったり、トリミングの技法を使ったり、藁やススキで書いたり、青や赤などの色を使うなど、さまざまの技法を試みました。

日本の前衛書を牽引し、門下から優れた作家を輩出しました。

今回の出品者の中で、4名が上田桑鳩のもとで書を学びました。

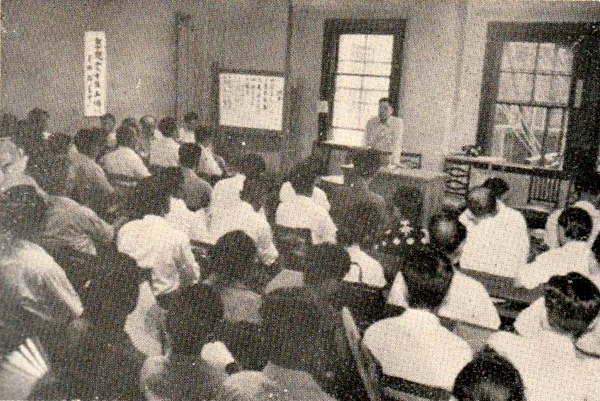

上は書道芸術社の講習会です。

前列には比田井天来の高弟たちが並んでいます。

前列中央、上田桑鳩の左が大澤雅休です。

雅休は1953年に他界しましたが、後の前衛書に大きな影響を与えました。

左上に宇野雪村と森田子龍が並んで写っています。

宇野雪村「叫」

今回展示されている45歳頃の作品です。

円と直線によって構成されています。

簡潔な表現で、余白が輝いています。

宇野雪村は1932年に上田桑鳩に出会い、1968年の上田桑鳩逝去後、奎星会会長となります。

雪村はまた、文房四宝と呼ばれる筆墨硯紙の名品や、中国と日本の書の拓本、法帖のコレクターでした。

緻密で実証的な研究は高く評価されています。

森田子龍「極」

森田子龍は、1937年から上田桑鳩に師事しましたが、1952年に奎星会を離れ、井上有一・江口草玄・関谷義道・中村木子とともに「墨人会」を結成します。

「あくまで文字を書くことを場所としながら、内的生命の自由な躍動を追求して、もはや文字の意味にも可読性にも縛られない境地に達しているもの」を目指しました。

一方、1951年から雑誌「墨美」を編集発行し、書の啓蒙につとめるとともに、海外の抽象美術家とも積極的に交流しました。

今回展示されているのは、淡墨による「極」の草書作品です。

印はありません。

穏やかな表現で、たゆたうような動きやあたたかさを感じます。

小川瓦木「萬のポーズ」

小川瓦木は1935年に上田桑鳩に出会いました。

桑鳩の理想に共鳴し、1968年に上田桑鳩が逝去するまで、桑鳩のもとで活動します。

戦前は古典臨書や文字作品が中心でしたが、戦後、木材や陶芸の技法を取り入れるなど実験的な書作を続けます。

そして、黒い紙に顔料で書く独特の手法にたどり着きました。

今回展示されている「萬のポーズ」は、シャープな線が鋭く空間を斬り、躍動感を生んでいます。

井上有一「象」

井上有一はもとは画家志望でしたが、1941年に上田桑鳩に出会って8年間書を学びます。

そして1956年までは文字を使わずに、エナメルで洋紙に「メチャクチャデタラメ」に書きまくりました。

その後は自分の体験や記憶、情念をこめた文字作品を発表していきます。

1957年の第4回サン・パウロ・ビエンナーレに出品した「愚徹」は、後年、美術史家、ハーバート・リードがその著書『近代絵画史』に掲載して、一躍有名になりました。

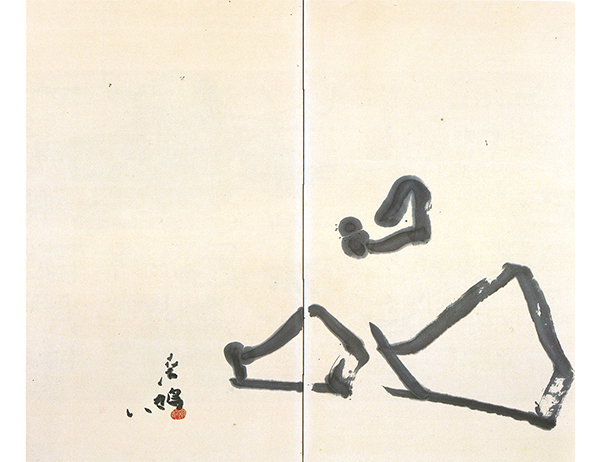

今回展示されている「象」は、有一の中でも異色の作品です。

感情をたたきつけるような作品が多い中、淡墨で書かれたこの四角い「象」は、異次元の世界に存在する不思議な物体のように見えます。

岡部蒼風「翔る」

岡部蒼風は比田井天来晩年の弟子です。

30代なかばで中学校校長になりますが、その後職を辞して、1966年に蒼狼社を結成。

書壇に属さず、どこまでも在野で活動しました。

優れた理論家として、数々の論考を残しています。

岡部蒼風は本来は漢字作家ですが、この頃は文字から離れた作品を書きました。

その多くには詩情豊かな題名がつけられ、絵画に近い表現になっています。

太い線はあたたかく、豊かな人間性があらわれています。

比田井南谷「作品59-22」(1959年)

タイトルは「1959年の22番目の作品」という意味です。

文学的要素を排除した南谷の意図がうかがえます。

この作品に見える独特の効果は、秘蔵の二種類の古墨を磨り混ぜて使った結果です。

南谷は40歳を過ぎてから英会話を学び、1959年に最初の渡米をしますが、十数点の拓本や1000冊にも及ぶ書の本をたずさえていました。

これを使ってアメリカのアーティストや文化人に書を教えたのですが、欧米が知らなかった新しい表現として熱狂的に受け入れられ、新聞や雑誌に取り上げられました。

ニューヨーク近代美術館も興味を持ち、作品を4点収蔵しています。

また、作家としてだけではなく、書道史の研究者としても知られ、「中国書道史事典」という著作があります。

中島邑水「無題」

中島邑水は、最初は比田井天来に、没後は大澤雅休に師事しました。

私は今まで、前衛書の誕生に古典の臨書が深く関わっていることを申し上げてきましたが、中島邑水の文章にそれが端的にあらわれています。

私が書の勉強をはじめてから60年になる。その間の大部分は書の古典の臨書であった。

当時は古典研究のために、毎日6時間以上の臨書を30年継続することを目標として日夜研究した。

今回の出品作品は、まるでヒューヒューという音が聞こえるような動きと迫力が作品全体を貫いています。

毎日6時間以上の臨書を30年継続することによって獲得した線の表現力。

ここにこそ、書と抽象絵画との違いがあります。

鍛錬をしていない画家には、このように現実的な空間を作ることはできません。

思えば1960年代、70年代、抽象絵画と書が急接近し、急速に離れていったことがありましたが、その原因はここにあると思います。

香川春蘭「無題」

今回の出品者の中で、ただ一人、天来の門下ではないのが香川春蘭です。

春蘭は、少女の頃は画家を志しました。

書は、当時のかなの大家である小野鵞堂とその高弟である中村春堂に学びますが、やがてもっと自由な前衛書へと方向転換をします。

春蘭の作品を見ると、優れた感性を持ち、のびのびと制作する様が目に浮かびます。

ほかの出品者が、書とは何か、などと悩んでいる間に、さっさと自分の世界へ飛んでいってしまう。

でも、その基盤にはやはりかな書道で鍛錬した存在感のある線の存在が欠かせません。

日本前衛書作家協会は独自の展覧会を行いませんでしたので、同じ時期に開催された展覧会の会場風景をご紹介します。

比田井南谷が開催した「第4回比田井天来記念前衛書展」です。

左の二点が岡部蒼風、その右三点は小川瓦木。

中央は森田子龍、右の写真左は上田桑鳩、右が宇野雪村。

過去の伝統にしばられず、自らの書を果敢に追求している様子がうかがえます。

この自由な多彩さこそが、書が芸術であることの証です。

今回の展覧会は、それをもう一度確認する、よいチャンスになりました。

今でこそ、前衛書道は一つのジャンルとして認められていますが、私が若い頃はそうではありませんでした。

「文字を書かない作品は書ではない」と言って、南谷にくってかかる人がどれだけいたことか!

南谷はその都度、「自分の作品は書だ」と主張しましたが、理解してくれる人は未だに少ない。。。。。