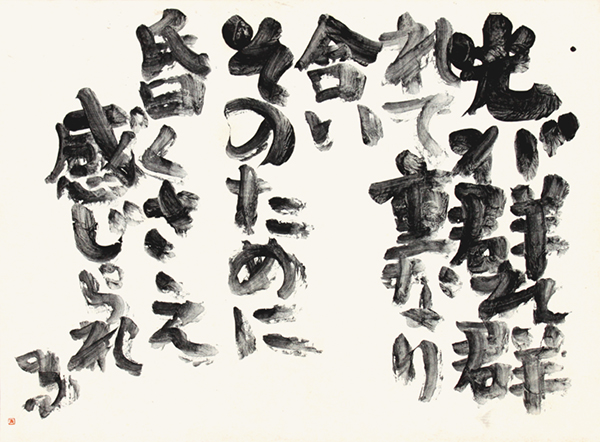

光が群れ群れて と、あの墨

2024年5月5日

光が群れ群れて と、あの墨

2024年5月5日

比田井小葩(1914〜1972)は、1948年に比田井南谷と結婚。

独特の抒情的な書風は、書壇でも注目を集めましたが、58歳で急逝しました。

「隊長、私(詩)的に書を語る」は、息子、比田井義信(1953年生まれ・私の弟です)が母を回想しながら、小葩の書を語ります。

比田井小葩オフィシャルサイトはこちら。

光が群れ群れて重なり合い

そのために

昏くさえ

感じられる

1964年頃の作品でしょうか。

珍しく紙面一杯に展開した力みなぎる作品ですが、実は小葩の作品は、1966年頃までしかこの不思議な墨は使われていないのです。

南谷は、1972年頃までこのうねるような墨の表現を多用しています。なぜなのかと思っていたのですが、そういえば小学生の中頃に、父が大きな丸い墨を見せてくれて、この墨と他のを混ぜるとすごいことになるんだよと、やってみせてくれたことがありました。

その時すでに半分近くまで無くなっていたので、困ったなあと言っていました。

これは看板墨なのか、あるいは縁の下で何百年も埋まっていたのかもと言っていましたが、もっと大きな作品を書きたいと言っていたので、色々実験をしたのでしょう。

先日、井上有一を説明したテレビだったと思いますが、その中でボンド墨の説明があり、そういえば大きなボンドが一つだけあったなあと思い出しました。

でも、乾くまでの長い時間で墨の軌跡がだらしなくなって、ただうねうねとした線になってしまい、あの不思議な墨の様な繊細な力がなくなってしまうので、南谷には却下されたのです。

そのあとのことは、母が亡くなったあと僕が成人して、父と家で飲みながら聞いたのですが、反応したものが短時間でそのまま定着しなければ線に力が出ない。

墨はきっと土の中で酸化して膠なども分解しているから、薬品でその代わりをさせればいいといっていました。

そしてアルギン酸ナトリウムやその他何種類もの薬品を使い、その反応を再現したのです。

今になって思うのはもしかすると、あの墨を見せられた小葩がいろんな紙に書いてみて、鳥の子紙に書いてみたらこんなのが出来た!

で、南谷もこれはいい!になったのでは?

だって、カンバスに墨で直接書いて見せて南谷を驚かせたような小葩ですから。

そして、薬品を使ってまでそこにこだわらないのが小葩ですから。

今度は普通の墨で、自分らしい書を追求していきました。

南谷も、小葩が亡くなったあとにはもうこの墨をつかうことはとても少なくなりました。

比田井南谷の作品に使われた「不思議な墨」。

お酒を酌み交わしながら、父は息子に、その正体を明かしたのです。

比田井南谷の生涯唯一の自選作品集「比田井南谷作品集」では、岡部蒼風氏がより詳細に解説しています。

それはちょうど第一次渡米の少し前であったが、高い代価を払って、中国の大きな風変わりな墨を手に入れた。

箱には宋墨とあったが、そんなに古い墨であるはずがないと彼は言う。

〈中略〉

ある日彼がこの古墨に他の墨を磨り混ぜたところ、不思議にもその墨液は突然分解されて凝縮した。

試みに筆につけて書いてみると、線は前の油絵具とベンジンの場合とはまた別種の、いっそう微妙で深いムーヴマンをあらわす。

それだけでなく、書いた時の筆の動きが、そのままの状態で乾燥することがわかった。

それは今まで夢想していた理想の墨であったので、この発見は彼を狂気させた。

この写真は1964年、ニューヨーク、ミーチュー画廊の個展でのひとこまです。

不思議な墨を使った作品が展示されています。

日本ではなく、アメリカで注目された南谷でしたが、もっとも深く理解していたのは妻、小葩だったのでしょう。

イタリックは比田井和子のつぶやきです。