前衛書の誕生

2024年1月11日

前衛書の誕生

2024年1月11日

2024年1月4日から20日まで、銀座永井画廊で「日本前衛書作家協会(1957-1959)に注目」展が開催されています。

その記念イベントとして、1月4日19:00〜21:00、シンポジウム「現代書を語る」が行われました。

パネラーは松岡正剛氏、秋元雄史氏、尾崎信一郎氏、比田井和子、司会は永井画廊代表の永井龍之介氏です。

ユーチューブ動画はこちら。

私は「前衛書の誕生と日本前衛書作家協会」というテーマでお話をしました。

前衛書の誕生については、今までにも何度か書いていますが、今回のお話は制限時間があったせいで、短く読みやすくまとまっていると思います(自画自賛)。

また、書の専門家以外の方にもわかりやすいことを意識しました。

そこでこのブログでも、二回に分けて、内容をご紹介することにしました。

さて、日本の前衛書はどのように始まったのでしょう。

西欧の抽象絵画の影響だと安易に書かれた投稿も目にしますが、そうではないと私は考えています。

現代日本の書の幕開けは1880年です、

地理学者で書に造詣が深い楊守敬が、中国から大量の拓本や法帖をもたらしました。

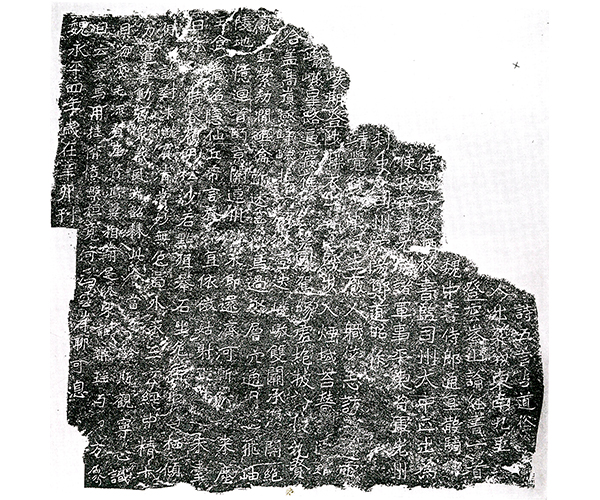

これは、中国山東省の雲峰山にある「鄭道昭書 論経書詩(511年)」です。

磨かれていない岩に、一字15cmほどの大きな字で彫られています。

当時の書の大家である日下部鳴鶴、巌⾕⼀六、松⽥雪柯の三⼈は、楊守敬のもとで、このような北魏の書、そして3000年にわたる壮大な書の歴史を知ったのです。

1897年、比田井天来は長野県から上京して日下部鳴鶴に入門しました。

膨大な古典名品を目の当たりにした天来は、理論と実践の両面から、書の新しい体系を作り上げていきました。

そして派閥や師風伝承を否定し、新しい書の学び方を提唱します。

新しい書の学び方、それが「臨書」です。

先生に書いてもらった手本ではなく、漢字の始まりから唐代におよぶ書の名品を直接学ぶべきだと主張したのです。

好きな古典だけではいけない。

嫌いな古典も臨書して、自分の表現の幅を広めなくてはいけない。

そしてあらゆる名品を学び尽くして、初めて自分独自の書を書くことができるのだ。

天来はそう主張しました。

古典名品とはどのようなものなのでしょう。

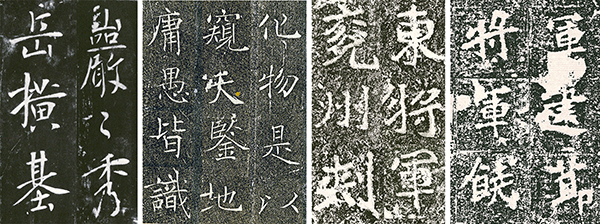

上の画像で一番右は「張猛龍碑(522年)」、その左は「鄭道昭書 鄭羲下碑(511年)」。

いずれも中国北魏時代の楷書です。

その左は唐時代の洗練された楷書「褚遂良書 雁塔聖教序(653年)」。

左は名君とうたわれた唐太宗の大らかな行書「温泉銘(648年)」です。

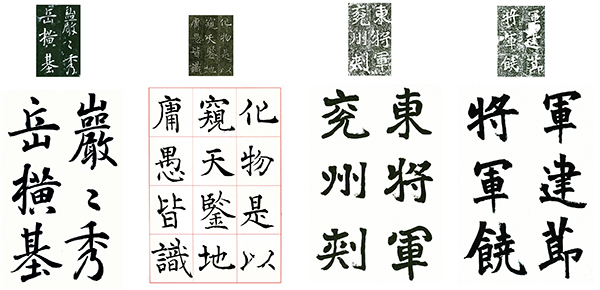

臨書すると、さらに理解が深まります。

上は古典原本、下は比田井天来の臨書です。

一番右の張猛龍碑は厳しくそびえ立ち、その左の鄭羲下碑はうねりをみせています。

その左、雁塔聖教序は細い線ですが針金のような強さをもっています。

左の唐太宗温泉銘は行書ですが、のびやかで雄大な趣です。

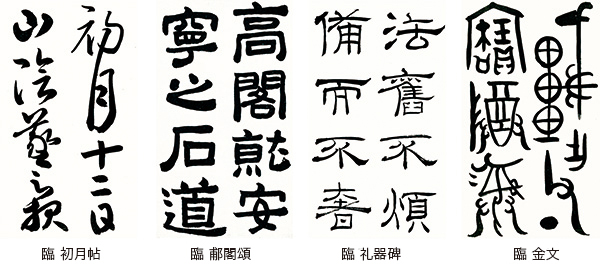

さらに歴史を遡ってみましょう。

右は今から三千年前、青銅器に鋳込まれた文字です。

象形の要素が強く、素朴な文字ですが、天来はこれに筆の味わいをプラスしました。

中央の二点はどちらも漢時代の石碑です。

ほぼ同じ時代なのですが、右の礼器碑は細い線で理知的な美しさをもち、左の郙閣頌は太い線でゆったりと書かれています。

一番左は最高の書の名人、王羲之の手紙で、草書で書かれています。

現代では楷書がメインのように思われ、「点画」を強調する人もいますが、紀元前の時代から、日常的にもっとも多く使われてきたのは「草書」です。

この流れるような線の美しさにご注目ください。

では、「書」という芸術を構成するのは何でしょう。

「絵画」は、絵の具を塗り重ね、そこから生まれた風景や人物などのイメージを鑑賞します。

それに対して、「書」は線の動きそのものを追体験して鑑賞します。

線を書いていく心の動きを味わうのです。

それは「筆意」として線にあらわれます。

そして、優れた書を形容することばは「奇」。

平凡や陳腐は嫌われます。

優れた書を書くためには、陳腐な決まり事を疑い、壊さなくてはいけない。

そして新しい価値を作り出さなくてはいけない。

天来はそう考えました。

1932年の書道講習会の集合写真です。

ハイライトした部分、右が比田井天来、妻小琴、左が天来の最初の弟子、上田桑鳩です。

上田桑鳩は天来門下のリーダーとして、天来の思想の実現に努力していきます。

1933年、上田桑鳩が中心となり、天来門下によって「書道芸術社」が結成されました。

少字数の書・現代文の書・ローマ字の書・淡墨の書など、さまざまの書の実験が繰り返され、戦後の新しい書のいしずえが築かれたのです。

1939年に天来は他界し、戦争が激化していきました。

天来の次男、比田井南谷は陸地測量部に勤務していました。

1945年8月、日本が敗戦。

当然のものとして受け継がれてきた価値は崩壊し、混沌の時代に突入します。

書は、このままで、欧米の文化に匹敵する仕事をしていけるのだろうか。

そんな危機感が書道界に広がりました。

敗戦の年、南谷は長野県の山村に疎開していました。

自分が本当に書きたいのはどのような書なのか。

悶々と試作を続けます。

ある日、父、天来のことばが頭に浮かびました。

「行き詰まったら古に還れ」

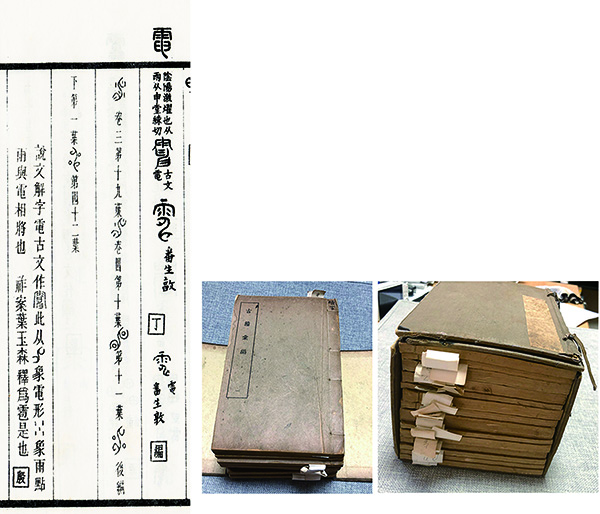

そのことばに触発され、古代文字の字典「古籀彙編」を紐解くと、「電」の字が異様に注意を引きました。

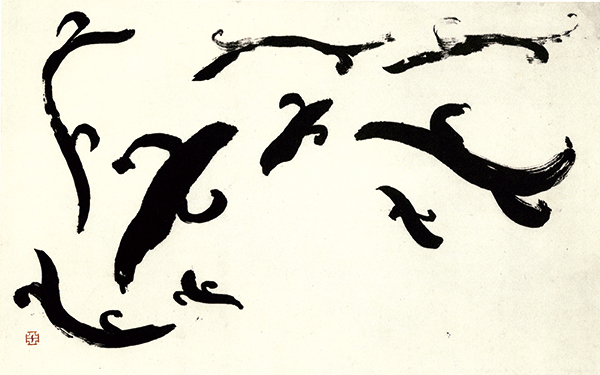

これを夢中で展開させたのが、日本で最初の前衛書「心線作品第一・電のヴァリエーション」です。

「文字を書かない書」という思想は、比田井天来にすでにありました。

「書は文字を書かなければ成立しないのか」という問いに対して、天来は「もしそうなら、書は芸術ではない」と答えました。

そして、自分は前に文字でない書を書いてみようと考え、これを「象」と名付けたとも語っています。

南谷はその後、文字から完全に離れた作品を書いていたときも、自分の作品は「書」だと主張し続けました。

自分こそ、書の正しい伝統を実現しているのだという自負は、比田井天来の思想がもとになっていると思います。

ちなみに、アメリカの抽象表現主義、ヨーロッパのアンフォルメルが知られるようになったのはこれより後です。

その後の前衛書に関しては、特別寄稿「日本の前衛書の光芒」に詳細が載っています。