昭和32年8月10日、東京都美術館仮講堂で出席者約70名、井上有一の司会で「日本前衛書作家協会」の創立総会が開催された。午後2時より萩原冬珉の開会の辞、比田井南谷の経過報告、議長岡部蒼風・武士桑風によって、議事に入った。会則の審議に当って意見百出、うだるような熱気の中で延々4時間にわたり、熱心な審議が続いた。ようやく会則(規約)が成立。中島邑水による事業計画の報告と森田子龍の閉会の挨拶で、「日本前衛書作家協会」が創立された。

1、名 称

本会は日本前衛書作家協会と称す。

2、目 的

本会は現代的意義ある書芸術の発展のために作家相互の連絡と親和をはかる。

3、本部及支部

本会の本部は東京都内におき必要に応じて地方(県単位)に支部をおく。

4、事 業

本会はその目的を達成するために次の事業を行う。

1、連絡に関する件

1、国際交流に関する件

1、必要と認めた事項

5、構成 会員

本会は会員と賛助員をもって構成する。

会 員

本会の趣旨に賛同し会費(年額六百円)を納入したもの。

賛助員

本会の趣旨に賛同し助力するもの。

6、役 員

委 員

任期を1年とし総会において会員中より15名を選出する。但し再選はさまたげない。

事務長

委員会が委嘱する。事務局を統括し会の事務に当る。

監査委員

会員の選挙により2名を選出する。任期は1年とし会計を監査する。

7、会 議

総 会

毎年1回8月中に開く。必要に応じて委員会または会員三分の一以上の要求によって臨時開催し会の運営上のことについて議決する。

委員会

委員によって構成し会の運営にあたる。

8、会 計

本会の運営は会費及寄附金、事業収益を以ってする。

会計年度は8月1日から翌年7月31日までとする。

9、退会及除名

1年以上会費を滞納したものは退会したものと認め、また本会の趣旨に反した行動をとった場合は委員会によって除名することがある。

10、規約の改正は総会に附議して決定する。

創立時の委員は下記15名が選出された。

井上有一、池田水城、上田桑鳩、宇野雪村、岡部蒼風、小川瓦木、小林竜峰、香川春蘭、武士桑風、関谷義道、千代倉桜舟、萩原冬珉、中島邑水、比田井南谷、森田子竜

井上有一 愚徹 1957年

井上有一 愚徹 1957年

この「日本前衛書作家協会」の創立に当たっての、南谷の所感が「会報第1回」に掲載されている。

南谷の「墨象は社会的実存である」という宣言に対応する社会的なアンガージュマンの表明であるといえよう。

かねて待望の前衛書作家協会が誕生しましたことは誠にうれしいことです。従来前衛書作家は総合団体や、グループに所属してはいますが、大体各人の芸術活動は各個別々でありました。これは制作面で独自の仕事をするという点はよいのですが、相互理解に欠けることになり、特に対社会的活動になるとまことに不利だったわけであります。

今春父の記念展を催し、父に関係のある六氏に賛助出品をお願いしました際、自然前衛の各団体に所属する方々であった為に、その関係の多くの方々と話し合う機会が持てました。今迄全く反対の考えを持つと思っていた人達も、話し合って見れば、お互いに共鳴したり、そうでなくても、相手の反対の立場を理解し、認め合うということがありました。こういうことは、ひいては各人が自分の個性や本質を明確に理解して、底力のある仕事をする上に、非常に益することがわかりました。

今度前衛書作家協会結成のための話し合いに際しても、事柄によっては全く正反対な意見が対立し、暗礁に乗り上げたことも一再ならずありました。しかし、前衛とは各人が今迄になかった新しい未知のものを掘り起すのですから、当然その主張にも、非常に広い自由な巾がなければなりません。考え方に類型化がないのが当然であります。つまり前衛者がその信念に忠実であればある程、強く自分の見方、考え方を貫こうとします。全前衛作家が一致した考え方でまとまった一つの芸術団体というものは存在しないと思います。私の意見としては、この協会は各々の会員が、如何なる考えを持つ作家でも容認される、極めて包擁力の大きなもので、その共同利益の為の横の連繋機関であるべきだと思います。

今後も恐らく異った意見が対立する場合があるでしょう。しかし或一部の考え方が、強力に他を制圧してしまう様なことにならぬ様、民主的な発展を切望する次第です。協会も未だ発足を見たばかりで、運営の成否、その発展は今後にかかっています。会員相互及び対外的の連絡、作家の生活擁護、或は展覧会の開催に関する企画、全会員を網羅する作品集の刊行等、綜合的前衛書道発展のための、多くの企画を期待することが出来ますので、協会の今後の成長のために、皆で協力して盛り立てて行き度いものと思って居ります。

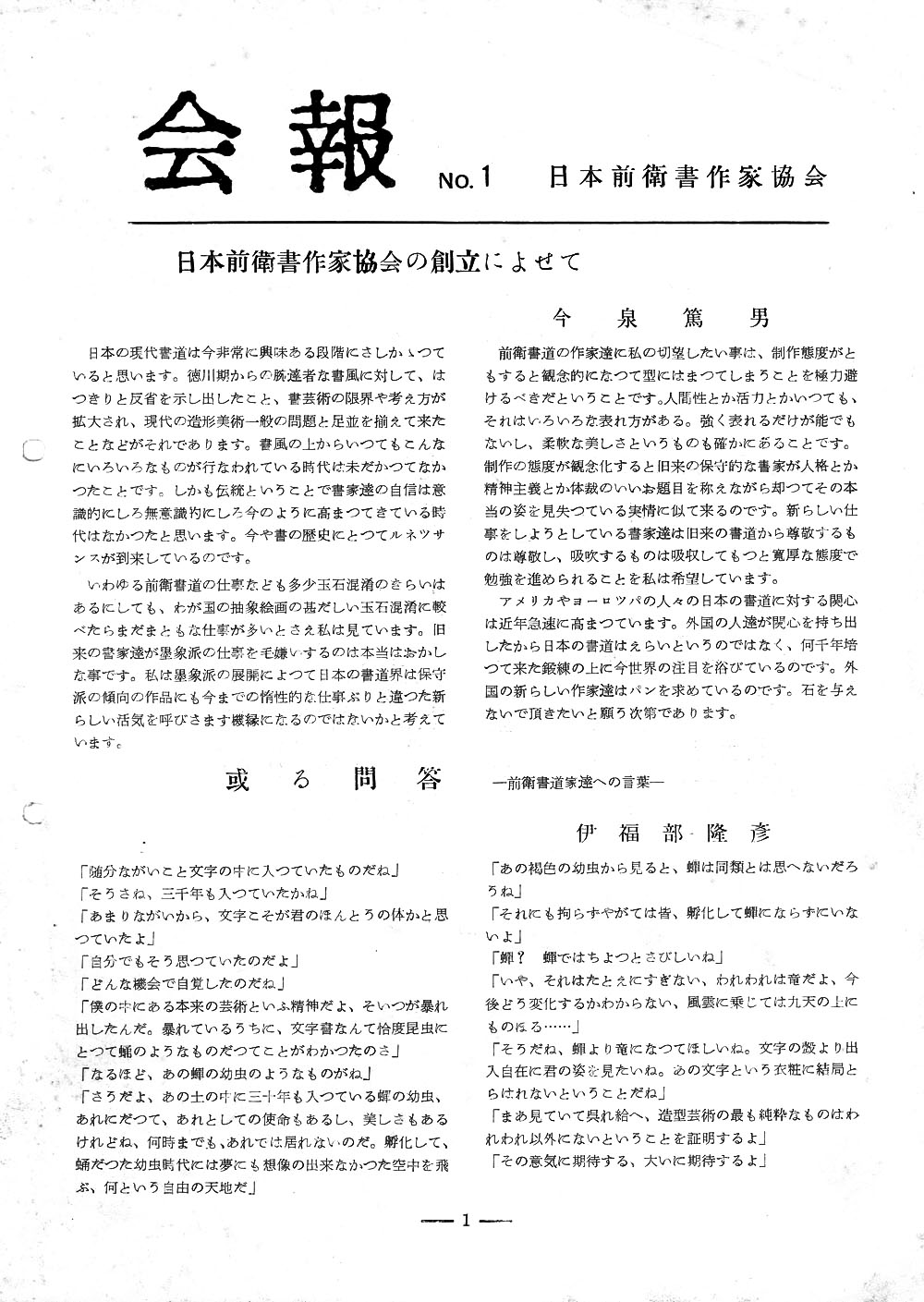

「日本前衛書作家協会」「会報第1回」表紙

「日本前衛書作家協会」「会報第1回」表紙戦後10年以上を経て、前衛書が活動の場を広げ、社会的にも広く認知されるようになって、前衛書作家たちが自覚と反省を踏まえて、さらなる発展を期するようになった。しかし、前衛書(墨象)をめぐる書道界や芸術界の反応は厳しいものがあった。代表的な見解を示す。

昭和32年1月に芸術院会員であった尾上柴舟が80歳で死去した。尾上柴舟と共に昭和12年には、書道界から初代芸術院会員として比田井天来が推挙されていた(天来は2年後の昭和14年に死去)。尾上柴舟の後任に「恩師の子息」西川寧をおす書道界でただ一人残った芸術院会員、豊道春海と、それに反対して鈴木翠軒を擁立しようとする飯島春敬・上田桑鳩らの書壇協議会派とが、激しく対立した。(鈴木翠軒は1960〘昭和35〙年、西川寧は1969〘昭和44〙年に、芸術院会員に選ばれた。)

昭和32年

「西川君を私情でおしているというけれど、芸術院会員という国家的なものをそんなケチなことで私はおしませんよ。あの人が書道人として、仕事も人物も立派だと思うからおすんで・・・尾上翁が亡くなられて辻本君(史邑)がいいと思っていたのだが、それが昨年の暮れに急に亡くなられた。・・・」

「前衛というのはちっともかまわないが、ただその一部の墨象は困るね。書道はあくまで文字を美化したものだから、文字を無視した、墨象は書といわずにやってもらえば文句などいわないよ。第一、私に人の自由を束縛する権利なんかありゃしないしよっぽどガンコおやじだと思われているらしいなハッハッハ。」

昭和32年

前衛書道が、既成の考えから脱却してむしろ抽象美術の一環として、伝統的な書の世界に新しい領域を開拓しようとしていることには、私は多くの興味と同情を寄せているが、率直にいって、現在のありかたにはまだ手放しで声援できないところがある。

いわゆる墨象という新造語にしても、それによって書という概念のワクを押しひろげようとする気もちは分るが、それ自身としての自己規定が薄弱で、作品を見ると絵だか字だか分らないものが多い。その分らないところが墨象だと力んでみても、なんだそれだけのものかということになればオシマイだろう。

文字としてその意味が読みとれるかどうかを問題にしている人もあるが、私はそういう意味で非難しているのではない。絵でも字でも構わないが、純然たる造形的見地からみても絵画には絵画の、書には書の方法論があるわけで、それが鳥とも獣ともつかぬヌエ的なものでは問題の推し進めようもないのではないかと思う。

前衛書道の現状をみると、一般に書より絵に近い感じでどうもそこのところに疑問がある。絵画的とみられる理由は、表象の手段を線よりも面や点にもとめている傾きがあり、勢いムーヴマンより、フォルムを重くみているところがある。つまり形が主になっており、結果として装飾的なものに堕している。それでは運筆に自己表現のすべてを賭けている書や精神からは遠い。前衛書道の作家たちは、むしろ形象からの離脱を目ざして出発したはずなのに今や却って、ミイラ取りがミイラになりつつあるように思われる。

書から離れて絵になってしまっては意味がないし、抽象絵画なら抽象絵画の行きかたがあるわけで、その反省が大切である。絵画なら面、形と行くべきだし、書なら線、運動と行くべきで、その方法論の確立の中に芸術がある。それを忘れては先はない。

前衛書作家の内部でも、その独自の書論によって鋭く、前衛書の在り方を問う論考が示された。

1957(昭和32)年9月30日の「書壇展望」に森田子龍の「墨象問題に思う」が掲載された。

森田子龍 道 1975年

森田子龍 道 1975年森田子龍は、まず書が他の芸術、特に絵画と異なる独自の条件とは何かを問う。

絵画が外界の形象という場を解消して抽象・非具象絵画が誕生し、書が文字という場を捨てて文字なしの平面(抽象書)が生まれたということでは、条件的に区別ができない。条件的には「平面と色と形」であって、区別がない。

そこで、書の表現上の特性を明らかにする。書は文字を場として成立してきた。書における文字(=記号)は意味・音・構造上の約束(横画・縦画・とめはね・書き順等)を持つ。それゆえ、書の特性を表す契機は、

ある文字を書こうとすることは文字において、自己が自分自身を掴んだということ。その言葉・文字に自分自身を全的に託しているということ。しかし、文字において掴まれた自己を追求し、意味・音・形を契機として文字とともにあった自分を超えて、それを生みだした根源である自己の奥底にまで沈潜する。文字にすらも関わらない全く自由な自己に立ち帰る。そして、そこから表現へと発動する。根源の自己自体がその文字になって動く。文字を書くのでなく、文字否定の契機を超えて、しかも文字になって動く。

書は文字を書く故に、時間的な動きによる表現である(書き順がある)。しかも自己の内部をじかに表現する。文字を文字として書いている限り、彼は文字に拘束されており、彼の人間の全的な表現はありえない。文字を書きながらも文字を超えた時、初めて書表現における動きが彼の内部の動きと直結する。動きによる表現、動きとして捉えられる形は、文字否定の契機なしには成立しない。

内部の動き=それ自体としてある生命の動きは色彩を超えている。書の白黒は多くの色の中にある白と黒ではなく、それら一切を超えたものとしての白黒である。

書の動きは内部の動きの直接的なる流露であって、内部の在り方の多様複雑そのままに複雑多様である。上から下への一触の間、左から右への一擦の間に、内部を動きにおいて捉える。動きを手や体を通し、筆を通して紙面に定着する。抑える力と引き上げる力、また外へ押し出す力がそのまま、内へ引き締める力として一つのものでなければならない。簡単な一触一擦が無限の内容を持つ。

書の動きは表現主体の内部の生命の全的な表現である。動きにおいて動きをみるのでなく、そこに彼の生命そのもの、彼の内なる世界を見るのでなければならない。白と黒も全く一体としてある。

残された白は余白というべきものではなく、黒を含めて一つの生命的世界である。それが書の空間である。

森田子龍はこのように書の表現上の特性としての契機を基準にして、墨象作家の立ち位置を検討する。

(A)奎星会の一部で行われている文字解体による作品―文字を解体したら既に文字でないことは自明。・・・この場合、私の挙げた書表現の特性(1)記号の一貫性にも疑問があるし、文字否定がこのような表面的な形でなされたところにも不満がある。文字を否定し解体しても、その解体ということにこだわり、その形にこだわり、点画の数にまでこだわっていたとしたら、むしろこだわりを増しているのではないかとさえ思える。例えば木を否定するということは、木をこわし、木を木ではないといったりすることではなく、木にとらわれない自分になることである。・・・またそれらの作品は線や点でなされているけれども、それらに一貫する動きというものは見られない。・・・紙面の上ではどれが先でも後でもよいもの、つまり同時併存的な線に見られるのである。特性(2)とはかなり離れているといわなければならない。・・・しかし先ず線であるということと、(3)の白黒であるということにおいて書に通ずるところがあるといえる。特性の(4)(5)については・・・この場合ふれない。

(B)草人社岡部蒼風に代表される濃淡重ね書きの非文字作品-性格的にも(1)(2)を欠如していて、動きも形を作るための動きのように見える。・・・この点かなり書的な性格とは離れているように見える。(3)の白黒ではあるが、(4)の一元的端的というよりは多元的、段階的であり、だから(5)の空間も相対的なものになっている。

(C)平原社の武士桑風的な渇筆乱舞作品―ここにも文字が見えそうもないという意味では通念的な書ではなかろう。性格的にも(1)(2)で大いに書と離れ、(4)においても疑問がある。ここにある書的なものの幅と深さに頭をかしげざるを得ない。

(D)馨香会の香川春蘭的な平塗り線による作品―条件、特性の中で僅に線(一貫性は持たぬ)であることと白黒であることとの二点の外は、すべてアンチ書的なものに見えるがどうだろう。

(E)比田井南谷の場合―もちろん文字はない。特性(4)の一触の中に正反一元的なはたらきを持つという意味でその線は甚だしく書的であり、従って(5)の空間にも書的なよさを持っている。しかし(1)はもちろん、(2)の動きの一貫性は捨てている。一本の線はもちろん動きであるが、それぞれの線の前後関係は紙面からは窺えない。非常に書的な線ではあるが、その線が紙面の構成のために駆使されているという感が深い。ここからはむしろ絵画的といった感を受けるのである。(3)の色の問題でも、地塗りの色の意味が明確にされる要があろう。

(F)墨人社の江口草玄、関谷義道、辻太等の文字を書いているが読みにくい作品―特性の(1)から(5)まで一応書的である。文字を書くことの意味の自覚も深まり、発想から製作まで文字において一貫し、動きも初めがあって終りがある。(4)(5)へもとにかく一方ならぬ情熱を示しているかが分かる。・・・ただ条件的には、文字を書いているが結果的には読めないことが多いので、人によっては書といい、また書でないというであろう。私は・・・(1)と(2)に重点を置いて考えているので、これらを書と呼ぶに躊躇しない。文字を文字として書いているのでなく、文字を書くことにおいて全自己を表出しようとしているのであるから・・・。

(G)井上有一、池田水城等の最近の作品―文字を書いて、殆んど読め、しかも書の性格を尽く具備している。作品のよしあしは別として、正しく書であって、墨象ではない。

・・・文字を超えて、真の自己を書に生きることが出来るということが、われわれ書につながるものの喜びであり、それができることがいわゆる前衛でもあろう。文字を超えて文字に生きる喜び、その喜びを同じくする同志の社会が、真の書道界であろうと思う。文字を書くという形式の上に構えて盲動するよりは、書の書たる所以に立って、むしろ保守側自身の覚醒への努力こそ目下の急務ではなかろうか。

1957(昭和32)年、第4回サン・パウロ・ビエンナーレ展では書の芸術性が着目され、新たに「墨象」という部門が導入された。キュレーターを務めたブラジルのペトローザ博士が日本の現代美術を視察し、出品作家を検証した。書の方面は比田井南谷が案内役を買って出て、その結果、手島右卿と井上有一の書家二人が選ばれた。

1959(昭和34)年の第5回サン・パウロ・ビエンナーレ展には、同じく「墨象」で比田井南谷と森田子龍が選出された。「墨象」並びに「前衛書」が国際的にその芸術的価値が承認された証であった。

比田井南谷 作品58-44 1958年

比田井南谷 作品58-44 1958年「日本前衛書作家協会」の活動は、創立から2年間(1959年まで)の短い期間であった。