「たれそ」「まつゆき草」と博雅

2024年3月3日

「たれそ」「まつゆき草」と博雅

2024年3月3日

比田井小葩(本名康子・1914〜1972)は、1948年に比田井南谷と結婚。

独特の抒情的な書風は、書壇でも注目を集めましたが、58歳で急逝しました。

「隊長、私(詩)的に書を語る」は、息子、比田井義信(1953年生まれ・私の弟です)が母を回想しながら、小葩の書を語ります。

比田井小葩オフィシャルサイトはこちら。

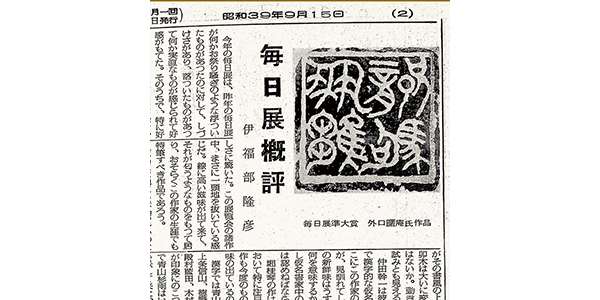

「たれそ」は、1964年の16回毎日書道展に出品されたものです。

前回の「わかよ」と同じ大きな書ですが、書風が一年足らずでがらりと変化して、いよいよ小葩の線が出来上がってきています。

その時の書評が造型新報に載っているので、南谷と小葩の扱いの違いを楽しんでください。

記事の拡大画像はこちら

記事の拡大画像はこちら

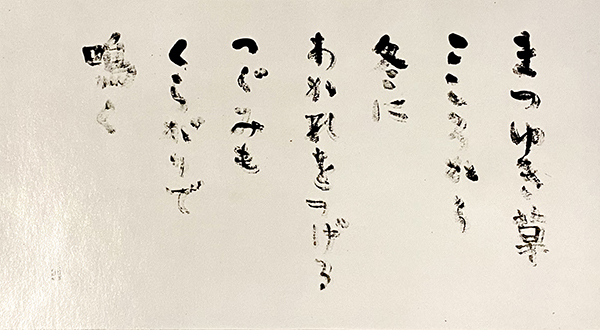

同じ年の、第8回随鵬現代書展に出品されたまつゆき草の書は、全く違った表現で、ちゃんと書展の方向性によって書き分ける何か精神的な余裕すら感じる自由自在な小葩でした。

母は東京の大きな書展に出品することが多かったのですが、記憶では、伊勢佐木町にあった横浜で一番老舗だった野沢屋デパートの茶房の壁に何人かで小品を飾ってミニ展覧会をしたことがありました。

その時は、古典の仮名作品のようなものが何点も出品されていたように思いますが、家から近い横浜でやって、祖母に見せたかったのかもしれません。

その帰りに、野沢屋の斜め前くらいにあった博雅という、中華料理店にみんなで行きました。

大理石でできた大きな楕円テーブルに座って、思い思いにワンタン、五目そば、かたやきそば、はるまき、僕は周りが赤いチャーシューが沢山のったチャーシュー麺、それから博雅といえば有名な、大きなシュウマイ。帰りに、五目チャーハンとかたやきそばをおみやげ、、、

これは、翌朝温めてみんなで食べました。

博雅は、祖母が一緒だったこの時だけしか行かなかったので、なんだか思い出深いのでした。

大体、野沢屋に行くのは、中にあった歯医者に連れていかれるときか、写真館で写真を撮るのがほとんどだったので、帰りには不二家本店でホットケーキがパフェになっているのがたのしみでしたから。そしてミルキーやペンシルチョコレート、パラソルチョコレート等を買ってもらうので歯医者の意味ないじゃん!ですよね。

上の「造型新報」で、伊福部隆彦さんは小葩について、次のように書いています。

比田井小葩のいろはも独特な書風をいよいよ確定させて来ている。これは夫君の南谷の勉強をそのまま頂戴した感じであるが、このように仮名に造型するところに非凡な書才を見るのである。コロンブスの卵で真似して見ればわけもないが、しかし新地点に自ら立つということは、それ自身天分がなければ出来るものでない。

南谷についてはあまり褒めていませんが、1964年は大きな飛躍を遂げた年でした。

9月に三度目の渡米をして、「作品63-14-3」がMoMA(ニューヨーク近代美術館)に買い上げられ、翌年1月31日にはニューヨーク・タイムズにエリーゼ・グリリの署名入りで「古墨の新しい姿」という写真入りの大きな記事が載ったのです。

その時に紹介された「作品64-21」です。

これと比べると、小葩の作品はすなおであどけない魅力がありますね。

伊福部さんは「真似してみるとわけもない」なんて書いてますが、難しいと思うな。

そして、博雅のシュウマイ!

そんじょそこらにないぐらい大きくて、固くて、お肉の味が濃くて、とても美味しいシュウマイでした。

今も横浜市神奈川区神大寺の「ヨコハマ博雅」で販売しているそうなので、買ってみたいと思っています。

アップした日の夜、筒井茂徳先生から誤植のご指摘がありました。

(いつもありがとうございます・汗)

筒井先生がお散歩のときに撮影された待雪草とつぐみの写真を紹介させていただきます。

イタリックは比田井和子のつぶやきです。