新 着

- 2024.09.17岡倉天心への道—後編 書の行方

- 2024.09.13岡倉天心への道―前編 書ハ美術ナラス論争

- 2024.06.20ここから前衛書が始まった

- 2023.04.28顔真卿 若い時期の楷書書風を探る

日本の前衛書の光芒

1945年、日本は戦争に敗れ、政治体制を始めとして、それまでの伝統や文化が崩壊し、日本社会は大きく変貌した。書道界においても旧来の書壇は失墜し、弱体化していった。しかし敗戦後の日本から、新たな芸術を目指して書道の革新を図る運動が勃興した。「墨象」や「抽象書」とも呼ばれた「前衛書」の活動であった。「文字を書かない書」、「文字を書いていても不可読の書」や「書ではなく絵画とされる書」などであった。2021年の現在、戦後76年を経過して「前衛書」を標榜する「奎星会」は会員1000人を擁して隆盛を保っている。また、一字書の「墨人会展」や小字数書の「墨象展」も毎年開催されている。しかし、前衛書の芸術的評価や意義は今現在、どのように人々に認識されているのであろうか。日本の前衛書の成立とその光芒を辿ることで、前衛書の現在を考察する。

はじめに

はじめに ⽇本の前衛書の成⽴とその展開の歴史を考察するとき、⼀般に⽇本社会には⼤きく⼆つの誤解が付きまとっているように⾒える。

⼀つには、⽇本の前衛書は、⻄欧の前衛的抽象絵画が⽇本に紹介され、その影響によって成⽴した、という誤解である。1910年代後半から、⻄欧の抽象的な絵画、特にカンディンスキーの⾮具象絵画が紹介され、その模倣や追随から「⽂字を書かない書」が⽣まれたとするものである。カンディンスキーの絵画 とその『抽象絵画論(「芸術における精神的なもの」1912年)』は、1910年代前半から、⽇本に紹介されていた。それは当時の⽩樺派の⽂⼈たちに、⻄欧のリアリズムの芸術ではなく、⾰新的な理想主義の芸術論として受容された。10 年代後半には、京都の美学者たちが内容に⽴ち⼊った分析的な論考を⾏うが、 観念論の枠内での論及のため、抽象的形象の意味を捉えそこねてしまった。モダニズム建築の模範としてバウハウス校舎を紹介し、その建築および造型教育の中でカンディンスキーの『点と線から⾯へ』(1926年)を基礎とする教程はあったが、普及されなかった。

⽐⽥井南⾕の書道史上初めての「⽂字を書かない書」とされる1945年の「電のヴァリエーション」は、 本⼈の述懐から分かるようにカンディンスキーの模倣ではない。画家の⾓浩から「⽇本のカンディンスキーだ」と激賞されたが、南⾕⾃⾝はカンディンスキーがどういう画家かは知らなかった。この後、姉千鶴⼦がカンディンスキーの芸術論を⼊⼿したので、疎開先に送るという内容の⼿紙が残っている。この 第⼀のような誤解が⽣まれるのは、⻄欧の芸術の⽅が⽇本より先端的であり優れていると想像し、⻄欧芸術を称賛して⽇本の前衛書はそれに追随して⽣まれたと誤解するものである。

もう⼀つの誤解は、欧⽶の芸術家たちが⽇本の前衛書家たちを⾒出し、その純度の⾼い優れた作品に驚嘆し、書家⾃⾝が気づいていない前衛書の⾼度な芸術性を彼らが欧⽶世界に紹介したことから⽇本の前衛書が発展した、という誤解である。欧⽶の作家たちに認知されたという点に、⽇本の前衛書の芸術性の⾼さを⾃負するという第⼀の誤解と裏返しの誤解である。どちらも、⽇本の前衛書の成⽴と発展をそれ⾃体、⾃⽴的なものではなく、⻄欧の視点から⾒ようとする誤解である。それでは、⽇本の前衛書はどのような契機で成⽴したのであろうか。

明治初期の北碑書道の衝撃

海外諸国家の開国要求によって、江⼾幕府は鎖国政策を廃⽌し⼤政を朝廷に返還した。明治政府は⽂明開化政策を施⾏して諸外国から新たな⽂化の流⼊を図った。書道においても、1880(明治7)年、清国の歴史地理学者、能筆家として有名であった楊守敬が来⽇し、⼀万余の法帖や碑版を⽇本にもたらした。当時の書家の中で新たな書法を⽬指していた⽇下部鳴鶴、巌⾕⼀六、松⽥雪柯の三⼈は、楊守敬が携えて来た古碑法帖類に驚嘆した。周秦漢の⾦⽂・刻⽯類、漢碑、魏晋呉三国の書碑、北朝の諸碑、⼀連の摩崖碑、 造像記、墓誌銘などである。江⼾後期の書家、貫名菘翁は優れた拓本を所有していたので、鳴鶴らも古典拓本や⾁筆に触れていたが、楊守敬がもたらした拓本類の数量の多さと、それまで注⽬されていなかっ た北碑(北朝の諸碑や摩崖碑、造像記、墓誌銘など)に強い衝撃を受けたのであった。これを契機に、⽇本の近代書道が始まった。

⽐⽥井天来の書芸術と「象」

⽇本における前衛書の成⽴には、「現代書の⽗」と称される書家、⽐⽥井天来(1872〜1939<明治5~昭 和14>年)の書活動に源泉があるといわれる。⽐⽥井天来は幼少期から独⾃に古碑法帖類を⼿本に書を学んでいたが、1897(明治30)年、⻑野から上京して⽇下部鳴鶴に師事した。鳴鶴からは古碑法帖類の体系的な理解を学んだが、師鳴鶴の筆法の廻腕法では唐時代の美しい楷書の線が書けないため、2年余の古典研究の結果、新たな筆法の俯仰法 (古法) を発⾒した。この新たな筆法の普及発展のため、全国遊歴の旅を開始した。また拓本や古法帖を多く蒐集し、書道の総合的研究機関、書学院建設の費⽤作りのため北海道・樺太から九州・台湾に⾄るまで遊歴した。この書学院は1927(昭和2)年に完成した。書学院には、上⽥桑鳩、⾦⼦鷗亭、桑原翠邦、⼿島右卿、⼤沢雅休、⽯⽥栖湖ら、戦後⽇本書道界を牽引する若者たちが全国から集って、⾃由に書の研究を⾏った。

最初の弟⼦であった上⽥桑鳩が後年、天来の書に対する考え⽅を披歴している。かつて天来が中国哲学研究者の栗⽥直躬の前で⾨下⽣に語った⾔葉で「⾃分は若いころ、⽂字を素材にしないで、書らしい⼀つ の新しいものを創ってみようと考え、⼀ヶ年ほどやってみたことがある。全く純粋に、⼼を具象したものだから⼼象といいたいのだが、既に書を⼼画とか⼼象というから単に象と名づけた。しかし、それは成功しなかったが、余裕ができたら、やってみたいものだ」と述べたことを紹介している(上⽥桑鳩「⽐⽥井南⾕を眺めて」『墨美No.87』および「天来先⽣書の⼿がかり」『近代書道開拓者 ⽐⽥井天来・⼩琴』佐久教育会編 1968年 143⾴)。また後年、天来の次男、⽐⽥井南⾕は、「天来が《書は⽂字を書く芸術であるが、⽂字を離れても書は成り⽴つか》という問いに、《もちろん成⽴する。それが成⽴しなければ書は芸術ではない》と答えた」と⼈から聞いている(⽐⽥井南⾕「前衛書̶私の歩んだ実験の道程」書道美術新聞社 1982年9⽉1⽇号)。後に、前衛書家たちが、天来が述べたという「象」(⽂字ではなく筆による墨の形象)と関係して、前衛書活動を展開する契機となった⾔葉である。

比田井天来「養心王」

世紀の転換と新たな芸術の動向

19世紀末から20世紀に入って、世界は大きく転換した。自然科学技術の発達と急速な工業化が進み、都市には労働者があふれ、大衆化状況が進行した。植民地獲得のための諸国家間の帝国主義戦争も増加し、分断と対立、東と西、北と南の地理的・イデオロギー的・経済的な二極化が増大し、世界は不安定となり、急激な変貌と混乱と恐怖が蔓延した。そして、20世紀に人類は二度の悲惨な世界大戦を経験した。世界は人間性の喪失と伝統的な価値と文化の崩壊に直面することになった。芸術の領域でも20世紀は大きな転換を経験することになった。

芸術思潮の変化を大局的に捉えると、従来の近代ルネサンス古典期からの遠近法(透視図法 perspective)は、人間の単一の視点(私の見る目)によって見られるべき対象にフォーカスをあて、三次元の奥行きや無限空間があるように錯覚させる。いわば絵画の画面を、私が世界を覗く「窓」とするものであった。近代の自我の確立と、その自我を中心として対象世界を構築するものであった。しかし、こうしたヨーロッパ近代精神の人間中心主義は否定された。伝統的絵画が描く対象だった物質世界には、もはや人間は親和性を感じることができなくなり、世界と疎遠になり、不和になり、人間にとって世界は不気味なものとなった。したがって、絵画に安らぎや慰めを求めることは単なる自己満足であり自己欺瞞となった。それゆえ、画家たちは、絵画が純粋にそれ自体で根拠を持ち、それ自体で存在価値を持ちうるために、描写する対象の束縛から自由になり、造形的本質そのものへ遡及していくことになる。遠近法を放棄し、多視点によって対象を捉え画面を立方体的に再構成して、形態の解体・単純化・抽象化を行ったキュビスムや、表面的に凝固した世界の物質性に不安と恐怖を覚え、それを解体、溶解し、自我の内面の無意識世界に根拠を求めるシュールレアリスムの絵画が生まれた。一方、カンディンスキーやモンドリアンは、荒廃し混沌とした物質世界に類似したもの一切を排除して、形体と色彩にのみ精神性を求める非具象絵画(抽象絵画)を生み出した。

書もまた、家元制度などの因習に囚われた保守的な体質や精神修養的性格から脱皮して、自由な芸術創造を目指して生まれ変わろうとする。それには、惰性的に無自覚になっていた文字や文学的内容を書くのが書道だという固定観念に疑念を持ち、「文字・筆・墨・紙」と「書く主体・書く身体・書く内容」といった書の本質的要素に対し、書家自身が自覚的反省的に熟慮するように迫られたのであった。

第二次世界大戦後、アメリカやヨーロッパで、無意味となりながらも惰性的に持続する伝統的価値や既成の権威に反発して、主観的な自己表現、激しい感情の表現を描く絵画が主流となる。彼らは、崩壊した外的世界の自己ではなく、心理の内の無意識の部分が自己を表現するのだと主張した。アメリカで「抽象表現主義(abstract expressionism)」、ヨーロッパで「アンフォルメル(art informel)非定形芸術」と呼ばれた世界的な抽象主義芸術運動である。抽象表現主義の代表的な作家はジャクソン・ポロック、バーネット・ニューマン、マーク・ロスコ、ウィレム・デ・クーニング、ロバート・マザウェルらである。ヨーロッパのアンフォルメルの代表的な作家はハンス・アルトゥング、ピエール・スーラージュ、ジャン・フォートリエ、ジョルジュ・マチューらであった。

戦前・戦中期の「書道芸術社」の活動

20世紀の日本の前衛書の興隆に大きな影響をもたらした書家は上田であった。1933年、上田桑鳩をリーダーとして書の様々な可能性を追求するため、「書道芸術社」が結成された。桑原翠邦・金子鷗亭・大沢雅休・手島右卿・比田井南谷らが参加した。上田は「書道芸術社」の機関誌『書道芸術』の創刊号で「現代に活きて居る吾等には自ら現代の書がなければならぬ。」「古いものを現代化し、或いは進んで新しく生み出すことに意義がある。これこそ純正なる書道の確立であると信ずる」と述べている。この「書道芸術社」の活動として、主に、1.書の芸術性・実用性の研究、2.創作・臨書・習作の研究、3.書の文化史の研究、4.鑑賞・批評の研究、5.隠れた力ある書家の紹介と後進の指導、であった。特に「同人作品批評座談会」が話題になり、ここに様々な実験的書が寄せられた。少字数の書・現代文の書・ローマ字の書・淡墨の書などが含まれ、戦後の現代書を牽引する思想的源流となった。

日本の敗戦と前衛書の興隆

1.⽐⽥井南⾕(1912〜1999〈明治45~平成11〉年)の最初の前衛書

⽐⽥井南⾕が敗戦後の1945(昭和20)年に、疎開先の⻑野で書道史上初めて「⽂字を書かない書」 を制作し、翌年洋画界の「現代美術協会」に発表した。

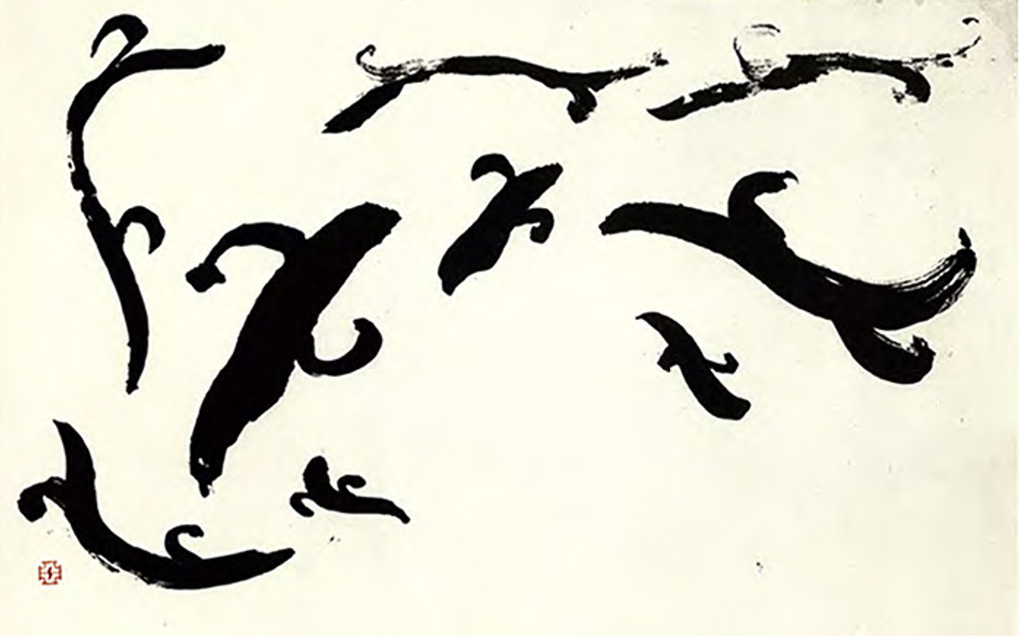

比田井南谷「電のヴァリエーション」1945年

「心線作品第一電のヴァリエーション」と名付けられた作品は、毀誉褒貶を招きながらも書道界に大きな反響を呼んだ。疎開先で、この作品を見た姉千鶴子の夫の洋画家の角浩から、「日本のカンディンスキーだ」と激賞されたが、南谷自身はカンディンスキーがどういう画家かは知らなかった。この後、姉千鶴子がカンディンスキーの芸術論を入手したので、疎開先に送るという内容の手紙が残っている。この芸術論の本は『点と線から面へ』だと思われる。

南谷の「心線の生れるまで」昭和30年(1955)の述懐。「あの終戦がやはりこの新らしい誕生に作用を及ばしたのかも知れない。しかし心の中のモチーフは容易に形にならない。疎開先の炬燵の中で奇怪な線や点を書いては反古の山をつくり、人が来ると急いでしまい込むという自信のなさに私は悩んでいた。これがどの位続いたか、突然頭に浮ぶものがあった。それは父の<行き詰ったら古に還れ>という言葉である。古文だ。古文だ。先ず古文に還ろう。そこで古籀篇を開いたとき『電』の字が異様に私の注意を惹き、これを夢中で展開させて心線第一『電のヴァリエーション』となったのである。」(『書道講座7 現代文・前衛』二玄社 1930年)

文字を書かない書の実験は大きな反響を呼び、追随する書家たちは前衛書、あるいは墨象という名で集った。1954(昭和29)年、たまたま、ある美術評論家が「抽象絵画と前衛書との相違点は用材の相違以外には考えられない」と言うのに対して、南谷は「書の芸術的本質は鍛錬された筆線による表現にあるので、用材は単なる媒体にすぎない」と反論した。それを証明するため、南谷はキャンバスの油彩による作品、ラッカーボードの作品、また油絵具を塗った板を筆ではなく竹片やタイヤの切れ端でひっかいた作品など、多彩な用材を試して、線表現の可能性を追求した。1959(昭和34)年11月、サンフランシスコのルドルフ・シェーファー図案学校に招聘され、初めて渡米。古法帖千冊、拓本数十点を携えて、漢字の基本と書法を教え、アトリエで個人指導も行った。1年半の滞在期間に、サンフランシスコで2回、ニューヨークで2回の個展を開いて話題となった。出品作はニューヨーク近代美術館に購入され、複数の著名人にも購入された。漢字(文字)の意味が分からないアメリカ人に書を指導し、彼らが線芸術としての書を理解し、素直な線表現を展開することに、南谷は喜んだ。1964(昭和39)年末に、南谷は3回目の渡米をしてニューヨークのミーチュー画廊で2回目の個展を開いた。1965(昭和40)年5月にニューヨーク在住の前衛的な画家、ピエール・アレシンスキー、ワラッセ・ティンらとともに行った大筆によるパフォーマンスは伝説的に語られた。さらに、5月半ばからは、きつい日程の中でヨーロッパにも足をのばし、オランダの国立民族学博物館、イギリスのバス美術アカデミー、ステーデル王立美術学校、現代美術研究所、西ドイツのヘッセン国立美術大、ハイデルベルク大、イタリア・ローマの日本文化会館で講演した。その活動は、ニューヨーク・タイムズ、ワシントン・ポスト、タイムズ誌などに紹介された。

比田井南谷 作品「63-14-3」MoMA所収

比田井南谷の「線芸術としての書」の理解は、漢字の意味性や文学的な精神性を重視する日本の書道界からは無視され敬遠された。一方で、南谷の影響で誕生した前衛書は、次第に主我的な自己表現に傾くものと、機械的で表面的な空間装飾に固執するようなものとなってマンネリ化していった。南谷は、書の芸術的本質が鍛錬された線による表現にある、との信念を生涯一貫して持ち続けた。書の特質は≪線質≫にある。線の筆意、つまり、遅速、曲直、潤渇、強弱等、様々な線の形体が、書き手の心の変化に随って流出し、書き手の人間があらわれる。さらに、書の≪構成≫は筆意とともに、空白部(何も書いていない部分)との繋がりが重要となる。空白部は書いた文字(図 figure)の単なる余白(地 ground)という位置づけではなく、紙面の空間の書かれた線と繋がって空間全体の調和的関係として作用しなければならない。また、書の≪時間的表現≫は、ある連続した時間的経過の中に、書き手の人間的な内容が表わされるという音楽演奏に似た時間性がある。南谷は父天来の学書法の「臨書」の鍛錬を生涯、継続した。古典となる古碑帖や原拓に直接、目を向けながら、古代の書家の書の点・線の動きを追体験しながら書き進む。書きやすい部分に慣れ親しむのでなく、書きにくい困難な筆意を繰り返し臨書しながら、点・線の表現を獲得しようと試みる。その線の表現の中に古代の書家の人間性を感得する。書が芸術であるのならば、繰り返し鍛錬された線の表現が芸術的本質である。文字の意味や文学的内容に引きずられた書は従属的なものとなる。文字を書かなくても、書として成立する線の表現が存在する、と確信したのであった。

2.「奎星会」――上田桑鳩(1899~1968〈明治32~昭和43〉年)と宇野雪村(1912~1995<明治45~平成7>年)

戦後、1948(昭和23)年、日展(日本美術展覧会)に「第5科 書」が開設され、書が美術として一般的に受容されるようになった。日展には当初、伝統書道派の豊道春海の呼びかけに応じて伝統派から現代派(前衛派)までが幅広く参加した。戦後の自由な思潮によって日展もまた開放を迫られたのであった。桑鳩は太平洋戦争前年の1940(昭和15)年に「奎星会」を結成し、宇野雪村も参画した。敗戦後の1948年には機関誌「書の美」(編集主幹:森田子龍)を発刊した。「奎星会」では、書を師風伝承の形ではなく、創造的・美術的に芸術性を展開するため、構図や構成といった西洋の美術思想を取り入れ、現代的な新感覚で造形的なものへ発展させることを目指した。

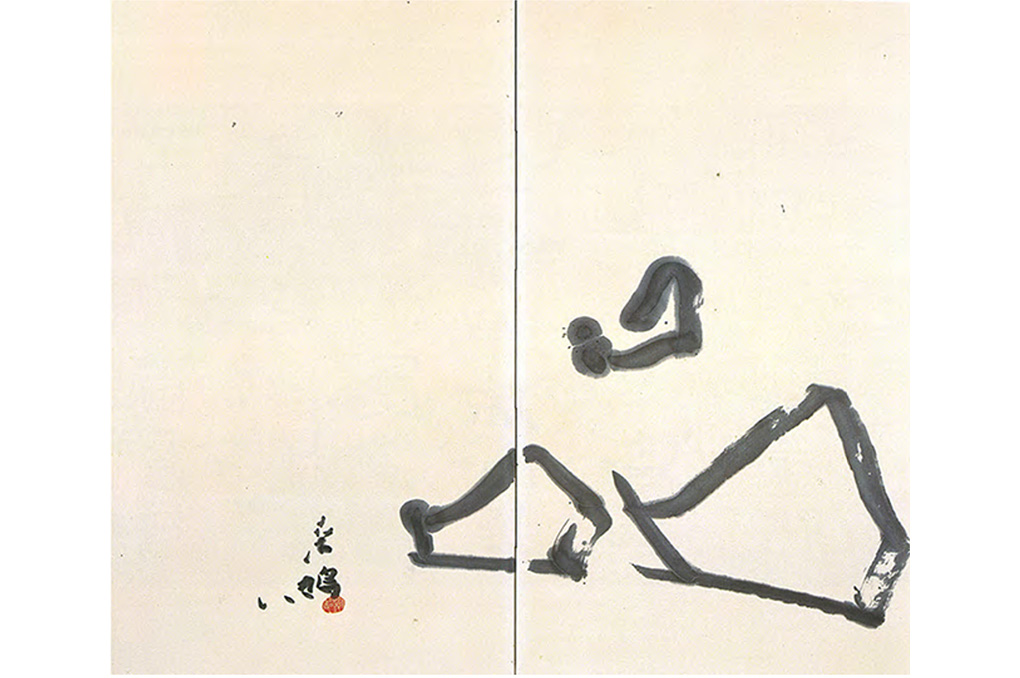

1951(昭和26)年の日展に、上田桑鳩が「愛」と題した作品を出品する。この作はあたかも「品」という文字に見えるが、はいはいする自分の孫の造形だという。この作品はタイトルと書字内容が不一致であると、日展当局から好ましくない書として物議をかもした。また、1953(昭和28)年の日展で委嘱作品、大沢雅休の遺作「黒岳黒谿」が陳列を拒否された。背景の空間に墨の飛沫が一面に散らされていることが、日展運営作家の書の規範意識に抵触したといわれる。1955年に上田桑鳩、1956年宇野雪村が脱退し、現代系はすべて去って、日展は「第5科 書」で伝統的なアカデミズムの牙城となった。

上田桑鳩「愛」1951年

大沢雅休「黒岳黒谿」1953年

宇野雪村は上田桑鳩とともに「奎星会」を率いて戦後の前衛書を発展させた代表的書家の一人である。自らは「玄美社」を主宰、1969年には上田桑鳩の跡を継ぎ「奎星会」第二代会長となった。雪村は書を文字の意味内容から脱却しようとして、漢字を構成する点画を分離させるなど、表象(形象)と文字の意味との対応関係を自覚的に切断した。造形性を純化させてゆく前衛書は、絵画へと接近するが、その一方で書の表現の基本をなす身体性(書く身体・書きぶり)を保持した。そしてこの身体性こそ、抽象表現主義やアンフォルメルの絵画など、前衛芸術と共通し、雪村は西洋の美術家とも交流してアクション・ペインティング作家としても知られることになった。

宇野雪村「MYO(命)」1982年

3.『墨美』と西欧抽象芸術との接点――森田子龍(1912~1998〈明治45~平成10〉年)と井上有一(1916~1985<大正5~昭和60>年)

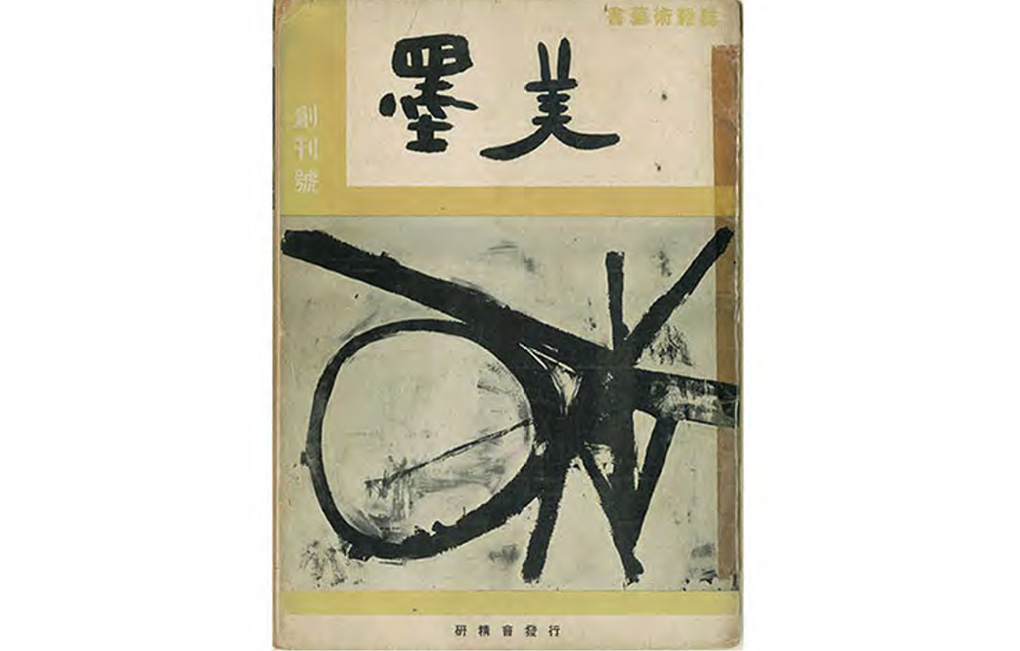

1951(昭和26)年、上田桑鳩の許にいた森田子龍が編集する『墨美』が創刊された。

『墨美』No.1 表紙

創刊号には、フランツ・クラインのカリグラフィー的抽象絵画をグラビアとした。戦前から抽象美術の擁護者で、書道にも関心の深かった画家の長谷川三郎と京都大学の禅思想の研究者久松真一、美学者の井島勉らの後ろ盾のもとに、独立美術協会(1930年創立)の須田国太郎など美術界の論客も加わって、書と美術との融合と対立、ジャンルの越境、禅的理論と美学的理論との接点等、書の新しい可能性を探究する議論を闘わせた。『墨美』には、非文字性作品の投稿欄「α部」が設置されていた。文字を書かない純粋造形の未知の領域の作品発表の場であった。「α部」は「奎星会」の機関誌で森田子龍が編集主幹であった「書の美」に1949年の秋から設置されたもので、森田子龍の同郷で知人の長谷川三郎が選評を担当していた。森田は長谷川三郎から西洋美術と画家たちの知識を吸収した。『墨美』では、たびたび西欧の抽象芸術家が取り上げられた。フランツ・クライン、ピエール・アレシンスキー、スーラージュ、マーク・トビーなどが代表的である。森田子龍や井上有一はこれらの画家たちと親交を結び、国際的にも有名となり、盛んに海外展に進出した。「前衛書」はブームとなり、「墨象」とか新しい書とか、様々に呼ばれた。

墨人会

1952(昭和27)年、森田子龍は井上有一・江口草玄・関谷義道・中村木子とともに京都、龍安寺石庭で「墨人会」を結成した。文字にも絵画にも位置づけされない表象を創造して、書と美術とを越境する新たな前衛芸術を志向する活動であった。

前衛書とアンフォルメルの関係はもっと密接で、フランツ・クラインの作品は、字体を崩し始めた日本の前衛書と類似していた。一方、アンフォルメル絵画に相似した森田子龍の作品は、早くからミシェル・タピエの関心を喚んでいた。互いの類似に気づいた欧米のアンフォルメル画家たちと日本の前衛書家たちとの間には双方向的な影響関係が生まれ、それは、日本美術界に起きたアンフォルメル旋風においても注目された。

長谷川三郎は1950年ニューヨークから来日したイサム・ノグチ等と親交を結び、日本の前衛美術の海外紹介につとめた。彼は抽象的な作風に終始したが、後年は書や禅の精神をとり入れ、拓本などを応用した作品を発表した。また、不定形の形を激しい筆致で描いた抽象画(のちにフランスでのアンフォルメル運動との同時性が注目された)を描いた画家の吉原治良は1952年秋、「現代美術懇談会」を結成。さらに1954年、「具体美術協会(具体)」を結成した。吉原のもとに糾合した関西の若手の作家が主なメンバーで須田剋太・白髪一雄もその一員となった。1952年に渡仏した菅井汲は、アンフォルメルの影響を受けながら、重厚な絵肌と単純化された形態による抽象絵画を制作した。「具体」の活動は、アンフォルメルの主導者であったフランスの美術評論家ミシェル・タピエらの注目を集め、1960年、タピエと共同でアドバルーンを利用した「インターナショナル・スカイ・フェスティバル」を開催した。書道という東洋の伝統と、アンフォルメルという西洋の現代芸術との間に関連性を指摘することが、日本の画家や書家にとって自らの作品のグローバル性を誇示することとなった。

森田子龍と「墨人会」および日本の前衛書(墨象)が一躍国際的に有名となるのは、1955年に東京国立近代美術館主催の『ヨーロッパ巡回 現代日本の書・墨の芸術展』の開催である。東京で開催されたのち、オランダ・スイス・フランス・ドイツ・イタリアの美術館等で巡回展示を行った(55年8月~56年11月)。特にフランスの抽象芸術の理論家スーフォールの知己を得て森田子龍はフランス美術界で注目されることとなった。

4.サン・パウロ・ビエンナーレと「墨象」

さらに、日本の前衛書が国際的に注目を集めたのは、サン・パウロ・ビエンナーレの力が大きかったといえる。サンパウロ・ビエンナーレ(Bienal Internacional de Artes de São Paulo)は1951年に開始され、2年おきに開催された。創設したのは、ブラジルの美術や演劇を支援してきたイタリア系ブラジル人実業家、シッシロ・マタラッツォ・ソブリンホである。当時サンパウロではサンパウロ美術館(Masp,1947年)、サンパウロ近代美術館(MAM/SP,1948年)など芸術の拠点となる組織が次々と作られ、ブラジル文化は活況を呈していた。マタラッツォはヴェネツィア・ビエンナーレのような国際美術展を構想し、サンパウロ近代美術館の主催で、23か国を招待して国別展示を行った(日本は第1回から参加し、世界の美術界への復帰の第一歩を踏み出した)。当時、ヴェネツィア・ビエンナーレが西欧の新しい前衛芸術運動を紹介する美術展であり、後には世界の現代美術の様々な動向を紹介する文化イベントと性格を変えていったが、サンパウロ・ビエンナーレは第3世界から西欧世界へ発信する美術展として、ブラジルやラテンアメリカ、アジアの美術家を世界に紹介した。そして、南米世界には、西欧からパブロ・ピカソ、アルベルト・ジャコメッティ、ルネ・マグリット、ジョージ・グロスらの作品を紹介し、そのほか戦後の新しい美術の動向を担う美術家たちを招待した。

第2回(1953年)はサンパウロ市400年祭を記念する大規模なもので、20世紀前半の美術を概観する優れた展覧会となり、パブロ・ピカソの『ゲルニカ』が展示されたことでも世界的な注目を集めた。各回のビエンナーレには、美術家の総合ディレクター・キュレーターが就任し、海外の招待国を決めて、その国に出展美術家を推薦させるという方法であった。

第3回(1955年)は、日本側コミッショナーに今泉篤男、富永惣一、河北倫明ら12名が選ばれ、洋画・版画・彫刻で7名が出品し、「版画」の棟方志功が最高賞を受賞している。

第4回(1957年)のビエンナーレには、キュレーターとしてブラジルの美術研究者のペトローザ博士が就任し、書の芸術性に着目して、新たに「墨象」という部門を導入した。比田井南谷が来日したペトローザ博士の英語通訳をかって出て、井上有一と手島右卿を選出した。ビエンナーレでは、出品した右卿の「崩壊」が話題を呼んだ。

手島右卿「崩壊」1957年

1959年の第5回サンパウロ・ビエンナーレでは、徳大寺公英がコミッショナーを勤め、日本から18名が推薦され、「墨象」では比田井南谷と森田子龍が出品した。この時の他の作家は、「洋画」で斎藤義重・猪熊弦一郎・菅井汲などがいた。

なお、ペトローザ博士はその後、ブラジルの政変に巻き込まれ、亡命先のチリで不遇のうちに客死したということである。「墨象」という部門は、この2回のみの短命であった。

比田井南谷「第42陰」1956年 比田井美津江蔵

森田子龍 「灼熱」 1959年

5.森田子龍の「書の理論」と井上有一

森田子龍は、アーティスト兼美術展のコーディネーターでもあるが、鋭利な理論家でもあった。井島勉の美学理論と久松真一の禅思想に導かれて、独自の書の見方、書の理論を展開した。「文字を書かない書」の前衛(墨象)書家は、「奎星会」の系統として宇野雪村・岡部蒼風・中島邑水・小川瓦木などが、主に甲骨文や古文の文字を分解構成して、線や墨のもつ表現力を引き出す純粋造形を目指した。時として、ほぼ抽象絵画に近づいた。それに対し、森田子龍らの「墨人会」メンバーたちは、森田の理論の「あくまで文字を書くことを場所としながら、内的生命の自由な躍動を追求して、もはや文字の意味にも可読性にも縛られない境地に達しているもの」を目指した。江口草玄・関谷義道・中村木子・辻太などが活発に活動した。

森田子龍は、兵庫県豊岡市の生まれで1936年24歳の時、旧制神戸第3中学の事務職となった。まだ書に出会う前で、この神戸3中の時に思わぬ大病を患った。高熱が続き、手術前後の数週間にわたって激痛に襲われた。痛さに耐える中で「痛さのほかに今の自分に何があるのか、痛さこそ自分ではないか」と悟るようになった、と後年述懐している(『森田子龍と墨美展』 兵庫県立美術館 1992年)。1960年代後半からは「いのちの躍動としての書」という自らの書の理論を確立し、自覚して作品を書くようになる。その理論について、「筆を外に見て、その使い方や動きを気にしていては筆に縛られてしまう。内側から筆と一つになって、自分のいのちのまにまに動いてゆく。つまり筆の働きを忘れた時、筆は一番よくはたらいてくれるのだ」という後年の説明と結びつく体験であった。自覚した書として、1965年の『龍』、75年の『道』などが代表であるが、その理論が強固であればあるほど「墨人会」の中で類型化していくことになった。『墨美』も1958年の77・78・79号の「白隠墨蹟」の特集から、それ以前の抽象表現主義の絵画の紹介や日展・毎日展等の展評が姿を消し、日本と中国の墨蹟を中心とした紹介に代わっていった。1984年から臨書指導の場として「蒼龍社」を発足し、通信指導のために、手書きの「蒼龍通信」を発行し(第1~54号)、臨書に力を入れた。

森田子龍「道」1975年

井上有一は1953年の「第1回ゲンビ展」に出品し、抽象表現主義的方向で56年まで、怒りにまかせて文字を使わず草箒・エナメルで洋紙に「メチャクチャデタラメ」に書きまくった。井上有一は1957年の第4回サン・パウロ・ビエンナーレの「墨象」部門に、手島右卿とともに出品者に選出され、漢字作品の『愚徹』を発表し、驚きをもって迎えられた。後年、サー・ハーバート・リードがその著書『近代絵画史』に掲載して、一躍有名になった作品であった。その後、60年代に入って「漢字一字の書」を書き続けた。

井上有一「愚徹」1956年

井上有一は1935年に本所区横川尋常小学校の教員となり、1945年の東京大空襲で被災してから、跡絶えていた教員生活を1963年から住まいのある茅ヶ崎市の中学校教員となって再開し、その後寒川町中学校の教頭を務め、次いで寒川町立旭小学校校長となった。1976年校長を退職し、41年にわたる教員生活を終えた。教員生活の傍ら、国内外の展覧会に多数出品し、そのエネルギッシュな芸術活動は多方面にわたって影響を及ぼした。1972年の『貧』や1977年の『圓』などが有名である。しかし、1978年頃から中心は「多文字書」へと変わった。1978年の連作『東京大空襲』『噫横川国民学校』は、井上有一が何度も試みながら書き終えることができなかった記憶と情念の結集であった。横川国民学校の教員であった有一が、1945年3月10日の東京大空襲の直前に、教え子たちと疎開先の千葉から東京に戻り、横川国民学校の宿直として泊まり込んだ。そして3月10日の大空襲にあい自らも仮死状態となり、教え子や多くの人々が火に焼かれて亡くなった、その悔恨の思いを作品したものであった。

森田子龍と比較すると、井上有一は伝統的な書という領域を無視する。文字を書くのは、文字を要素として必要だと考えるのではなく、自己の体験・自己の記憶・自己の情念をイメージとして表現したい、表現しなければならない、という切迫感による。宮沢賢治の童話や仏画などを書くのも、自己の心情を表現しようとする情念からである。いわば、自己が表現したい、表現しなければならないイメージを書の文字として現前化するのである。

これまで記述してきたように、日本の前衛書は、近代日本が開国し世界の舞台に登場して、書道自体を近代化する革新的な芸術運動から生まれたものである。現代書道を切り開いた比田井天来の「象」の考えをもとに、現代という時代に意義のある書を目指して改革しようとした「書道芸術社」の活動。そして、20世紀の世界は未曽有の悲惨な暴力と夥しい死者と文明の破壊を経験したが、その荒廃した世界の中で、それでも新たな人間的文化を築こうと踏み出す芸術家たちの果敢な活動から前衛書が生まれた。比田井南谷が不安のうちに、初めて「文字を書かない書」を生み出した。その反響は凄まじく、「書ではない、絵だ」と否定的な評が多かったが、天来門下の高弟たちが肯定的に評価し、その実験を継続するよう応援した。天来の「象」の考えを引き継いだものだといえる。森田子龍らの「墨人会」は、伝統的書道の保守的な体質を革新し、書の現代的な意義を模索し、西洋美術と美学理論を吸収しながら、書と美術との領域を越えて前衛活動を展開した。欧米の抽象表現主義やアンフォルメルの画家たちの情報は、戦前から渡米・渡欧した日本の洋画家から知識を得ており、欧米の前衛運動の影響というよりは、ほぼ同時代を生きた自覚的活動であった。森田子龍は1960年代に入ると、禅に基づく芸術思想を理論化して独自な書の理論を構築し、繰り返し独創的な作品を制作した。

井上有一は、初期の抽象表現主義的方向の作品を除けば、すべて文字書である。しかし、その文字は伝統的書道派の規範的美意識とはかけ離れて、もくもくと湧き上がる積乱雲に似ている。また、殴り書きしたように墨で塗りつぶした訂正の跡も見られる。でも、その文字は存在感に満ちている。既成の文字であるにもかかわらず、今、生まれた新しい文字のように感じられる。井上有一は、未だ形にならず表現できない心の叫びを無理やり外へ表そうと文字化した書である。

日本の前衛書は、伝統的な書文化の基盤が崩壊し書が漂流する中で、新たに書の本質を自覚的に追求し書の芸術性を確立しようと試みた活動であった。

書道と前衛書の現在

書道人口の減少

21世紀の現在、書(書道)をめぐる状況は危機的なものであるといえる。書道人口は1991(平成3)年からの30年間で、平成景気のバブル期の1992年の750万人を最高に、バブルがはじけて年次で増減の変化はあるが数十万単位で減少し続けており、昨年2020年の1月から2月の調査では200万人となっている(『レジャー白書2020』)。ここ5年間で6割減となっている。少子高齢化によって書道を習う子どもたちは減り、活字離れで文字を手描きするという文化が失われつつあり、パソコンやスマートフォンなどが普及して、人々が自分で筆をもって文字を書くという習慣が少なくなり、書道に興味関心を寄せる人が減っていることが最大の原因である。

「書道」に関するアンケート(文化庁)

2020(令和2)年度の文化庁による「書道」に関するアンケートでは、伝統文化として毛筆の書や書写・書道に関する活動の重要性を主張する意見が多く見られる。学校教育での制度的保障の必要性が重視されているが、その一方で、日常生活では手書きの機会自体が減少し、毛筆の書を活かす場面が限定的になっている。しかし、パソコンやプリンターが手書きと並んで一般化した今日でも、毛筆に対する愛着は失われておらず、さらに、書を通して集中力が高まり、落ち着きが得られるといった、内面的な充実に益しているとの回答も多く見られた。

書道団体と書道教室

このアンケートで回答を得た書道団体を構成する会員数は延べ66万7,366人である。男女比は、女性が約75%、男性が約25%。会員数のピークが1998年から2007年のあいだにあったと回答した団体がもっとも多く、近10年間で会員数が減少したと回答した団体が75%を超える。戦後から拡大を続けた書道団体の規模が近年急速に縮小していることが考えられる。大半の団体で高齢化を課題としており、これに起因して会員数の減少や後継者育成の渋滞、財政状況の悪化などが問題になっている。

書家の生計は競書を中心とした書道教室の経営で賄われているが、教室での指導内容は、「漢字」が 88.2%と最も多く、次いで「実用の書 (ペン習字等) 」が 80.2%、「かな」が 73.8%、「漢字仮名交じりの書」が 63.3%となっている。篆刻7.7%、前衛書は4.8%、その他となる。生徒の人数については、生徒数 30 人未満の教室が約 50%を占めている。特に「10~19 人」17.9%、「20~29 人」17.9%の生徒数の教室が多いことがうかがえる。

書道展

書家や書道愛好者の表現及び鑑賞の場となっているのが、書道団体が行っている書作品の展覧会、「書道展」である。日本最大の総合美術展覧会である「日展」第5科に「書」の部門として公募と展覧が行われていることをはじめ、新聞社が主催する「毎日書道展」や、「読売書法展」、「産経国際書展」も著名かつ大規模な公募形式の書道展である。また、各書道団体でも公募展を実施しているほか、 社中が主催する「社中展」や個人が開催する「個展」等も行われている。

日展は2012(平成24)年に、公益社団法人への移行認定を受け、団体名称を「公益社団法人日展」に変更し、2014(平成26)年には、組織改革に伴って「改組 新 第1回日展」と改め、開催された。2020年の「改組 新 第7回日展」の書の応募点数は8431点で入選点数は1069点である。<毎日書道展・読売書法展・産経国際書展>の出品数の推移は以下のとおりである。ここ5年は、減少傾向にある。

日展の不正問題

しかし、日本最大の公募展である日展5科の書の部門での「審査不正」を朝日新聞が2013年10月に報道したことによって、書の公募審査の問題点が露呈された。「書」の篆刻部門で09年度に審査を担当した人物が有力会派幹部に送ったという資料を入手して、書道会の重鎮である日展顧問(89)の指示により、「有力8会派に入選数を事前に割り振る不正が行われていた」と報じた。8会派に所属していない人たちはひとりも入選しなかったという。この「内部告発」が真実であれば、有力会派に所属していない参加者は、事実上「門前払い」されていることになる。 朝日新聞はほかにも、階級があがるほど弟子からの「上納金」が増える仕組みなど、芸術院会員を頂点とするピラミッド型の組織構造まで詳しく紹介。また、「出品して入選するには、絵を購入しなくてはいけない」「訪問時には手ぶらで行ってはいけない」など、審査員にへつらう芸術家の生々しいエピソードを交え「公募展」が名目であることを浮き彫りにした。これを受けて日展は11月1日から始まった第45回日展の最高賞である内閣総理大臣賞と文部科学大臣賞の選出を取りやめ、文化庁は後援を中止、また書道界の重鎮で日展顧問の古谷蒼韻が退会した。11月7日には第三者委員会が発足し、12月5日に報告書を提出、不正の事実が確認された。

前衛書の行方

戦後書道界の会派組織の確立とその拡大化にともなって、会員数の増大や会派の権力関係に力が注がれ、会派創立の理念や精神が薄まっていった。前衛書の運動においても、個の自立した自由な創造の精神を阻害する硬直的な姿勢が強まっていった。森田子龍をリーダーとする「墨人会」では、1976年に創立メンバーの江口草玄が脱退する。「文字を超えて文字を書く」、文字を書くことを場所としながら、文字の意味性や可読性に縛られない内的生命の自由な躍動を追求する「墨人会」の精神が損なわれているというのが理由であった。江口草玄は言う、「師匠がピラミッドの頂点に立って威張り、そのくせロクな仕事をしない。これが書道界の一般的な姿です。これをやめ、平等の立場で始めようというのが墨人会の運動だったのに、集が個をのみ込む旧来の組織にしたい人が出てきたので抜けました。」(図録『ことばの姿—草玄の書』相澤美術館) また、1977年、小川瓦木が「奎星会」を脱退。1969年に上田桑鳩の跡を継ぎ第二代会長として「奎星会」を率いた宇野雪村と会派の方向性を巡って対立したからであった。伝統的な書道会派が戦後半世紀を越えて、旧来の保守的なヒエラルキーの組織構造の復活を増大させてきたが、その弊害を改革するために、新たな自由な書の創造を目指した前衛書の組織構造においても、もはや「前衛」の名に悖る姿が表われてきたのであった。1980年頃、比田井南谷は周囲に「私は前衛書を生み出したが、そろそろ前衛書の葬式を行わなければならないなあ」と語っていた。

参考文献

『現代書 全三巻』責任編集:宇野雪村・比田井南谷 雄山閣 1983年

『墨美』編集兼発行人:森田子龍 墨美社 1951—1981年 全301号

『書道講座7 現代文・前衛』 二玄社 1955年

『書と絵画の熱き時代・1945~1969』 O美術館 1992年

『現代の書芸術—墨象の世界』 監修:中村二柄 淡交社 1997年

『墨魂の巨匠—現代の書50年』毎日書道展第50回記念特別企画 毎日新聞社・(財)毎日書道会 1998年

『「現代の書」の検証1・2』 田宮文平 芸術新聞社 2004・2007年

『比田井南谷作品集』比田井南谷 書学院出版部 1987年

『井上有一 1955-1985』秋元雄史 金沢21世紀美術館 2016年

『森田子龍全作品集 1952—1998』責任編集:稻田宗哉 蒼龍社 2019年

天来書院ホームページ: https://www.shodo.co.jp/

比田井南谷オフィシャルサイト:https://www.shodo.co.jp/nankoku