南谷の軌跡 4決意

2022年7月3日

南谷の軌跡 4決意

2022年7月3日

比田井天来の研究方法は科学的、実証的であったといわれますが、息子、南谷もその方法を引き継ぎました。

自らの作品集を作るに当たり、自分が紹介され、あるいは批判された新聞や雑誌の記事、展覧会関係の資料を、国内国外を問わず、ことごとくスクラップブックに貼り込んだのです。

スクラップブックは2冊あり、1951年から1962年までと1963年から1973年までの2冊に分かれ、貴重な史実を今に伝えています。

一冊目の最初のページに張り込まれているのは「墨美」10号の表紙(「作品9・電第二」)と、「毎日書道展所感」と第された長谷川三郎の評論です。

この年の毎日展は、「第1部 漢字」「第2部 かな」「第3部 漢字・かなで特に新傾向のもの」「第4部 篆刻」「第5部 工芸」の5部門に分かれていました。

以下、太字イタリック部分は長谷川三郎の文章です。

「第一部」というのを見ると、その多くは、中国の唐時代の詩句を、角張った字で、白い紙に美しく書いてある。どれも美しく立派で、驚く程である。

「二部」と言うのを見ると、又、何と言う美しい曲線の大群であろうか! 繊細で典雅で‥‥‥。

しかし、論旨は次第に変わっていきます。

あれらの堂々たる「一部」の作家達は、どう言う気持ちで、あれを書かれたのであろうか?

堂々として居るが、大変、うつろな感じがつきまとってい居るように感じたのは事実である。

同じように、「二部」は、繊細優美であるが、うつろである事は変りない。

「四部」「五部」は、うつろさの程度が、更に甚しいかも知れない。

では「三部」は?

「三部」は、うつろではない。現代の、今日の、四つの島の住民の、生活と声とが感じられる作品が少なくない。

「三部」とは「漢字・かなで特に新傾向のもの」。

前衛書だけでなく、少字数書なども含めた新しい試みがここで発表されました。

その中で美しいと思ったものとして、手島右卿、比田井南谷、大沢雅休の作品を挙げ、彼らの古典に対する態度に注目します。

「一部」の「唐詩」或は「二部」の「和歌」の堂々たる或は優美な作品と大体同様の形式、方法、技術等で、かつて、すぐれた「書」がつくられた事があった。然し、それも、過去の思い出話である。───と私は感じたのだが、間違って居るのだろうか?

(中略)

逆説的に言えば、毎日展で、私に「書」の「古典」をより多く感じさせた作品は却て、手島、比田井、大沢氏等のものであったとも言える。

手島氏のものが、「古典」書の研究に立脚して居る事は誰が見ても分かる。然し、あの作品は、「古典」に頼っても居ないし、よりかかり過ぎても居ない。「古典」の研究の間に、明かに、一人の現代人が入って居て、それを生かし得て居る。そして、その意味では、比田井氏の場合も、案外、余り違わないのである。「心線」に於て比田井氏が抽出して見せた「書」の一面は、「古典」書中の貴重な一面なのである。現代人比田井の目が「古典」を見つめ、その中から、その一面を強調し、他の幾つかの面を切り捨てる事によって、あの作品の基礎が出来て居るのである。之も「古典」研究の際に、一人の現代人が、ハッキリと存在を示して居るのである。

そして、論考を次のように結びます。

私は「一部」や「二部」を否定するのではない。そこにある、形式美、修練、等には寧ろ驚く程である。又、その中の重要な作家達の練達の技には推服さえもする。然し、それらが「非人間的」に迄、冷化しつつあると感じた事は事実であっていつわる事が出来ない。又、特に論じた三人の作家や終りに挙げた幾人かの作家達の作品を、私が全面的に支持すると言うのではない。いろいろ不満を述べたい点も多々ある。然し、夫々に、自分自身の「人間」を尊重し、その角度から、「古典」を生きた目で見、巧拙にかかわらず自己の作品を作りつつあり、又作らんとしつつある態度に、好感を抱かせられたのも事実であるから明記するのである。

ここには、書道界以外の人々の正直な感想があらわれているように思います。

一つの権威となって形骸化した伝統書道とは異なった新しい書。

それは既成の価値を打ち壊し、現代を生きる人間として、すべてを賭けて信じる道を進もうとするアートとしての書でした。

彼らの果敢な挑戦は、マスコミを喜ばせ、前衛的な書を展示する展覧会が内外で企画されたのです。

1955年には欧州巡回「現代日本の書:墨の芸術展」と東京国立近代美術館における国内展示。

1956年には「週刊朝日」が篠田桃紅・井上有一・比田井南谷・上田桑鳩の記事を掲載。

1957年の「現代書道展」(東京、産経会館および銀座松坂屋) 。

そして南谷自身も、1956年に東京の養清堂画廊で、二度にわたって南谷墨象近作展を開催し、1956年から1960年まで、東京村松画廊で「比田井天来記念前衛書展」を企画開催して出品しました。

注目を集める新しい書。

今こそ、書という芸術のすばらしさを、多くの人々に知らせるチャンスではなかろうか。

南谷はそう考えたに違いありません。

1957年、第4回サンパウロ・ビエンナーレに「墨象」部門が作られ、井上有一と手島右卿が選ばれました。

来日したキュレーター、ペトローザに面会した南谷は、自ら通訳を買って出ました。

英会話を学んでいたのです。

DVD「比田井南谷」の中で、美術評論家田宮文平氏は次のように語っています。

当時、僕は見せていただいたんだけれど、電話帳の横型の小さいのに、1ページに7〜8行のフレーズが書いてあったかな。それを毎朝、顔を洗うときに1ページずつ唱えるんですって。君なんて若いから、同じようなことをやればすぐ覚えられるよ、なんて言われたことありますよ。

少し覚えられてから、東京国立近代美術館で時々お見かけしたけれども、サンパウロ・ビエンナーレの選出をされたペトローザ博士とか(エリーゼ・)グリリさんとか、そのほか外国人の方がいると、片っ端から話しかけて、それはまあ、美術の話、書の話をしたいってこともあったかもしれないけど、ご自身にとっては、多分、英会話の絶好の場だったと思うね。その姿を今も思い出しますよ。

1958年になると、前衛書はさらに注目を集めました。

「日本前衛書展」(東京、銀座画廊)、毎日新聞社主催「第1回前衛書代表作家展」(東京、そごう)、「抽象絵画の展開展」(東京国立近代美術館)。

1959年には、第5回サンパウロ・ビエンナーレに南谷と森田子龍が選ばれ、「第5回サンパウロ・ビエンナーレ展・出品作国内展示」(東京国立近代美術館)に10点が展示されました。

村松画廊での二度にわたる「個展」に加え、メルボルンのギャラリー・Aで「個展」(メルボルン、ギャラリー・A)が開催され。毎日新聞社主催「第2回前衛書代表作家展」(東京、白木屋)にも出品します。

また、「日本美術の伝統と革新4人展」(オランダ、オッテルロー、クレラー・ミュラー国立美術館)には、白隠・棟方志功・篠田桃紅とともに南谷が選ばれました。

「第5回サンパウロ・ビエンナーレ展」(サン・パウロ近代美術)には5点の作品が展示されました。

この間、南谷は渡米に向けて着々と準備を進めていました。

英語にはかなり熟達し、多くの欧米人と親しくなりました。

海外旅行の自由化(1964 年)の前だったため、渡米するために厳格な条件をクリアしなくてはならなかったのですが、来日し、南谷から書の手ほどきを受けていた芸術家、オハンロン夫妻の尽力により、サンフランシスコの「ルドルフ・シェーファー図案学校」からの招聘が実現します。

忘れてはならないのは、渡米の目的は書という芸術をアメリカのアーティストに知らせること。

南谷は、書に関する書物を船便で運ぶことにしました。

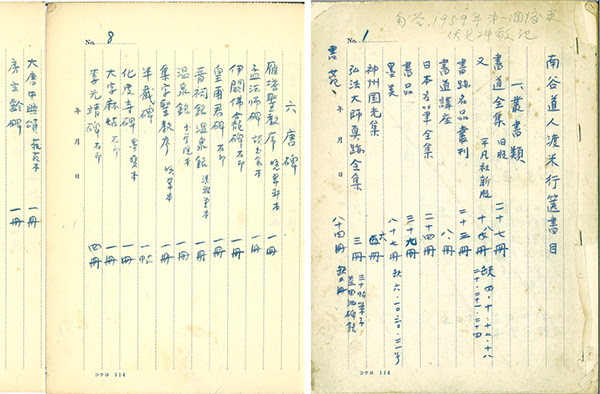

上は親友、伏見冲敬氏が書いた書物のリストです。

甲骨金文から漢碑、六朝、唐代、さらに日本の貫名菘翁まで一千冊に及びました。

拓本も数十種類あったはずですが、リストにないので手荷物として持参したと思われます。

1959年11月26日、南谷はサンフランシスコへ向けて旅立ちました。

羽田での見送りには、家族や経営する会社の関係者だけでなく、書の友人である上田桑鳩、宇野雪村、岡部蒼風、伏見冲敬各氏が駆けつけました。

滞在予定は一年です。

アメリカの美術界に、書芸術の本質を伝えることがはたしてできるのでしょうか?

(それにしても、この距離の写真、誰がどうやって撮ったのだろう?)