冬山路 俄かに、の書と森戸海岸その後

2023年8月28日

冬山路 俄かに、の書と森戸海岸その後

2023年8月28日

比田井小葩(1914〜1972)は、1948年に比田井南谷と結婚。

独特の抒情的な書風は、書壇でも注目を集めましたが、58歳で急逝しました。

「隊長、私(詩)的に書を語る」は、息子、比田井義信(1953年生まれ・私の弟です)が母を回想しながら、小葩の書を語ります。

比田井小葩オフィシャルサイトはこちら。

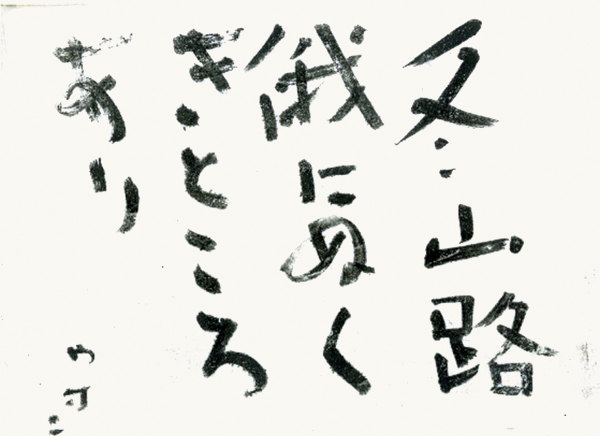

冬山路 俄にぬくきところあり やすこ

この小葩の作品は高浜虚子の句です。

第11回日書展(1956年)に出品された作品で、審査員でした。

この作品も、さいかちの、のように直線的に筆を運んで力強く余計に画面いっぱいにかかれていますが、もう一点出品しているのが、

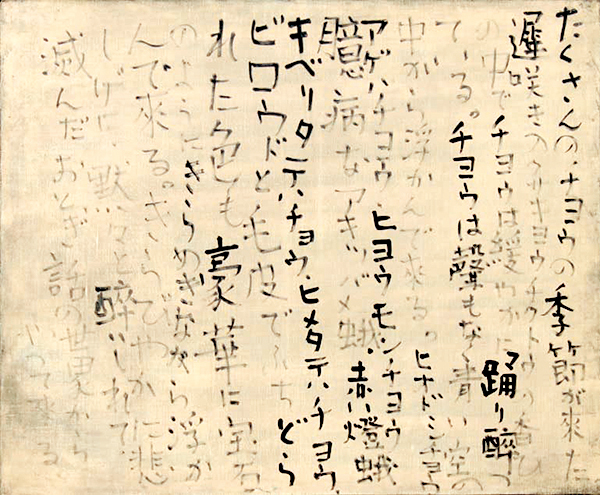

たくさんのチョウの季節が来た 遅咲きの、、、という全然違う表現の作品で、この二点がちょうど書風の変わり目の時期になっているようです。

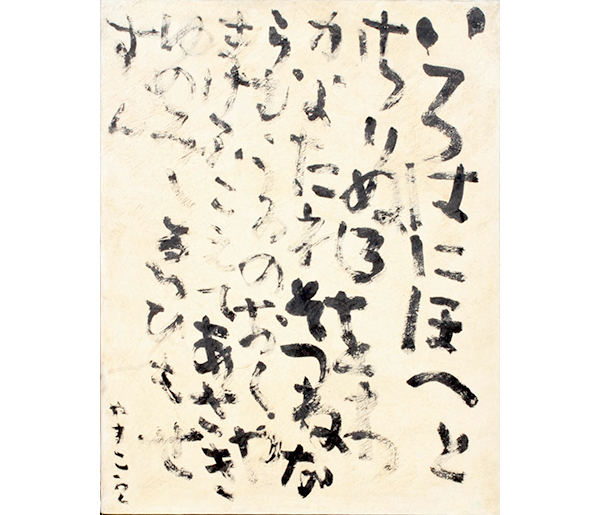

1957年に第9回毎日展に出品したのが、いろはにほへと、、、で紙面に沢山の文字が埋め尽くされています。

僕が小学校に上がった頃から葉山に移築した内村鑑三の家が別荘として使われだして、夏休みはずっと葉山で過ごしました。

朝、宿題を終えると海に繰り出し、夕方までずっと泳いだり砂遊びに明け暮れましたが、夕ご飯を終えるとまた海岸に連れて行ってもらい、縁日で金魚すくいをするのが日課になっていました。

何年かすると、姉弟そろって金魚すくいの達人になり、桶にあふれるくらい金魚をすくえるようになってしまったので、もらってきた金魚だらけになり(昔は五匹につき一匹もらえた)母に持ち帰り禁止にされたほどでした。

その縁日が建っていた場所は、旅館かぎ家の正面の海岸で、そこから帰る所に丁度、菊水亭という洋食屋さんが庭によしずで出店をだしていて、そこでかき氷を食べるのが楽しみでしたがパフェの様な長細いグラスに赤く染まったかき氷が詰まっていて、上にアイスが乗っていて名前がなんとモモコでした。

子供の二人にとってこれは魅力的でしたが、何度アイスを落としたことか、、、

口も手もべとべとだったような思いででした。

今回取り上げられた三点は、小葩が近代詩文書を書くようになった初期のものです。

「書風の変わり目の時期」とありますが、この後、1960年代になると、線そのものに小葩らしい味わいが生まれてきます。

このブログでどんなふうに紹介されるのか、楽しみです。

さて、本文にあるように、夏休みは、父以外の家族は葉山の別荘で過ごしました。

内村鑑三の家を移転した建物です。

森戸海岸までは歩いて10分ほどだったので、毎日海に行きました。

「朝、宿題を終えると海に繰り出し、」と書かれていますが、思い出すのは夏休みの終わり、たまった宿題や絵日記や図工を片付けるのがたいへんだったこと。

毎朝まじめにやっていたわけはないと、私は思う。

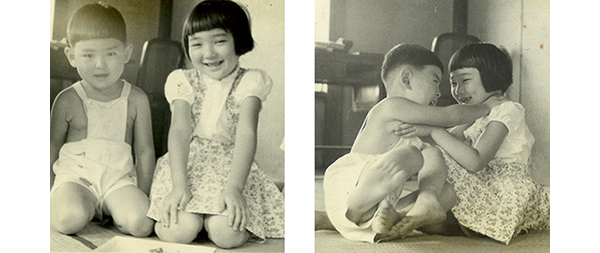

葉山の家の二階で撮ったと思われる写真がありました。

やっぱり、宿題をやっていない顔だ!

(イタリック部分は比田井和子のコメントです)