いろはにとお箸

2023年12月27日

いろはにとお箸

2023年12月27日

比田井小葩(本名康子・1914〜1972)は、1948年に比田井南谷と結婚。

独特の抒情的な書風は、書壇でも注目を集めましたが、58歳で急逝しました。

「隊長、私(詩)的に書を語る」は、息子、比田井義信(1953年生まれ・私の弟です)が母を回想しながら、小葩の書を語ります。

比田井小葩オフィシャルサイトはこちら。

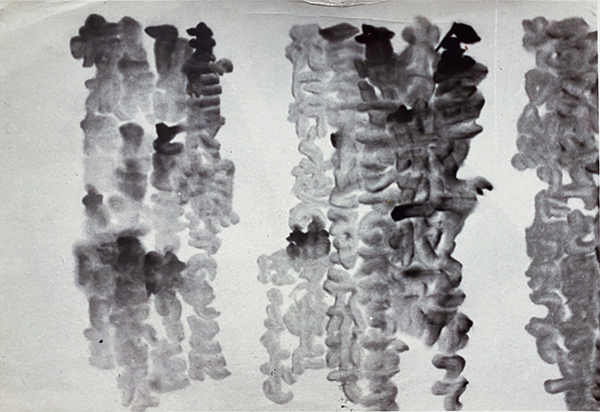

いろはにほへとを漢字で書いたものです。

いちめんのなのはなから始まった墨のにじみを使ったかなり大きな書です。

南谷が余白を使って作品を制作していたのとは対照的に、言葉をかたまりにして力を持たせようとする試みでしょうか。

そして次々に書いたものは、もはや私には何と書いたのか読めませんが、文字であることがわかるのはさすがですね。

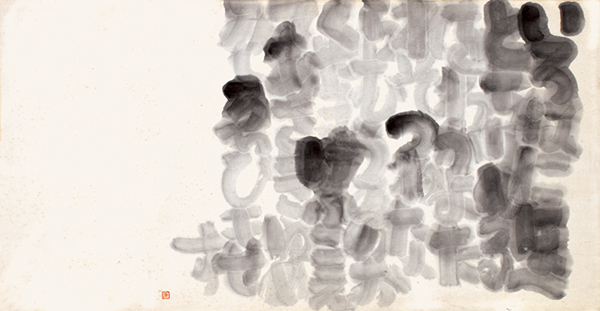

そして、このシリーズ最後と思われるのがひらがなで書いた、いろはにほへとで、

これは次のシリーズとなる大きな紙面に三文字ずつ書かれたいろは、に続きます。

これが発表されたのが1961年日書展でした。

わずか2~3年ほどで次に進んでいったのですね。

1959年に南谷が渡米したので、その間に次の進む方向を探し当てたのです。

私は幼稚園くらいには、箸の握り方がグー握りで、親指ですきまを作るやりかたでした。

自分的には豆もつかめるし不自由してなかったのですが、ある時ラーメンを、全部箸に巻き付けて、横からかじるやりかたにはまって何度かやっているうちに、母が心配したのか、箸の持ち方教室が始まりました。

姉が小学校なので、そのためでもあるのか、二人並んで練習させられましたが、姉は鉛筆の持ち方みたいに、先がちょきになる持ち方だったので、意外とすきまを作るのに苦戦していました。

持てるようになると、次にはフォークとナイフの使い方を少しやりましたが、これで父のアメリカ行きの歓送会の中華街での大宴会や、ホテルニューグランドでの叔父の結婚式に出られたので、よかったよかったでした。

小葩の作品の変遷をたどっています。

今回は、南谷考案の「不思議な墨」を使い、紙面を文字でうめつくしたような作品。

同じ書風に止まらないのは天来や南谷と同じです。

次はどんな作品に変わっていくのでしょう。

お箸の持ち方、練習しましたね。

隊長のラーメンぐるぐる巻き方式はよーく覚えています。

フォークでスパゲティを巻くように、親指と人差し指を器用に使って巻くんですが、周りの人は、ただただ「あ然!」。

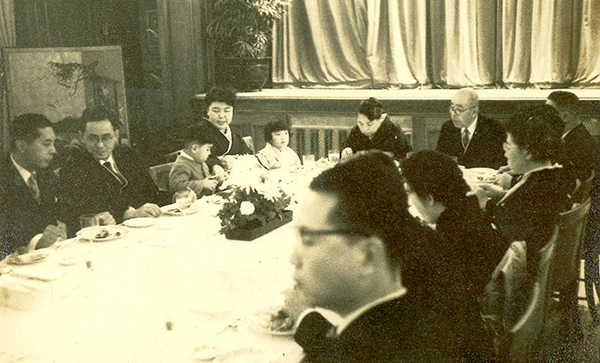

伯父の結婚式、横浜ニューグランドホテルのディナーの写真です。

前に私たちのところだけの写真を紹介しましたが、もう少し広い画像にしてみました。

大人に混じって、幼稚園の子どもがナイフとフォークを使っているのもすごいですね。

(私たちが走り回らないように、母が間に入っている)

イタリックは比田井和子のコメントです。