昨日の花の書

2023年7月18日

昨日の花の書

2023年7月18日

比田井小葩(1914〜1972)は、1948年に比田井南谷と結婚。

独特の抒情的な書風は、書壇でも注目を集めました。

「隊長、私(詩)的に書を語る」は、息子、比田井義信(1953年生まれ)が母を回想しながら、小葩の書を語ります。

比田井小葩オフィシャルサイトはこちら。

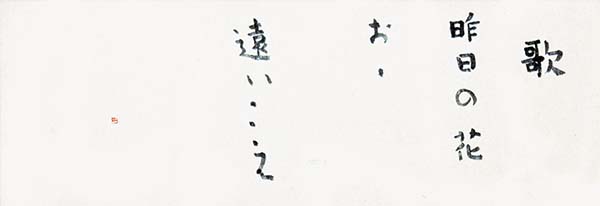

歌

昨日の花

おゝ

遠いこえ

(比田井小葩・1962年)

この詩は、村野四郎の 遠い声 という詩

うつくしい思想がはなひらくかげに

私はめだたずに実をむすぶ

遠いこえが

近いこえの中に消されるように

私はたえず

私をうち消すもののなかに生きた

昨日の花

おお遠いこえ

の最後の部分なのでしょうか。

彼は近代の詩人らしく、現在の近い声に対比するように過去を遠い声と表現して思想をふくらましていますが、比田井小葩は、あなたが言いたいことはここでしょ、とでも言うように最後だけ作品にしました。

しかも詩集の次の詩の 歌という題をこれにつけて。

村野四郎も気が付いていたようで、昨日の花、おお遠い声、という色紙がたくさん残されているようです。

小葩の作品は文字こそ現代的で表現たっぷりですが、古典のかなのようなちらしがみごとですね。

母は銭形平次が大好きで、水曜日夜八時の舟木一夫の歌が始まると必ずテレビの前に現れて、有無を言わさずテレビを独占しました。

まあそのうちにみんなも一緒に見るようになりましたが、子供としたらポパイやラッシー、ララミー牧場やコンバットがない時間なので、よかったです。

そのほかは、母は事件記者とか見ていたかな、、、。

亡くなったあとで押し入れを整理していた時に、段ボール箱いっぱいの銭形平次の文庫本や、捕り物の小説が出てきて、色々な人の詩集より断然多かったのは印象的でした。

思い出してみると、ピアノのレッスンのために田園調布まで連れて行ってもらう東急の中でいつもなにか読んでいましたが、あれだったのでしょうか。

こんな時代劇好きの小葩が書いたこの作品が今、目の前にかかっていますが、月日がたって全体的に茶色くくすんでいるのをながめていると、まるで里山のふもとのすこしとおいところから、若い娘の炊事でもしながらうたうこえが、かぜにのって懐かしくきこえる情景に思えます。

少し夕暮れのね、

そうそう、母は時代劇、それも捕物帖みたいな軽いドラマが好きでした。

私たちは、どこがおもしろいのかなあ??? と疑問符いっぱい。

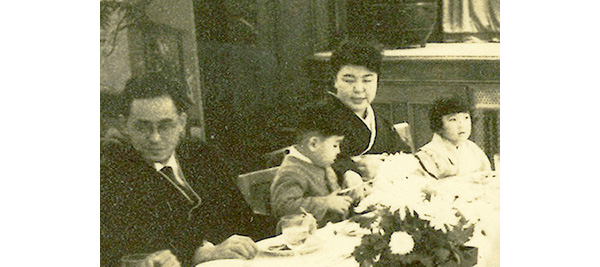

上の写真は、それより数年前、叔父の結婚式のレセプションです。

会場は横浜山下公園にほど近いホテル・ニューグランド。

左から比田井南谷、弟、比田井小葩、私。

子どもたちを気遣いながら、好きなことはちゃっかりと譲らなかった母でした。

(やり方がうまい)

(イタリック部分は比田井和子のコメントです)