骨書の読みかた

2021年5月22日

骨書の読みかた

2021年5月22日

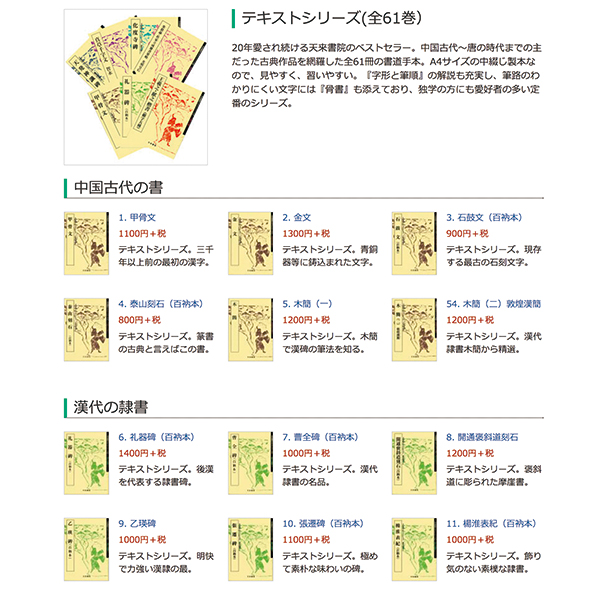

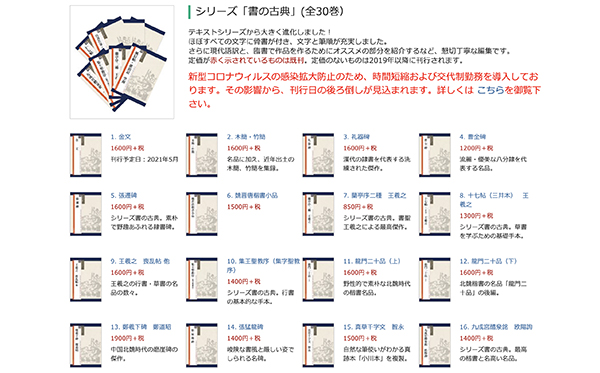

もうすぐ配本が完了する「シリーズ・書の古典」と、既刊「テキストシリーズ」には、見えにくい文字に「骨書」がついています。

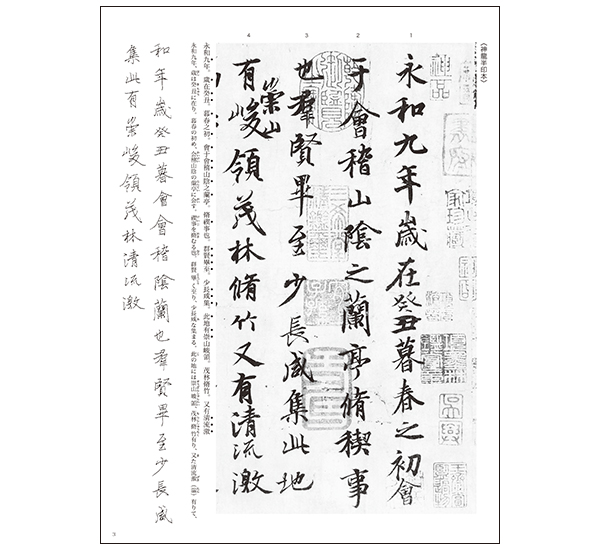

書を学ぶ場合、古典をお手本にしますが、古典は古い時代に書かれているため、傷んでよく見えない部分があります。

これを補うのが「骨書」。

どう読むのか、ツイッターで話題になっています。

「ほねがき」「こつがき」「こつしょ」。

ちょっと困りました。

実は「骨書」は、昔から使われていた用語ではないのです。

テキストシリーズの配本が始まったのは1996年です。

今は亡き佐野光一先生とお話していて、

「最近、隷書を勉強する人が少なくなったね」。

「そうですね」。

「隷書のシリーズを作ったら?」

「それはいいですね。ついでに、見えにくい字も臨書しやすくしたいです」。

「双鉤をつけたらどうだろう」。

こうして、佐野光一先生編「漢代の隷書」シリーズが始まりました。

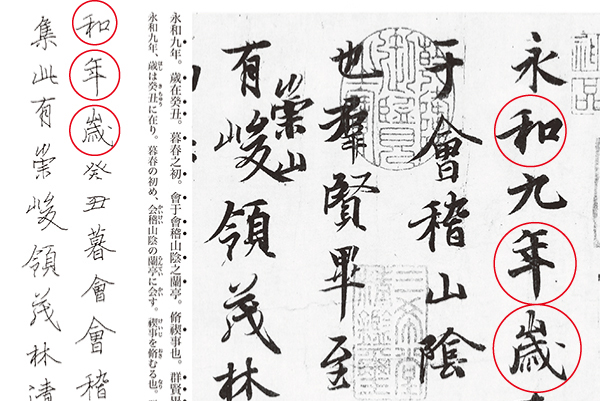

「礼器碑」一行目の「永寿」はよく見えないので、双鉤(そうこう・点画の輪郭を細線で写し取ること。籠字〈かごじ〉とも)によって、本来の字形が復元されています。

この双鉤はとても喜ばれました。

配本が終わり、この路線で、ほかの古典も複製することになりました。

隷書は線が太いので「双鉤」が適していましたが、行書や草書、小さい文字などには向きません。

そこで、硬筆で筆路を示すことにしたのです。

これをどう呼べばいいのでしょう。

新しい方法なので、新しいことばを作るしかありません。

議論の末、「骨書(ほねがき)」と命名しました(注)。

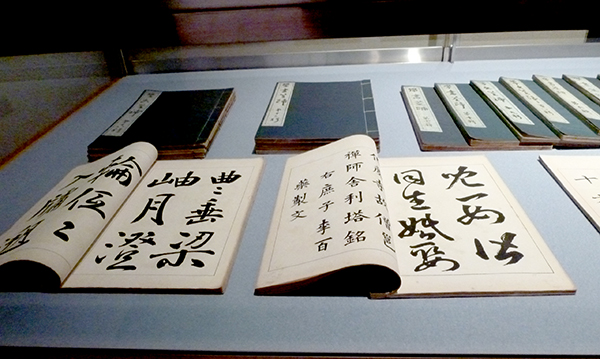

上は、「古碑帖の正確な見方」をご執筆くださった筒井茂徳先生編「蘭亭序二種」からの抜粋です。

こうして、最初は「漢代の隷書」だけのつもりだったのが、佐野光一先生監修のもと、「王羲之の書」「唐代の楷書」「隋唐の行書・草書」「魏・晋・南北朝の書」「中国古代の書」「奈良・平安の書」(発行順)と、代表的な古典を網羅した「テキストシリーズ」が完成しました。

さらに、「骨書」や「字形と筆順」を充実させ、現代語訳をつけた「シリーズ・書の古典」へと進化するに至ったのです。

というわけなので、できましたら「骨書」は「ほねがき」と読んでいただけましたら幸いです。

まあ、「骨酒」は「こつざけ」だから、「こつがき」でもいいかなあとも思いますが・・・。

ちなみに、「骨書」や巻末の「字形と筆順」の発想のもとになったのは、比田井天来の「学書筌蹄(がくしょせんてい)」です。

そのお話は、また別の機会に。

注:後に「骨書(ほねがき)」の語は日本画・水墨画の方では、「絵の輪郭を示す描線」の意味で使われていることを知りました。