お手本の選びかた 新シリーズのご紹介

「楷法の極則」として、その美しさが愛好されてきた九成宮醴泉銘。これこそが最高の拓本だと銘打って、出版されたものがいくつかあります。

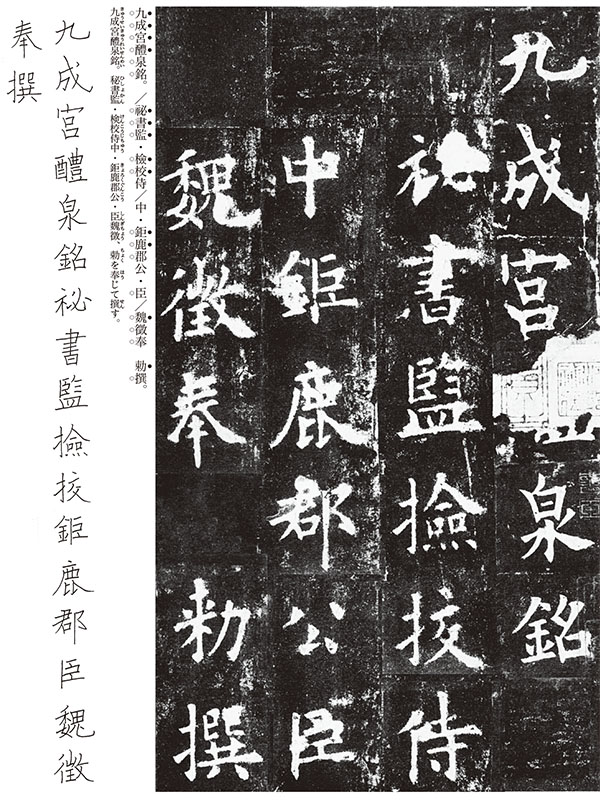

民国15年(昭和元年)、中国上海有正書局から『唐拓本』とされるものが発行されました。董其昌旧蔵とされるもので、全体に細めの文字です。当時はかなりもてはやされましたが、よく見ると線に精彩がありません。趙孟頫、董其昌、翁方綱などの跋文がありますが、すべて偽刻です。

新刊「シリーズ・書の古典」に採用したのは、こんなふうに線が太い拓本です。みずみずしく、豊かな趣があります。

古い拓本であることの決め手となるのは、この2文字がはっきりと見えること。シリーズ・書の古典「九成宮醴泉銘」10ページです。細い線の拓本をお持ちだったらぜひ比べてみてください。

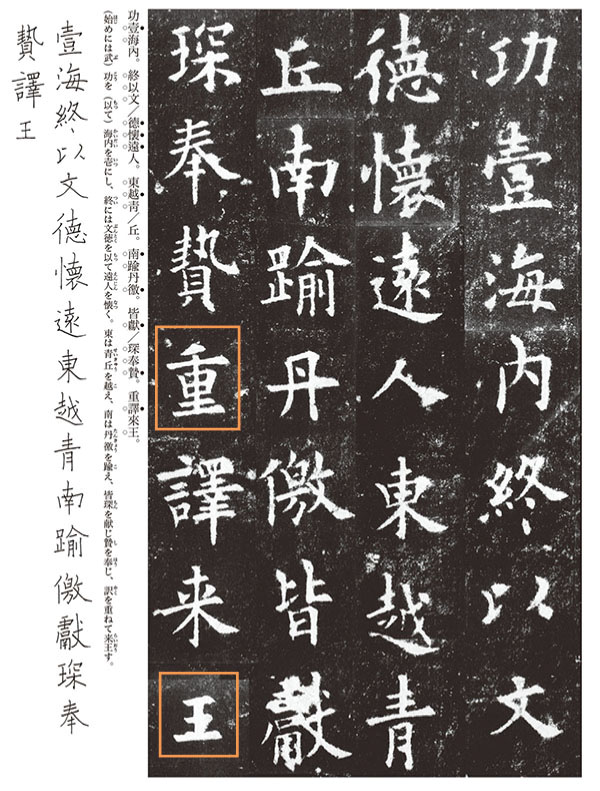

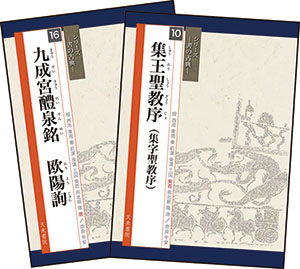

話題をもう一つ。今度は、同時に発売された「集王聖教序」です。

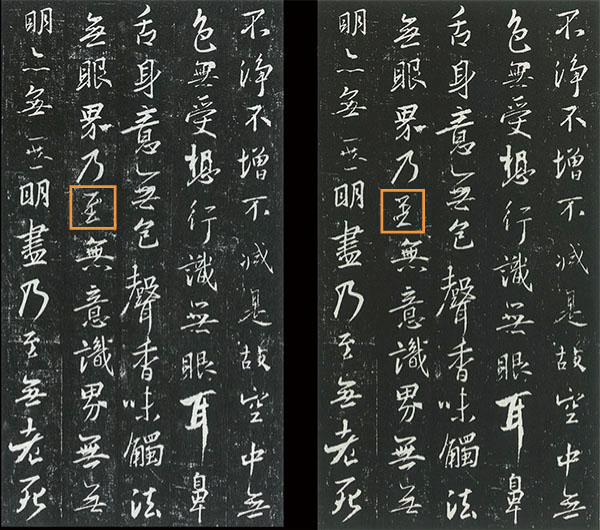

右はテキストシリーズ、左は新刊、シリーズ・書の古典です。どこかが違っていますよ。わかりますか?

四角で囲った文字は「至」。右がもとのままです。なーんと、逆に貼ってあるのです。それを貼り直したのが(もちろん製版の時に)左です。

新シリーズは、テキストシリーズにはなかった解説があります。

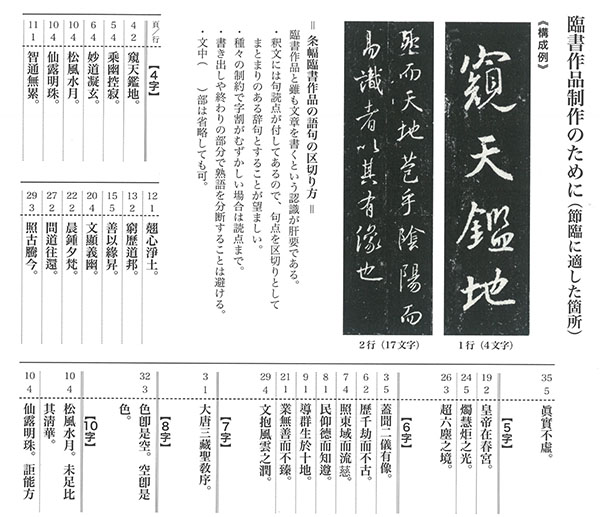

一つは、臨書で作品を作るときにお勧めの箇所を紹介していること。臨書展の審査をしていると、うまいけど、一字足りないから文章として意味をなさないので特選にできない・・・ということがあります。もったいないですよね。4字から36字まで、豊富に紹介していますので、参考にしてください。

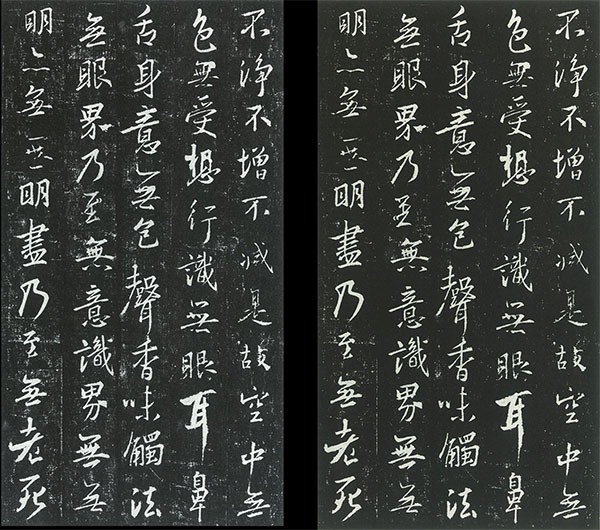

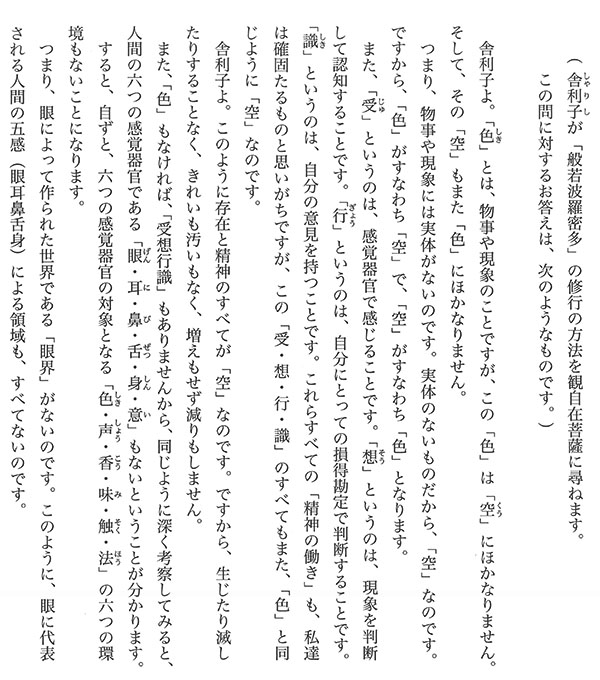

もう一つが現代語訳を入れたこと。文章の内容を理解しながら臨書をしたいものです。これは、「集王聖教序」の後半の「般若心経」の現代語訳です。

もう一つが現代語訳を入れたこと。文章の内容を理解しながら臨書をしたいものです。これは、「集王聖教序」の後半の「般若心経」の現代語訳です。

シリーズ・書の古典の第一期配本は3月から9月まで、隔月2冊ずつです。第一回配本は「九成宮醴泉銘」と「集王聖教序」。

スマホで読める電子書籍もあります。九成宮醴泉銘 集王聖教序 練成会などで、あの字はどう書くんだっけ? なんてときに便利です。紙の本より廉価なので、ぜひお求め下さい。

- Category :

- 書道