仙人が棲む山

2021年7月9日

仙人が棲む山

2021年7月9日

7月4日(日)、書宗院展併催の講演をしました。

タイトルは「古碑帖と臨書」です。

今日は、内容予告のときには秘密だった「仙人の棲む山」についてご紹介します。

秘密にした理由は、最初にクイズをやったからです。

どんなクイズだったかというと

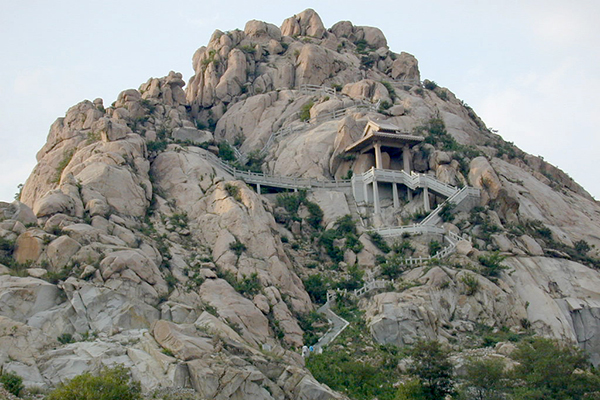

上の写真、中央に見える山の名前を当ててください。

会場は、しーん。

これでは遠すぎてわかりませんよね。

だんだん山に近づいていきますよ。

空に向かってそびえる三角形の山です。

まだわからないかな。

さらに近づきましょう。

ごつごつと岩が重なっているのが見えます。

このような山は日本ではあまり見ることがありません。

中腹になにか見えますよ。

ここで手があがりました。

「雲峰山ですか?」

惜しい!

さらに近づきます。

山の中腹に石碑が見えますね。

手があがりました。

天柱山!

大正解。

景品は、仿古堂さんが作ってくださった「天来清玩」大小二本セット。

天来愛用の羊毛筆を復元したものです。

腰がある羊毛で、穂が比較的短いので素朴な線が引けます。

羊毛初心者にもおすすめです。

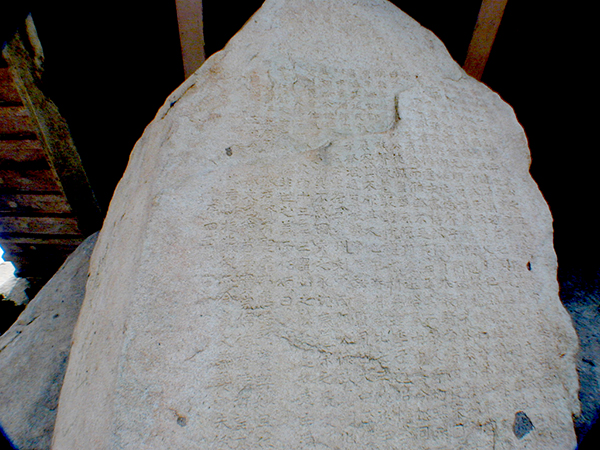

碑邸(というよりも屋根と柱)の中にあるのは「鄭羲上碑」です。

ちょっと前方に傾斜しています。

この碑が建てられたのは511年なので、その後、いろんなことがあったのでしょう。

そういえば、雲峰山の論経書詩も傾いています。

こちらは地震があったためとか。

言い伝えによると、最初に天柱山に「鄭羲上碑」を作ったところ、石質が悪く、よく見えなかったので、雲峰山に「鄭羲下碑」を作ったとされています・

「鄭羲下碑」と比べると文字が小さいので、見えにくいです。

また、このような高所で足場を組むのもたいへんだったと見えて、精密な拓本は見たことがありません。

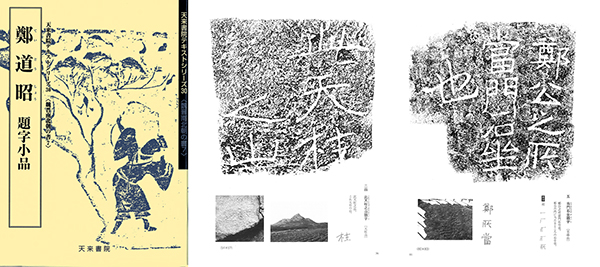

横田恭三先生の「書の旅55」に、鄭羲上碑の碑面写真が載っています。

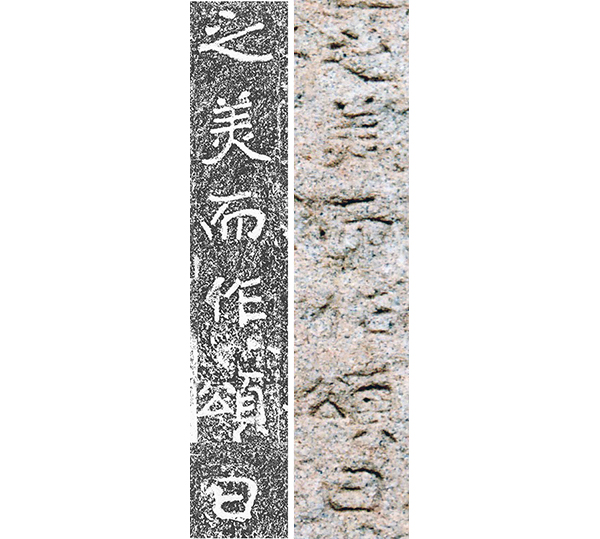

右が鄭羲上碑(碑面)、左は鄭羲下碑(拓本)。

比較するため、文字のサイズを同じにしてみました。

文字の雰囲気はかなり異なっていますね。

(ほんとに同一人物の書?)

外界を見下ろしています。

階段ができているとはいえ、こんな高いところまで登ってくるのはほんとにたいへんです。

ここからさらに登ります。

「上遊天柱下息雲峰」題字です。

文字が大きく、しかも石面が磨かれているのではっきりと見えます。

磨かれすぎていて、違和感。。。。。

さらに上に登ります。

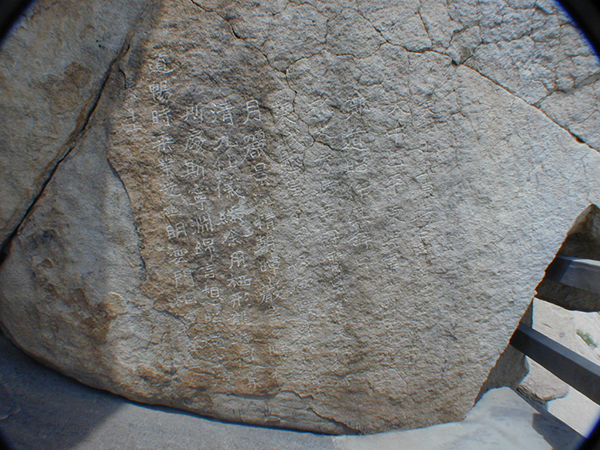

鄭羲上碑の真上に大きな岩盤があり、その基部に刻されているのが「此天柱之山」です。

細い線で、伸びやかに書かれています。

魅力的な書です。

さらに登っていくと、頂上直下の東側に大きく突き出た岩があります。

その東南に面したところに「東堪石室銘」が刻されています。

書斎にこもって字を書くのと比べ、山に登り、自然の岩肌に字を書くのは気持ちがいいと思います。

「雄大な野外芸術」だとおっしゃったのは、松井如流先生でした。

次は、巨大な文字が一面に刻された圧巻の風景です。

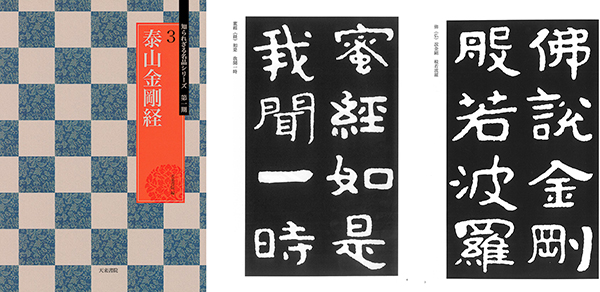

中国の名峰、泰山。

ロープウェイがありますが、それには乗らずに、歩いて登ります。

途中で小道にわかれ、木立の中をしばらく行くと、目の前がひらけて眼下に白い岩肌があらわれます。

その岩盤一面に文字が彫られているのです。

大きな文字が広大な岩盤を埋め尽くし、はるか彼方まで延々と続きます。

のびやかで、スケールの大きい文字です。

私が見ているのは「蘭」という字。

左から、桑原翠邦、比田井天来・小琴、金子鷗亭、三宅半有。

後ろに掛けられている対幅の左上に「蘭」が見えます。

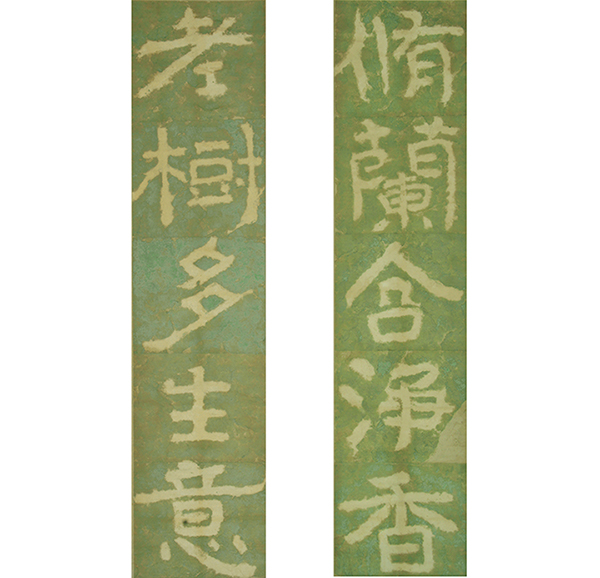

泰山金剛経の文字を選んで組み合わせた緑色の拓本です。

天来が好んで掛けていたようです。

石碑、とくに摩崖刻石は、現場に行ってみるとおもしろい発見があります。

そのうちに、雲峰山についてもご紹介しましょうね。

SHOP

鄭道昭題字小品(テキストシリーズ) 1210円

中国山東省の山の岩肌に刻された鄭道昭の題字の中から、傑作24種を掲載しました。

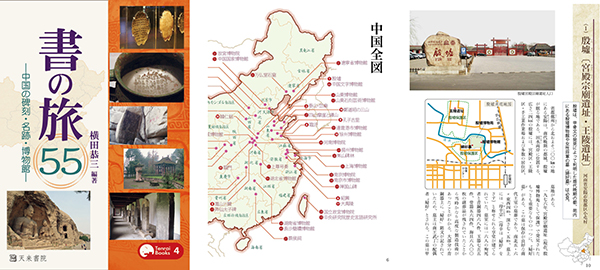

書の旅55 横田恭三著 2750円

中国各地に点在する名所旧跡を紹介する、書作家のためのガイドブック。

泰山金剛経 4180円

一字約50㎝四方の大きな文字は、おおらかで雄大な書風。

泰山の岩盤斜面一面に刻された金剛経。劉石庵旧蔵の縮印本全文を完全複製しました。