今回は孔子廟堂碑原本の中から連続した六字の部分を選び、拡大配列して半紙の臨書課題としました。臨書手本はパソコンのモニタだけではなく、スマフォやタブレットでも表示でき、ダウンロードしてプリントアウトすることもできます(ダウンロードの方法についてはブログ「醉中夢書2020」2020年12月16日号参照)。みなさんの条件が許せば、実際に筆を執って練習してみてください。

楷書は各文字を整然と並べますから、半紙を二行、三段の六つに折って書きましょう。何枚(あるいは何十枚)か書いたら適当な一枚を選び、赤の水性サインペン等で概形の方形枠を書き入れ、手本の各字にも同様に書き入れます。さらに手本と自分の臨書の文字とを比較して、気になるところに適当に補助線を書き込んでみましょう。この概形と補助線については連載の第一回上でやや詳しく説明してあります。そのほか筆画と筆画が交叉する地点に点を打ってみると、有益なことがあります。

こうした簡単な作業によって手本と自分の臨書との違いが見えてくると思います。見えさえすればしめたもので、その違いを無くするようにさらに練習しましょう。

続く私の解説には、概形のほかに一般的に有効度が高いと考えられる補助線と注意すべきポイントを記した図版も載せてありますから、それも参考にしていただければ役に立つことがらがきっとあると思います。

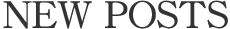

では、まず半紙六字書きに構成した手本です。

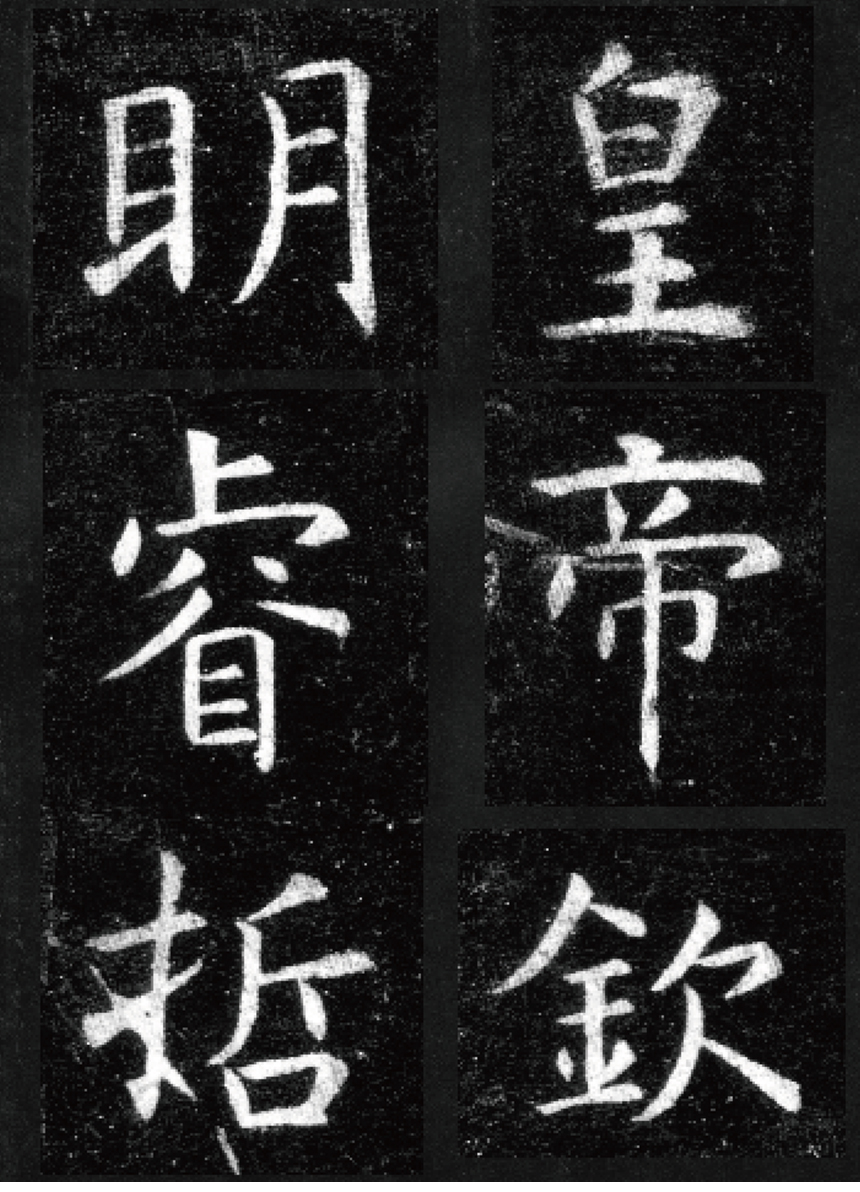

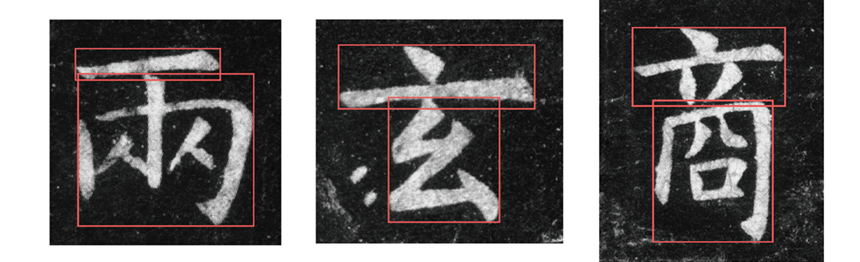

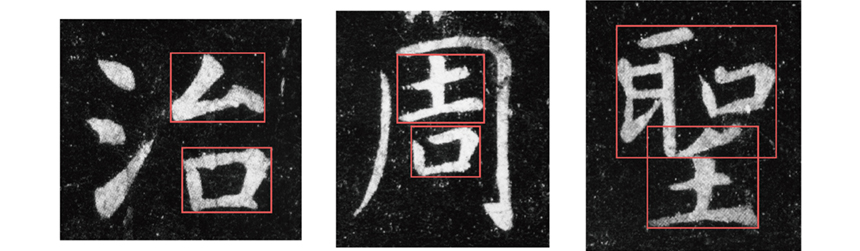

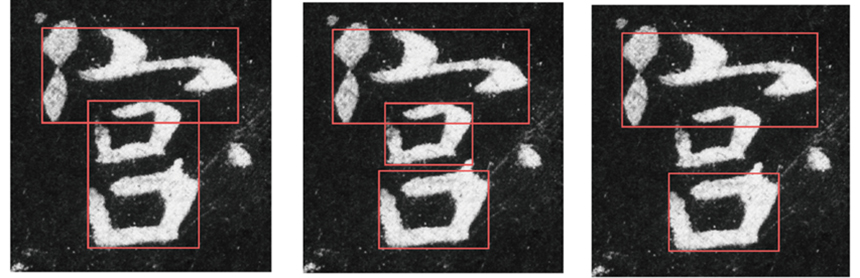

続けて、概形枠、一般的に有効性が高い補助線、注意すべき交叉や接続等のポイントを書き込んだ図版を示します。その図版に続いて、各文字を結構を中心に説明します。

続けて、概形枠、一般的に有効性が高い補助線、注意すべき交叉や接続等のポイントを書き込んだ図版を示します。その図版に続いて、各文字を結構を中心に説明します。

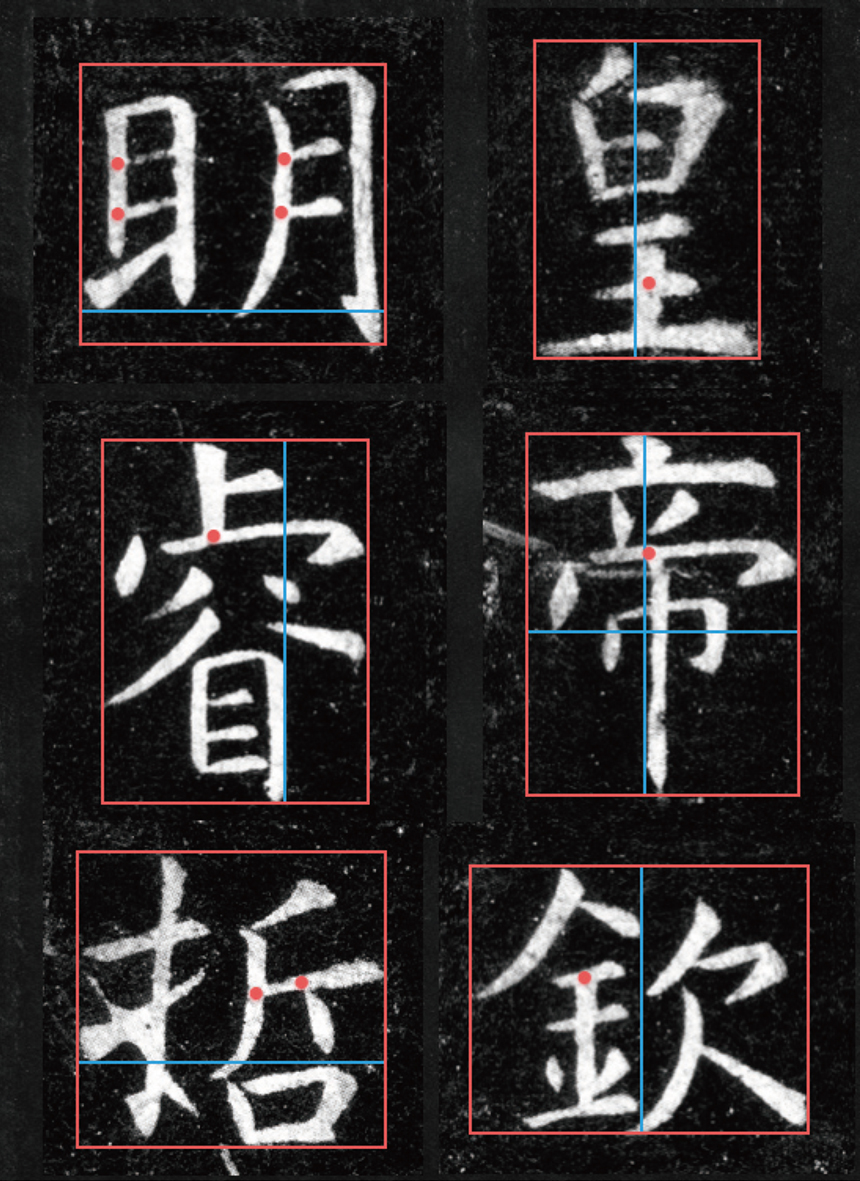

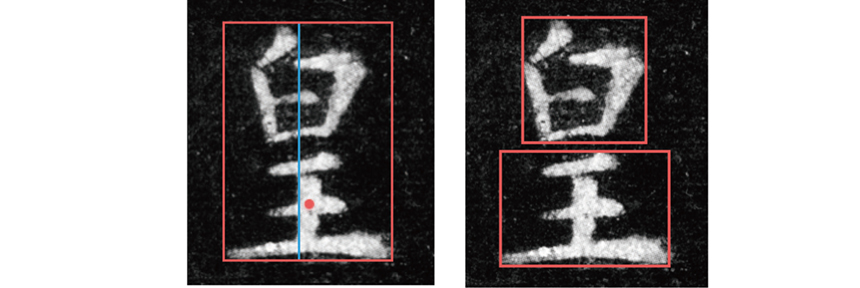

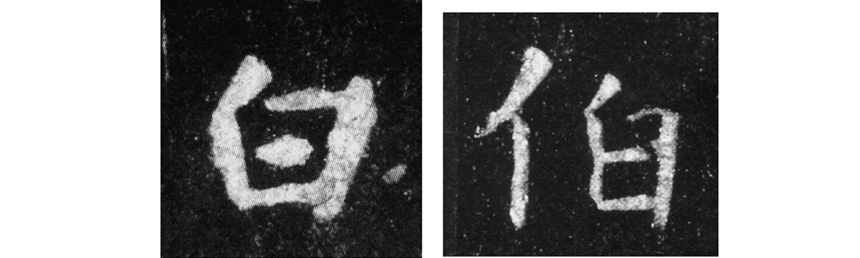

「皇」  最初の概形枠等を書き込んでいない手本でこの文字を眺めると、なんとなく文字全体が右下方に向かっているように見えるのはどうしてでしょうか。「皇」は「白」+「王」の冠脚型の文字なので、重畳法(連載第一回下参照)かと思って上下の部分概形を調べてみると(右上部図版)、ほとんど真上、真下の関係に重なっています。部品が真上、真下に重なっている場合、その重なり方から傾きが生じることはないはずです。が、実は重畳法がニュートラル(中立的)である場合、上下それぞれの部品の中で重きを占める目立った筆画が鍵になります。ここでは「白」の左払いと「王」の縦画がそれで、左上部に在る左払いと下部右寄りに在る縦画がいわば上下の部品それぞれの象徴として働き、右下方に向かう傾きを感じさせるのです。なお「白」の第一画左払いはここでも見られるように常に短かめに作るものなのです。参考までに孔子廟堂に見える「白」の作例を次に載せておきます。

最初の概形枠等を書き込んでいない手本でこの文字を眺めると、なんとなく文字全体が右下方に向かっているように見えるのはどうしてでしょうか。「皇」は「白」+「王」の冠脚型の文字なので、重畳法(連載第一回下参照)かと思って上下の部分概形を調べてみると(右上部図版)、ほとんど真上、真下の関係に重なっています。部品が真上、真下に重なっている場合、その重なり方から傾きが生じることはないはずです。が、実は重畳法がニュートラル(中立的)である場合、上下それぞれの部品の中で重きを占める目立った筆画が鍵になります。ここでは「白」の左払いと「王」の縦画がそれで、左上部に在る左払いと下部右寄りに在る縦画がいわば上下の部品それぞれの象徴として働き、右下方に向かう傾きを感じさせるのです。なお「白」の第一画左払いはここでも見られるように常に短かめに作るものなのです。参考までに孔子廟堂に見える「白」の作例を次に載せておきます。

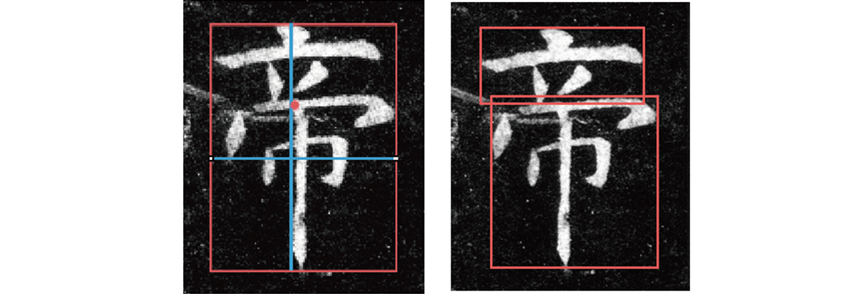

「帝」 この字も部品が上下に重なる冠脚型の字で、ここでは右上の図版のように下の部品を右にずらしていて、重畳法の典型的な結構です。文字全体の概形はかなり縦長で、第二画の横画を長くしすぎないこと、また最終画の縦画を思い切って長く作ることが必要です。

この字も部品が上下に重なる冠脚型の字で、ここでは右上の図版のように下の部品を右にずらしていて、重畳法の典型的な結構です。文字全体の概形はかなり縦長で、第二画の横画を長くしすぎないこと、また最終画の縦画を思い切って長く作ることが必要です。

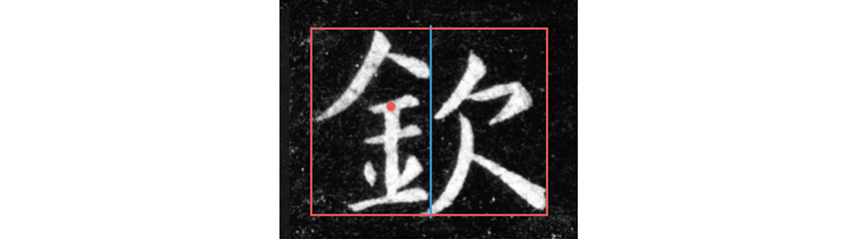

「欽」 金偏の第二画収筆部を垂直に通る青い補助線に注目すると、この補助線が概形のほぼ左右中央に在ることが分かります。さらに金偏の第一横画、第二横画は補助線よりもすこし左で止めており、このことによって旁の第一画の左払いが金偏に接近することを可能にしていることも知られます。旁の第三画の左払いはほぼ真下に向かって右回りに書き始め、最終画が接するあたりで左下方に向かっています。

金偏の第二画収筆部を垂直に通る青い補助線に注目すると、この補助線が概形のほぼ左右中央に在ることが分かります。さらに金偏の第一横画、第二横画は補助線よりもすこし左で止めており、このことによって旁の第一画の左払いが金偏に接近することを可能にしていることも知られます。旁の第三画の左払いはほぼ真下に向かって右回りに書き始め、最終画が接するあたりで左下方に向かっています。

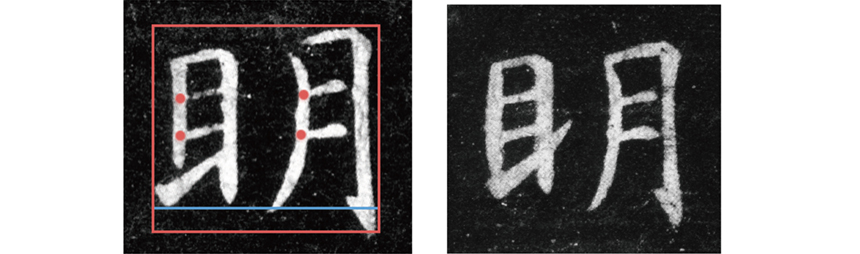

「明」 第三画の横画が鮮明ではないので、参考のために孔子廟堂に見える別の「明」字を右上に載せておきました。いずれも偏と旁との間を広く空け、文字にゆったりとした表情を与えています。

第三画の横画が鮮明ではないので、参考のために孔子廟堂に見える別の「明」字を右上に載せておきました。いずれも偏と旁との間を広く空け、文字にゆったりとした表情を与えています。

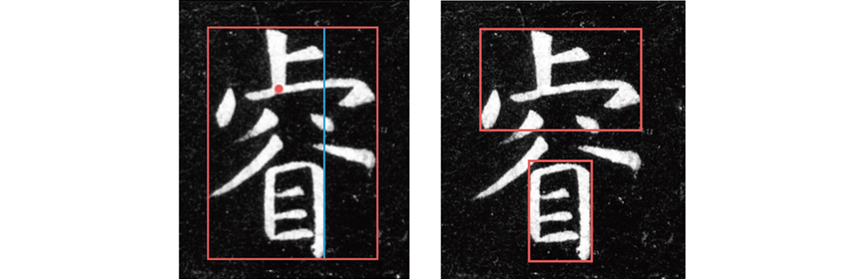

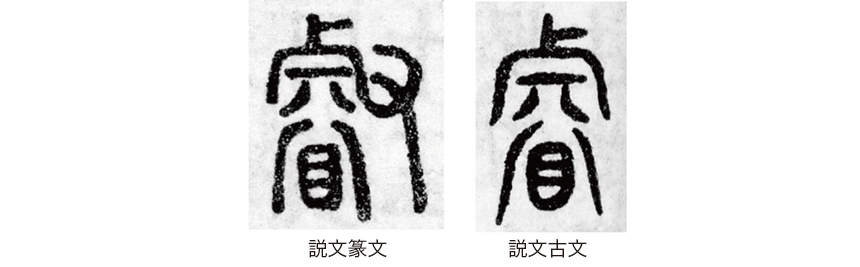

「叡」 この字は活字体でも「叡」「睿」両様があり、前者は説文篆文に、後者は説文古文に従った字体です。右上に上部と下部の部分概形を記しましたが、「皇」字と同様に真上、真下の関係で重なっています。そして構造的には「皇」字と同様に、上部の強い縦画と下部の「目」との関係で文字全体としては右下方に向かっているように感じられるわけです。孔子廟堂にはこうした機械的ではない重畳法を用いる文字がしばしば現れます。視覚的な印象を利用した、高度な重畳法と言ってもよいでしょう。

この字は活字体でも「叡」「睿」両様があり、前者は説文篆文に、後者は説文古文に従った字体です。右上に上部と下部の部分概形を記しましたが、「皇」字と同様に真上、真下の関係で重なっています。そして構造的には「皇」字と同様に、上部の強い縦画と下部の「目」との関係で文字全体としては右下方に向かっているように感じられるわけです。孔子廟堂にはこうした機械的ではない重畳法を用いる文字がしばしば現れます。視覚的な印象を利用した、高度な重畳法と言ってもよいでしょう。

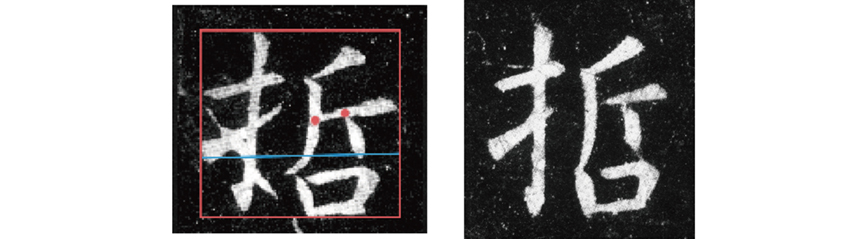

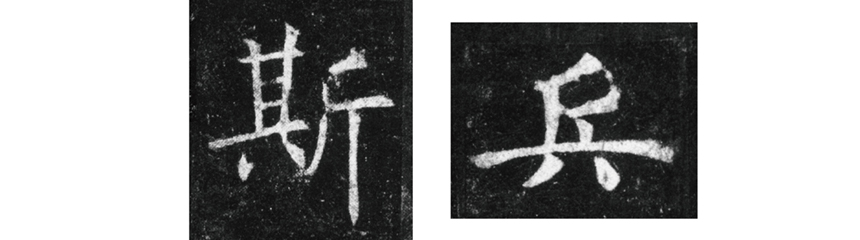

「哲」 概形はやや横長になっていますが、「哲」字は孔子廟堂全文には五例見られ、四例は右上に掲げた作例のように縦長に作っています。姿は右上の方が自然で、格好も好いでしょう。「斤」の第三画は第一画と第二画との接点よりもかなり下の地点から起筆するのが楷書の常識で、「丘」「兵」などでも同様です。孔子廟堂から作例を拾っておきます。

概形はやや横長になっていますが、「哲」字は孔子廟堂全文には五例見られ、四例は右上に掲げた作例のように縦長に作っています。姿は右上の方が自然で、格好も好いでしょう。「斤」の第三画は第一画と第二画との接点よりもかなり下の地点から起筆するのが楷書の常識で、「丘」「兵」などでも同様です。孔子廟堂から作例を拾っておきます。

〈復習〉重畳法について

たまたま今回は冠脚型の文字を多く扱いました。そして「帝」字は単純な重畳法であり、「皇」字と「睿」字とは視覚的な印象を利用した高度な重畳法でした。総論では重畳法の原則についてあっさり触れただけでしたので、ここで復習を兼ねてもうすこし丁寧に説明しておきましょう。

横画が右上がりになる楷書、行書、草書では、縦画はおのずと横画に直交しようとして右下方に向かい気味になるのが原則でした。文字の左右中央および右側に在る長い縦画にそれは比較的顕著に表れます。冠脚型の文字は上下に部品が重なるタイプですから、そうした長い縦画は含まないことが多く、上下の部品の重ね方で傾き(文字の姿勢)を表すことになります。つまり上の部品に対し、下の部品をやや右にずらすのです。

作例を挙げて説明を加えます。 上の三字の重畳法は単純ですから、すぐ分かるでしょう。もうすこし複雑な作例を見ます。

上の三字の重畳法は単純ですから、すぐ分かるでしょう。もうすこし複雑な作例を見ます。 「治」字では三水は傾きには無関係であり、旁の重畳法が傾きを決定しています。「周」字は第二画の縦画部の傾きに加えて内部の重畳法に注目します。「聖」字は左上の「耳」と右上の「口」が上の部品を構成し、それに対して下部を右にずらしています。

「治」字では三水は傾きには無関係であり、旁の重畳法が傾きを決定しています。「周」字は第二画の縦画部の傾きに加えて内部の重畳法に注目します。「聖」字は左上の「耳」と右上の「口」が上の部品を構成し、それに対して下部を右にずらしています。

払いとのからみ

左払いと右払いとが交叉したり接したりする場合、そのこと自体が傾きを表現することについても連載第一回下の重畳法の説明の中ですでに触れました。次の「舎」字では、それに加えて「土」と「口」の関係が重畳法になっているわけです。「石」では左払いは無視して、上の横画と下の「口」との重畳法が傾きを決定します。

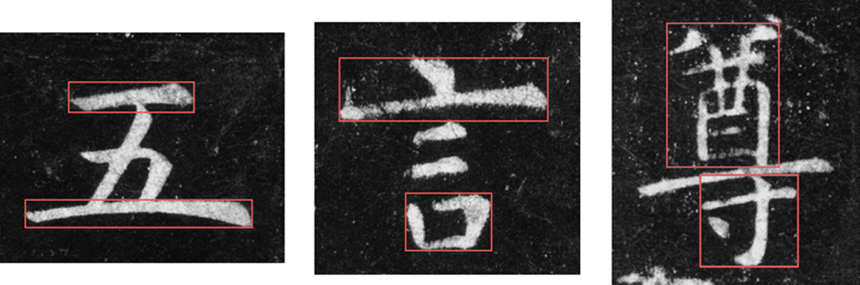

多層構造の冠脚型

三層以上の冠脚型の文字の場合は、中間層の部品を無視して最上層と最下層の部品の位置関係で重畳法を考えることができます。最上層と最下層との位置関係が傾きを決める重要なファクターになるわけです。 次の「宮」字は二層(左端)と見ることも三層(中央)と見ることも可能です。三層として見た場合、ここでは第一層よりも第二層が左に寄り、第二層よりも第三層が右に寄っています。では第一層と第三層との位置関係はどうかというと、上の第一層よりも下の第三層の方が右にずれていて、この両層が重畳法を成立させていることが分かります。

次の「宮」字は二層(左端)と見ることも三層(中央)と見ることも可能です。三層として見た場合、ここでは第一層よりも第二層が左に寄り、第二層よりも第三層が右に寄っています。では第一層と第三層との位置関係はどうかというと、上の第一層よりも下の第三層の方が右にずれていて、この両層が重畳法を成立させていることが分かります。

今回はここまでです。次回第五回、次次回第六回は行書の名品を扱うことになります。

Shop

虞世南『孔子廟堂碑』 天来書院で買う アマゾンで買う

筒井茂徳著『楷書がうまくなる本』 二玄社で買う アマゾンで買う