先週は古碑帖を正確に見るための三つの基本のうち、概形と補助線について説明しました。今回は文字の姿勢(傾き)についてお話します。

三、文字の姿勢(傾き)について

文字は普通、まっすぐ書く、つまり直立させて書くと思われています。しかし本当にそうでしょうか。ここでは楷書、行書の代表的な古典をのぞいてみましょう。楷書は初唐の欧陽詢書「九成宮醴泉銘」、行書は平安初期の空海書「風信帖」のそれぞれ部分です。 それぞれの作品について、各文字の姿勢を注視してみましょう。文字ははたして完全に垂直に立っているように見えるでしょうか。それとも左下方、あるいは右下方に傾き気味に見えるでしょうか。

それぞれの作品について、各文字の姿勢を注視してみましょう。文字ははたして完全に垂直に立っているように見えるでしょうか。それとも左下方、あるいは右下方に傾き気味に見えるでしょうか。

1、文字の左右の中心に在る縦画

最も見やすいのは、文字の中心に在る縦画に注目することです。九成宮醴泉銘では第一行の「上」、第三行の「田」、第四行の「謝」「帝」、風信帖では第一行の「雲」「翔」、第二行の「雲」「霧」、第三行の「恵」「止」。九成宮の「帝」、風信帖の「恵」「止」はことに分かりやすいと思います。つまりこの三字の中心の縦画は右下方に向かっており、垂直に立ってはいません。そして、このことを頭に置き、あらためて他の文字を眺めてみると、多くの文字が右下方に向かっているように見えないでしょうか。楷書、行書では横画は右上がりですから、文字はなんとなく左側を向いているように見えるとすれば、左前方に倒れ気味に見えるとも言えます。

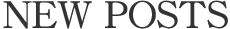

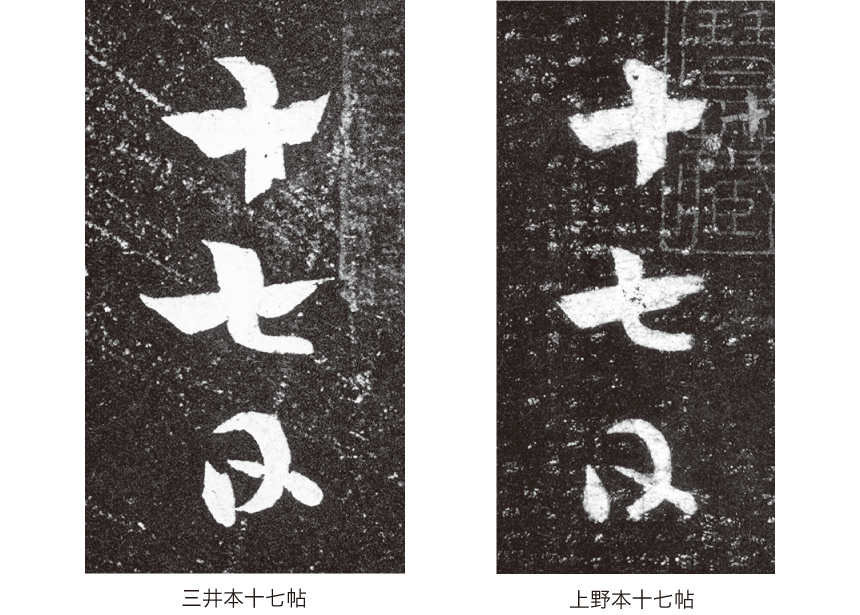

もちろん草書でも同じことが言えます。草書の代表的な古典である東晉の王羲之書「十七帖」の巻頭部分をご覧ください。表現が著しく異なるので、代表的な刻本である三井本、上野本の両本を掲げました。 「十」「七」ともに字の中央に縦画があります。その傾きはどうなっているでしょうか。いずれもわずかながら右下方に向かっていないでしょうか。もし「十」の縦画の傾きが分かりにくければ、縦画の上端近く(起筆部を除く)と下端近く(収筆部を除く)の左右中央に点を打ってみれば、すぐ分かります。

「十」「七」ともに字の中央に縦画があります。その傾きはどうなっているでしょうか。いずれもわずかながら右下方に向かっていないでしょうか。もし「十」の縦画の傾きが分かりにくければ、縦画の上端近く(起筆部を除く)と下端近く(収筆部を除く)の左右中央に点を打ってみれば、すぐ分かります。 また中央に縦画のない「日」も、どことなく右下方に向かっているように見えないでしょうか。

また中央に縦画のない「日」も、どことなく右下方に向かっているように見えないでしょうか。

では、篆書、隷書ではどうでしょうか。手許に篆書、隷書の図版資料が無ければ、紙幣を御覧ください。千円札で言えば、表に「日本銀行券」「千円」「日本銀行」と記してあるのは隷書で、これは完全に直立しています。また表の印文「総裁之印」、裏の印文「発券局長」は篆書で、やはりきれいに直立しています。一般の活字体、明朝体やゴチック体もまた直立しています。

2、筆画の直交

ところで、楷書、行書、草書は文字の中心の柱が右下方に向かっているように見え、篆書、隷書、活字体では直立して見えるのはどうしてでしょう。この違いはどこからくるのか。結論を先に言うと、篆書、隷書、活字体ではいずれも横画は水平であるのに対し、楷書、行書、草書の横画は右上がりなのです。篆書、隷書、活字体は水平の横画に垂直の縦画が直交する。とすると、楷書、行書、草書では右上がりの横画に右下方に向かう縦画が直交すると考えられます。

二本の角材を交叉させて紐で縛る時、直交させて縛った場合と斜めに交叉させて縛った場合とを想像してみましょう。さて、安定した強固な交叉はどちらでしょうか。筆画の交叉にもこの原理が働くように思われます。つまり二本の筆画が交わる時、筆画は整った緊密な交叉を求めて、おのずと直交しようとすると考えられるのです。九成宮醴泉銘から字例をピックアップしました。 「人」「文」は左払いと右払いとが直角に接続あるいは交叉し、「方」の第三画が初め右下方に向かうのは次の左払いと直角に接続するためであり、「五」では第二画と第三画との巧みな直交が見られ、「金」は第一画と第二画とが直角に接続し、下部の縦画は三横画と直交し、「武」では上部の二横画の右上がりが通常よりも急角度なのは、長い戈法(かほう。戈の第二画)との直交に備えるためなのです。

「人」「文」は左払いと右払いとが直角に接続あるいは交叉し、「方」の第三画が初め右下方に向かうのは次の左払いと直角に接続するためであり、「五」では第二画と第三画との巧みな直交が見られ、「金」は第一画と第二画とが直角に接続し、下部の縦画は三横画と直交し、「武」では上部の二横画の右上がりが通常よりも急角度なのは、長い戈法(かほう。戈の第二画)との直交に備えるためなのです。

3、楷書、行書、草書の文字の姿勢(傾き)

筆画の直交の原理から、横画が右上がりである楷書、行書、草書では文字の中心に在る縦画は右下方に向かうように傾くのです。そしてこの縦画は文字の背骨であり、姿勢を決定します。このことがよくわかる字例をご覧ください。 説明を加えると、「寿(壽)」は上部の六横画に中央の縦画が直交し、下部では「寸」の横画に縦画が直交するから、文字全体は右下方に向かう。「筆」(筆記体では竹冠は草冠に作ることが多い)では、上部の二つの「十」が直交に近い角度で交わろうとし、下部の五横画に直交する縦画は右下方に向かう。右端は「赫」(かく)の筆記体ですが、上部はやはり二つの「十」が直交しようとし、下部の二縦画はすぐ上の長い横画に接してはないけれど、直角方向に向かい、文字全体としてもそう見えます。

説明を加えると、「寿(壽)」は上部の六横画に中央の縦画が直交し、下部では「寸」の横画に縦画が直交するから、文字全体は右下方に向かう。「筆」(筆記体では竹冠は草冠に作ることが多い)では、上部の二つの「十」が直交に近い角度で交わろうとし、下部の五横画に直交する縦画は右下方に向かう。右端は「赫」(かく)の筆記体ですが、上部はやはり二つの「十」が直交しようとし、下部の二縦画はすぐ上の長い横画に接してはないけれど、直角方向に向かい、文字全体としてもそう見えます。

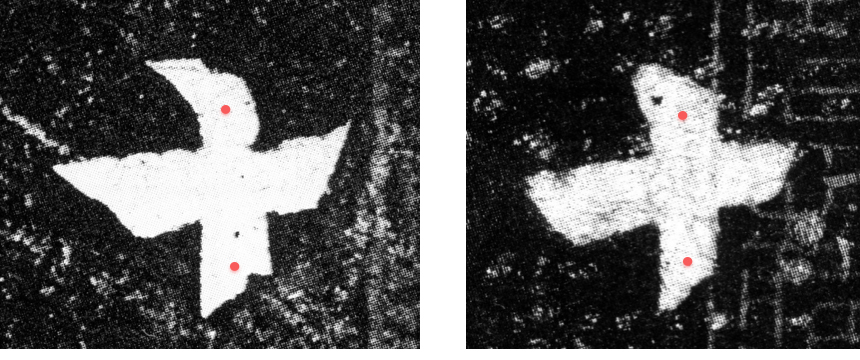

では、文字の中心に縦画の無い字はどうでしょうか。やはり九成宮醴泉銘から字例を集めてみました。 「炎」には背骨となる縦画が無いのに、文字全体として右下方に向かうような傾きが感じられるはずです。「天」も同様な傾きが感じられないでしょうか。では、「一」はどうでしょうか。字例を見ながら説明してゆきます。

「炎」には背骨となる縦画が無いのに、文字全体として右下方に向かうような傾きが感じられるはずです。「天」も同様な傾きが感じられないでしょうか。では、「一」はどうでしょうか。字例を見ながら説明してゆきます。 「重畳法(ちょうじょうほう)」

「重畳法(ちょうじょうほう)」

「炎」では、上下に二つの火が重なっています。それぞれを概形で囲んでみました。このように上の部分に対し、下の部分を右にずらして書くことによって、文字全体が右下方に向かう姿勢になるのです。これを重畳法と言います。あらためて考えると、上に掲げた「寿」や「筆」の長い縦画における上端と下端との左右の位置関係は下端の方が右に寄っているわけです。重畳法はこのことと同じ原理です。さらに重畳法の字例を載せておきます。 「云」は上部「二」よりも下部「厶」が右に在り、「官」も上部に対し、下部が右に在る(分かりにくければ、それぞれを概形で囲んでみましょう)。「品」も上部の「口」に対し、下部の二つの「口」のセットを右寄りに書いてある。重畳法は冠脚型(部分が縦に重なるタイプ)の文字では普通に使われる技法です。

「云」は上部「二」よりも下部「厶」が右に在り、「官」も上部に対し、下部が右に在る(分かりにくければ、それぞれを概形で囲んでみましょう)。「品」も上部の「口」に対し、下部の二つの「口」のセットを右寄りに書いてある。重畳法は冠脚型(部分が縦に重なるタイプ)の文字では普通に使われる技法です。

さて「天」はどうでしょうか。左払いと右払いとが交叉あるいは接続する字では、その交点(接点)から下の形に注目します。「天」では、左払いの方が立ち気味であり、右払いは相対的にゆるやかな角度になっています。この左右の払いを傘の開いた形に見立て、見えない傘の柄を想像してみましょう。その柄はわずかながら右下方を向かうことになるはずで、すなわちそれが「天」字の姿勢(傾き)になります。とすると、「一」では、右上がりの横画の中点あたりに、見えない背骨が直交しているかのような感じがしないでもありません。つまりこの見えない背骨はわずかながら右下方を向いていると感じられるのです。このことから、右上がりに見える字は、そのこと自体が右下方に向かう背骨を内包していると考えられます。そうした用例を次に挙げておきます。 縦画の傾き

縦画の傾き

ここで再び縦画の傾きに戻ります。初めに長い縦画が文字の左右の中心に在る場合を取り上げたのは、文字の姿勢(傾き)を考える上で最も見やすい要素であったからでした。では、長い縦画が文字の左側や右側に在る場合はどうかというと、左側にある長い縦画はフリーであり、右側に在る長い縦画は必ず右下方に向かう必要があります。要するに、文字の姿勢が右下方を指向するためには、中央および右側に在る長い縦画は右下方を向くように書くことになります。その用例を次に掲げます。 右下方は書きにくい

右下方は書きにくい

筆を持った右手を手前に引こうとすると、左下方に流れがちになるのが自然です。右手でボールを投げると、手は自然に左下方に下ろされます。その逆は不自然な動きになり、思うようにコントロールされた強い球を投げることは難しい。これと同じことが縦画を書くときに起こります。つまり意識は垂直に書こうとしても、実際には左下方に向かいがちになるのです。縦画をやや右下方に引くには、神経を意識的に働かせないとできません。

楷書、行書、草書におけるこの縦画(文字の姿勢)の傾きは中国の書と日本の書とでかなり異なっています。歴代の名家の書を見ると、中国人は右下方に向かう書き方をしている書人が多く、比べると、日本人は左下方に流れがちです。最初に掲げた平安初期の空海の書は、遣唐使の一員として中国に留学し、彼の地の書法の真髄を会得した名家の作品ですから、文字の中心に在る縦画、ひいては文字全体の背骨は正確に右下方に向かっていました。その後、寛平六年(894)に遣唐使が廃止され、やがて和様の時代になって以降、現在に至るまで、この姿勢(傾き)の問題は忘れ去られたままになってきました。横画と縦画との強固で緊密な安定した交叉が忘れられて久しいのです。我が国の書が中国の書に比べて造型力が弱いと評されることがありますが、その要因の一つは、楷書、行書、草書における縦画の傾き、文字の姿勢に対する正しい認識の欠如にあるように思われます。

今日の話はここまでです。次回は「書法」についてお話する予定です。