結構

すでに触れたように、結構というのは形の取り方のことです。用筆で決定した一点一 画をいかに組み合わせて一字を構築するか。第一回上、下回で説明した概形、補助線、姿勢(文字の傾き)の話は、実はこの結構に関わるもので、その観察の仕方をお話したのでした。そこでここでは違う角度から結構の問題を扱ってゆきます。なお今回の作例は、楷書は初唐の欧陽詢書「九成宮醴泉銘」および虞世南書「孔子廟堂碑」、行書は東晉の王羲之書「神龍半印本蘭亭序」また「集王聖教序」、草書は初唐の孫過庭書「書譜」から採っています。

平行・等間隔と疎密

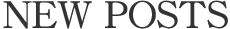

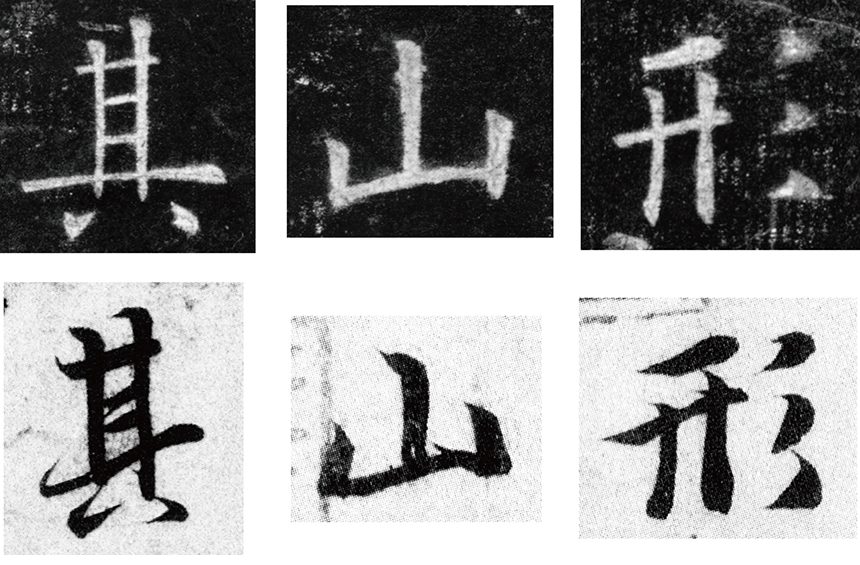

楷書の重要な原則は筆画を平行に、かつ等間隔に配置することです。また筆画で囲まれた空間の広さをほぼ均等にし、文字の内部の空間を平均的にそろえることも重要です。ところが実用的な書体である行書、草書の場合は比較的に速く書くことになりますから、平行等間隔にこだわらない。つまり一字のうちに疎密を作ることになる。結果としてそれが文字に動勢やエネルギー感を与え、楷書とは違う魅力を表現することになります。まず楷書(九成宮醴泉銘)と行書(蘭亭序)の比較から。 「其」は横画の配置、「山」は縦画の配置、「形」は斜画の配置の例として挙げました。 次は空間の等分割(楷書)と疎密(行書)の作例です。

「其」は横画の配置、「山」は縦画の配置、「形」は斜画の配置の例として挙げました。 次は空間の等分割(楷書)と疎密(行書)の作例です。 左広右狭

左広右狭

疎密に関連して、行書、草書では左半身を広く、右半身を狭く作る傾向があります。上に載せた図版でも「山」「形」「品」「此」は左が広く、右が狭くなっています。楷書(九成宮醴泉銘)と草書(書譜)の比較もご覧ください。 左上部の強調

左上部の強調

行書、草書ではしばしば文字の左上部を大きく作ります。作例は、楷書は九成宮、行書は蘭亭序、草書は書譜です。 上部の強調

上部の強調

草書ではしばしば文字の上半身を大きく作ります。 等間隔に見せる工夫

等間隔に見せる工夫

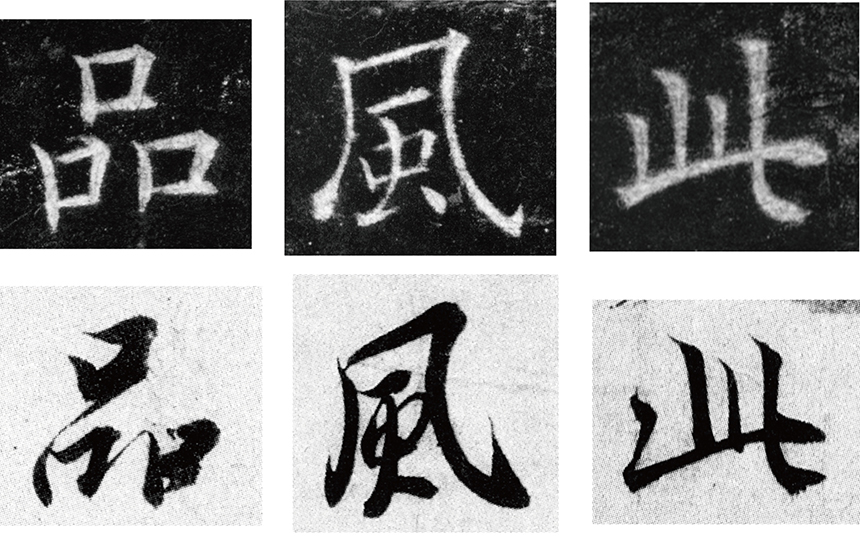

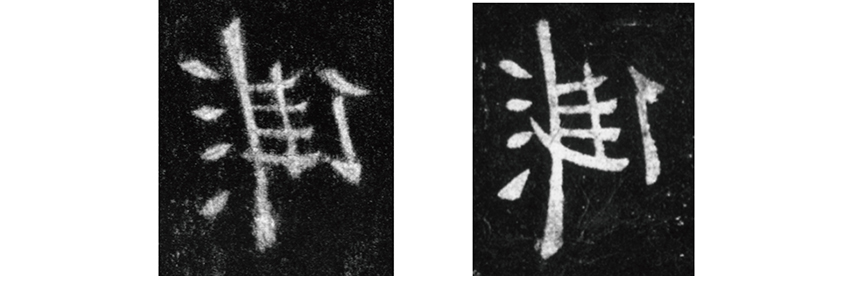

楷書の結構は筆画の平行と等間隔が基本原則であり、これをきちんと行うことによって整斉で安定した構築美を演出します。しかしこのことは意外に難しい。機械的に等間隔に並べるというような単純なことではすまない場合があるからです。その典型的な作例として、九成宮醴泉銘、孔子廟堂碑の「無」字をご覧ください。 両作品ともに三横画はほぼ平行に書かれ、第一横画と第二横画との間と、第二横画と第三横画との間はほぼ等間隔に見えます。が、実際に等間隔でしょうか。それぞれの画像を九十度回転させたのが次の図版です。

両作品ともに三横画はほぼ平行に書かれ、第一横画と第二横画との間と、第二横画と第三横画との間はほぼ等間隔に見えます。が、実際に等間隔でしょうか。それぞれの画像を九十度回転させたのが次の図版です。 こうして見ると、どちらも右の空間の方が左の空間よりも広いことが分かるでしょう。本来の正立した図版でいえば上の空間の方が広い。どうして上の空間の方が広いのに等距離に見えるのかというと、四本の縦画がその謎を解く鍵になります。縦画は起筆部が強く、太くなり、周囲の空間を奪います。それで上の空間を広めに設定することになるわけです。「無」の筆順は短い左方向への画の後に三横画を書き、その後、四縦画を書きますが、三横画を書く前に頭の中でこの準備ができている必要があります。

こうして見ると、どちらも右の空間の方が左の空間よりも広いことが分かるでしょう。本来の正立した図版でいえば上の空間の方が広い。どうして上の空間の方が広いのに等距離に見えるのかというと、四本の縦画がその謎を解く鍵になります。縦画は起筆部が強く、太くなり、周囲の空間を奪います。それで上の空間を広めに設定することになるわけです。「無」の筆順は短い左方向への画の後に三横画を書き、その後、四縦画を書きますが、三横画を書く前に頭の中でこの準備ができている必要があります。

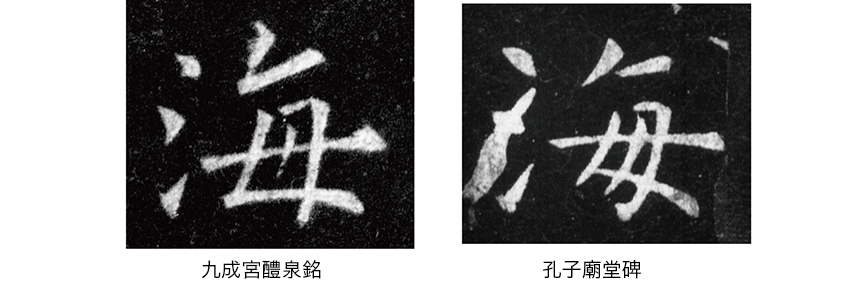

「毋」を含む字も空間を等分割するのが難しい字です。九成宮は「毋」の第一画の後半部の三分の二近くを右上がりに書き、第三画を空間の中央に配し、最終画の横画を低い位置に書いて、空間の等分割に意を用いています。その点、孔子廟堂碑は改善の余地がありそうです。 さすがに王羲之は行書においても巧みに処理しています(下の作例は「集王聖教序」から)。「毋」の第一画の後半部は第二画と交わるまでは我慢して右下がりにならないように書き、最終画の横画は低い位置で第一画と交わるように書いてあることが分かります。

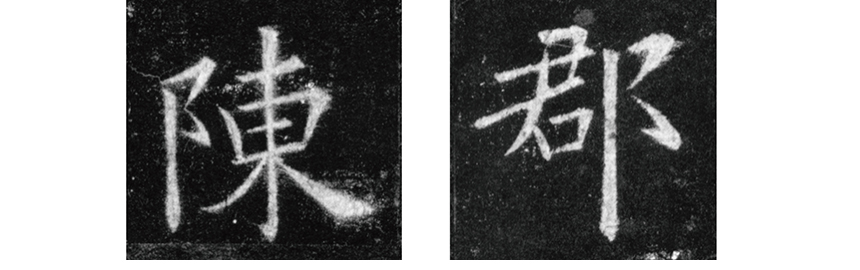

さすがに王羲之は行書においても巧みに処理しています(下の作例は「集王聖教序」から)。「毋」の第一画の後半部は第二画と交わるまでは我慢して右下がりにならないように書き、最終画の横画は低い位置で第一画と交わるように書いてあることが分かります。 「阝」(こざと)と「阝」(おおざと)は形としては縦画の右に三角形が上下に付いた姿になっています。さて、皆さんは上下の三角形のどちらを大きく書いているでしょうか。どうも多くの人が下の三角形を大きく書いているようで、おそらく活字体の影響なのでしょう。まず楷書(九成宮醴泉銘)の作例から。

「阝」(こざと)と「阝」(おおざと)は形としては縦画の右に三角形が上下に付いた姿になっています。さて、皆さんは上下の三角形のどちらを大きく書いているでしょうか。どうも多くの人が下の三角形を大きく書いているようで、おそらく活字体の影響なのでしょう。まず楷書(九成宮醴泉銘)の作例から。 これを見ると、上下の三角形の大きさはほぼ等しい。次に行書(集王聖教序)の作例を。

これを見ると、上下の三角形の大きさはほぼ等しい。次に行書(集王聖教序)の作例を。 やはり楷書と同様に、上下の三角形の大きさはほぼ等しいことが分かります。これが原則であることを知っておくと、臨書の際にこの二つの部首に属する字に出会った場合、大きく外すことはないでしょう。

やはり楷書と同様に、上下の三角形の大きさはほぼ等しいことが分かります。これが原則であることを知っておくと、臨書の際にこの二つの部首に属する字に出会った場合、大きく外すことはないでしょう。

寸胴(ずんどう)にしない

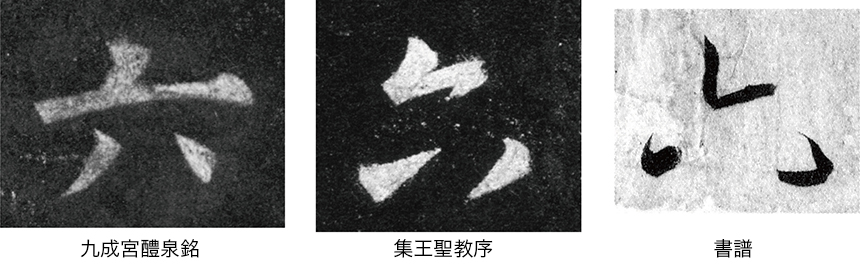

文字を方形にまとめる活字体と異なり、書道の特色の一つとして長短の横画を効果的に組み合わせるように配慮します。どの横画を長くし、どの横画を短くすると格好がよいかを考えるのです。作例は九成宮醴泉銘から。 ここに取り上げた三字はいずれも活字体ではほぼ寸胴になっています。しかし九成宮醴泉銘では「雲」は上部の幅だけを広く、「去」は中央部の幅だけを広く、「孟」は下部の幅だけを広く作っています。文字が寸胴になることを意識的に避けているわけです。文字の中に長い筆画と短い筆画とがあって、それぞれが引き立てあってこそ美しい。「六」字もまた活字体では寸胴の形になっています。九成宮醴泉銘、集王聖教序、書譜の作例をご覧ください。楷書では上部を広く、行書、草書は下部を広く作っています。

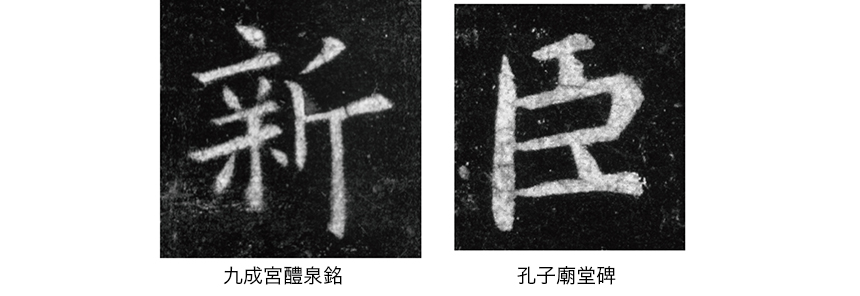

ここに取り上げた三字はいずれも活字体ではほぼ寸胴になっています。しかし九成宮醴泉銘では「雲」は上部の幅だけを広く、「去」は中央部の幅だけを広く、「孟」は下部の幅だけを広く作っています。文字が寸胴になることを意識的に避けているわけです。文字の中に長い筆画と短い筆画とがあって、それぞれが引き立てあってこそ美しい。「六」字もまた活字体では寸胴の形になっています。九成宮醴泉銘、集王聖教序、書譜の作例をご覧ください。楷書では上部を広く、行書、草書は下部を広く作っています。 言偏などは誰でも第二画だけを左に長く書くでしょうが、これも文字の左側を縦に揃えたくない意識の表れと見ることができます。「新」字も左側がやはり縦に揃いやすい字です。九成宮醴泉銘の作例では第二横画を短くして引っ込め、第三横画を左に長くして三横画が揃わないように作っています(別のやり方も可能です)。「臣」字は右側が揃わないように第一横画をかなり短くしてあります。

言偏などは誰でも第二画だけを左に長く書くでしょうが、これも文字の左側を縦に揃えたくない意識の表れと見ることができます。「新」字も左側がやはり縦に揃いやすい字です。九成宮醴泉銘の作例では第二横画を短くして引っ込め、第三横画を左に長くして三横画が揃わないように作っています(別のやり方も可能です)。「臣」字は右側が揃わないように第一横画をかなり短くしてあります。 書道では寸胴を避けることを示してきました。最後に応用問題として「春」「泰」「秦」の類いの字ではどう作るべきかを見てみましょう。

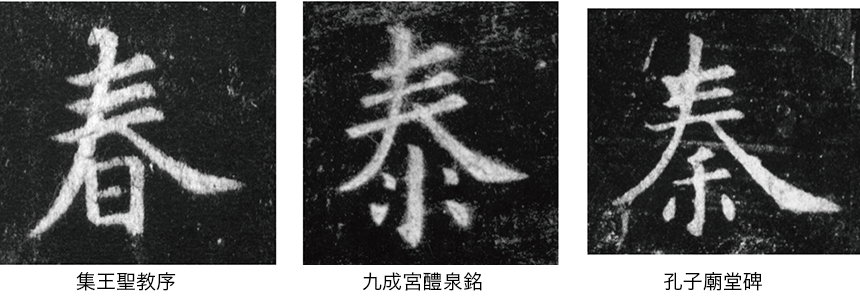

書道では寸胴を避けることを示してきました。最後に応用問題として「春」「泰」「秦」の類いの字ではどう作るべきかを見てみましょう。 これらの字はややもすれば三横画をもっと長く書きがちです。特に第三横画が長くなりやすい。そうなると、左右の払いと競合することになるのです。見方を変えると、左右の払いの部分に見えない長い横画がかぶさっていると思ってください。つまり長く書いた第三横画と見えない長い横画とが競合し、文字が寸胴化するわけです。

これらの字はややもすれば三横画をもっと長く書きがちです。特に第三横画が長くなりやすい。そうなると、左右の払いと競合することになるのです。見方を変えると、左右の払いの部分に見えない長い横画がかぶさっていると思ってください。つまり長く書いた第三横画と見えない長い横画とが競合し、文字が寸胴化するわけです。

背勢(はいせい)と向勢(こうせい)

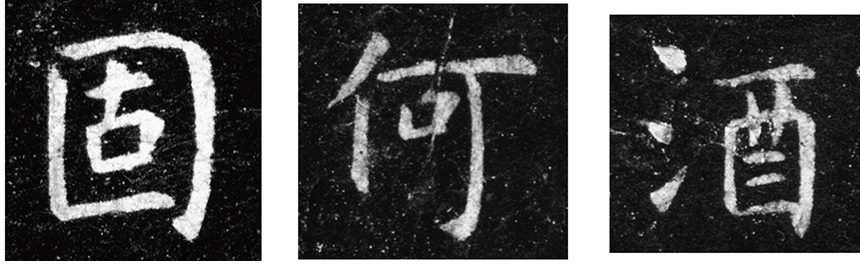

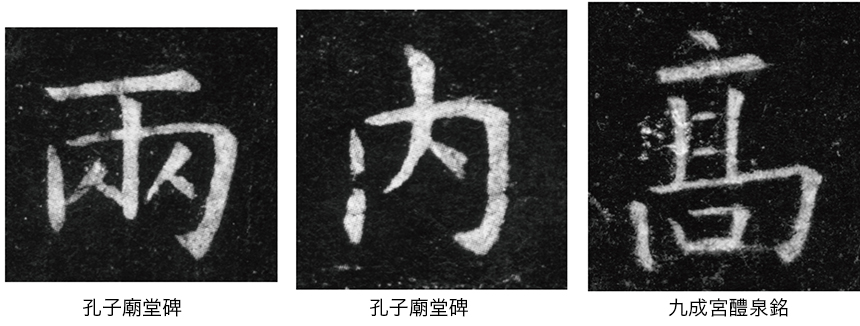

左右の相い対する縦画が背き合うように作るのを背勢と言い、字をきりっと引き締めます。九成宮醴泉銘の作例です。 逆に左右の縦画が文字の内部をふくらませるように向かい合う構えを向勢と言い、字をおだやかに豊かに見せます。孔子廟堂碑の作例です。

逆に左右の縦画が文字の内部をふくらませるように向かい合う構えを向勢と言い、字をおだやかに豊かに見せます。孔子廟堂碑の作例です。 しかし実際の使い方は複雑で、片方を直線に作ることがあり、あるいは背勢と向勢を組み合わせることもあります。また一字の中に背勢と向勢の両方を配置する場合もあります。

しかし実際の使い方は複雑で、片方を直線に作ることがあり、あるいは背勢と向勢を組み合わせることもあります。また一字の中に背勢と向勢の両方を配置する場合もあります。 均衡(バランス)

均衡(バランス)

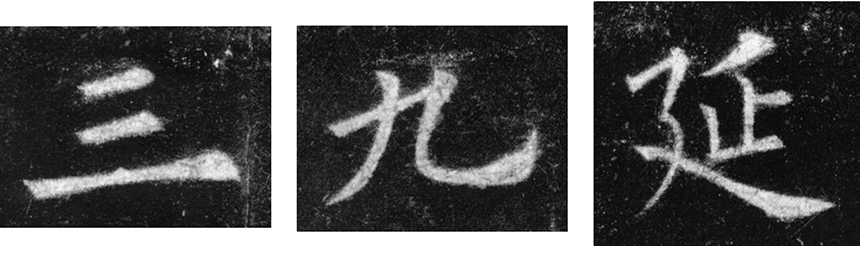

楷書、行書、草書では横画が右上がりですから、どこかでバランスを取って安定させる必要があります。ふつうは右下部に強めのアクセントを置きます。強い止めや撥(は)ね、払いなどがそうです。九成宮醴泉銘からの作例です。 横画の右上がりの角度に注目すると、「九」字「延」字の右上がりは急です。これはそれぞれの撥ね、払いが重く強いために横画の右上がりの度合いを大きくしてバランスを取ろうとしているわけです。

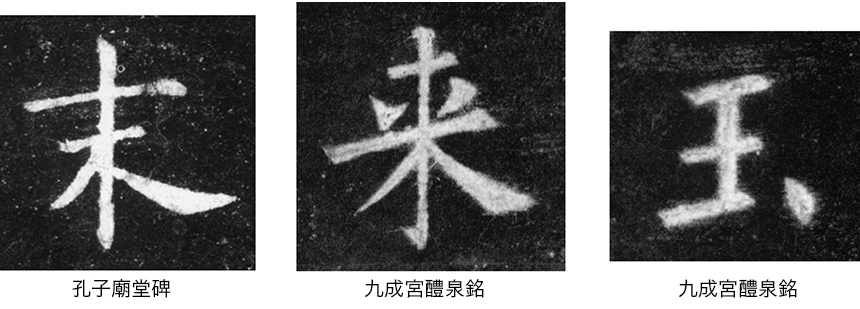

横画の右上がりの角度に注目すると、「九」字「延」字の右上がりは急です。これはそれぞれの撥ね、払いが重く強いために横画の右上がりの度合いを大きくしてバランスを取ろうとしているわけです。 上の「末」字「来」字で、二横画の中央よりも右寄りに中央の縦画を書いているのは、 最終画の強い右払いを意識し、バランスを取るためにそうしているのです。「玉」字においても同様のことが言えます。

上の「末」字「来」字で、二横画の中央よりも右寄りに中央の縦画を書いているのは、 最終画の強い右払いを意識し、バランスを取るためにそうしているのです。「玉」字においても同様のことが言えます。

今回はここまでです。次回は結構の続きで、「筆画の交叉」の説明から始め、知っておいた方がよいポイントをまとめてお話し、最後に章法(字配り)について述べます。