比田井天来旧蔵「雁塔聖教序」 圏点の意味

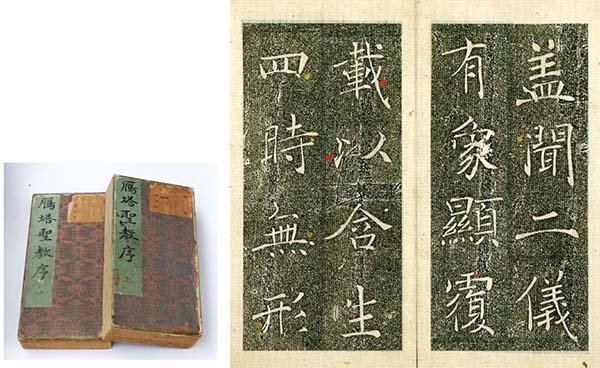

楷書の最高傑作の一つである「雁塔聖教序」。もちろん「シリーズ・書の古典」にも収録されていますが、この「雁塔聖教序」の底本は、比田井天来の古法発見の端緒となった精密な拓本です。くわしいブログはこちら。

この「書学院本雁塔聖教序」には、天来と松田南溟の共同研究の跡が金と朱の圏点として残されています。これにはどのような意味があるのでしょう。

昭和46年に、比田井南谷はこう書いています。

この点の一つ一つについて、どういう意味であるか聞いておかなかったのは残念であるが、350箇所に及ぶ点は、いずれも用筆法の秘密を捜るべき手がかりを求めたところであるに違いない。金泥227箇所、朱墨121箇所の性格相違も今は知ることはできないが、或いは金が第一の段階を示し、朱がそれに次ぐ発見を示すのかもしれない。金泥の上に小さい朱点を重ねたものも二箇所ある。

つまり、よくわからない(汗)というわけです。

でも、南谷は一つの考えをもっていました。他への影響を恐れて発表しなかったのだと思いますが、これを聞いたのは、私も含めておそらく数人だけ。このままでは消滅してしまうので、ここに書き残しておこうと思います。

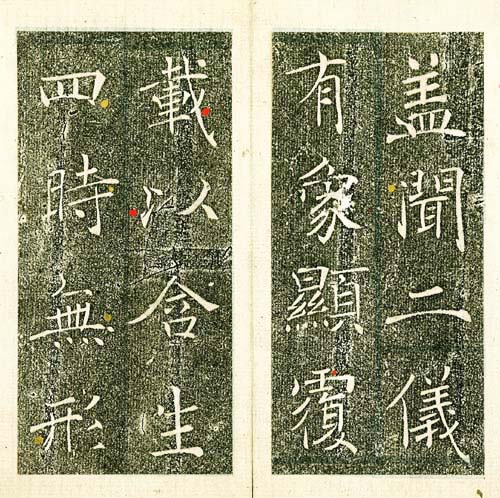

この見開きページには、金の圏点が4つ(聞・四・無・形)、朱の圏点が三つ(覆・載・以)ついています。上記の南谷の説によると、金泥が第一の段階かもしれないとありますので、左ページで金色の点が描かれた三文字に絞って観察してみましょう。

圏点がついている部分を見ると、なんだか不自然ですね。「四」は二画目の下に、「無」は四角目の長い横画の右に点が見えるし、「形」の三画目、一度書いたあとで別線を書き加えているみたいに見えます。なぜ?

南谷の考えはこうです。褚遂良は一度文字を書いたあと、線の長さが足りなかったり方向が違っていた場合、それを補う点や線を書き加えた。刻者は、ふつうならうまく直して刻するところ、褚遂良が書いたそのままを刻した。それは、褚遂良の書の本当の味わいを残すためだ。

平成十五年、別府大学の荒金大琳先生のすばらしいご研究が本になりました。(有)啓照SHO出版部発行の『雁塔聖教序に関する記録』という労作です。二十年にわたる交渉の末、雁塔聖教序の碑面の精密な撮影に成功、その結果を発表なさったのです。

上の文字が刻された石面はどのようになっているのでしょう。

また、天来はこれらをどのように臨書しているのでしょう。

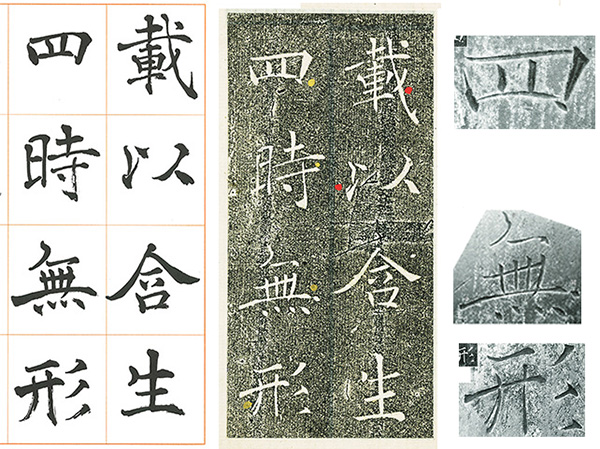

左から比田井天来臨書(学書筌蹄)・拓本・荒金大琳先生の碑面写真

荒金先生の写真はとても精密で、時間を限られたに違いないのに、よくここまで撮影なさったと感嘆のほかありません。で、やっぱり、不必要とも思える点や線が刻されていることがはっきりとわかります。

天来はどのように解釈したのでしょう。

その答が左端の臨書です。「四」字の二画目は点の部分までを含めた長さで臨書し、「無」字の長横画も点の部分までの長さととらえ、「形」字の三画目は細く引かれた補筆の筆意をとらえています。

荒金先生は、褚遂良と唐高宗との関係を根拠として、緻密な考証をなさっています。補筆部分は、行書的表現から楷書的表現へ改めようとした修正線だとされています。確かに雁塔聖教序には行書的な文字が多くあり、考えさせられる理論だと思います。

シリーズ・書の古典の『雁塔聖教序』は定価を抑えるためカラー印刷にはできませんでした。でも、金と朱の圏点の跡は見えるような精密復元にしてあります。

商品ページはこちら。

アマゾンはこちら。

- Category :

- 書道

- 過去記事ランダム紹介