文房四宝を楽しむ

紙1 書の紙

- 紙

紙の役割

筆を調え法帖、草稿に目を配りつつ墨を磨ります。濃くなった磨墨液を硯池に落とし新たな水を墨堂に注ぎ繰り返し墨を磨ります。墨の濃度を確かめつつさらに磨り込みます。磨墨液の中にキラリと光る墨華を楽しみながら。やがて澄心が生まれ静慮に至ります。筆に程良く磨墨液を含ませ、墨堂で穂先をそろえ揮毫です。そして筆の向かう所は……「紙」。 書を表現する上で文房四宝はどれも不可欠です。取り分け紙は他の三つの役割を最終的に引き受け、結果として作品を後世に残し伝えるという重大な役割を担っています。

書の紙

「日本・中国・韓国『書の紙』手漉画仙紙と料紙」(昭和五十二年毎日新聞社刊)という本があります。標本紙編と解説編とさらには本紙半分の試し書用画仙紙集(一) (二)が付録としてついています。標本紙編は和紙料紙三十点、日本の画仙紙百十点、中国の紙(台湾含む)六十四点、韓国二十二点、計二百二十六点で料紙三十点と冷金䇳、臘䇳三点が小紙片(9×9cm 又は10 ×10 cm )になっている他は一九三種すべて本紙大(31×25 cm )の和装仕立の紙譜です。 昭和五十二年と言えば戦後も三十年を経過し、新しい書表現も確実に定着し、高度成長と相俟っての空前絶後の書道ブーム到来の時代であり、現在の書の大衆化が形成された時代でもあります。紙もその要請に応じ高価な中国画宣紙、いわゆる本画宣紙に対し山梨(甲州)、鳥取(因州)、愛媛(伊予)を中心に多種多様な和画仙が抄紙されました。さらには少々廉価な台湾・韓国画仙も品質を上げつつ販路を広げ、学童用の機械漉きを含め、紙の品質と価格の体系が書学のレベルに対応した形で定着していきました。「書の紙」の標本紙編は解説編の諸先生の時代の証言と共に、後の紙の淘汰変遷を見る上で重要な資料と言う事が出来ます。

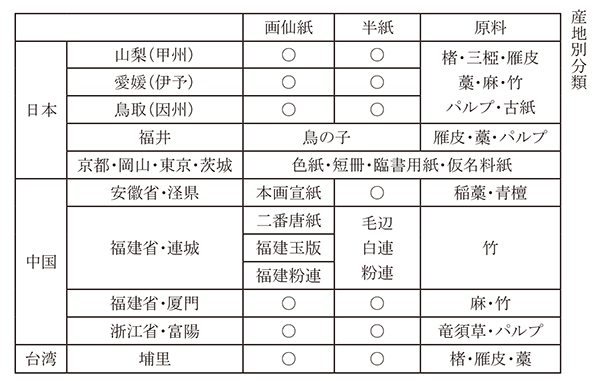

現在の紙の産地

現在の主な書の紙の産地です。身近な存在の毛辺、白連、二番唐紙は福建省の連城で竹を原料に作られます。また楮、雁皮、三椏とありますが、純粋なものはきわめて少なく、古紙、パルプが混入されています。

- 最終更新日:2017年1月12日