浮遊する文字

柳家燕弥さんの後ろ幕に使った泰山金剛経の「道」は、私にとって大切な書です。以前、こんな文章を書きました。

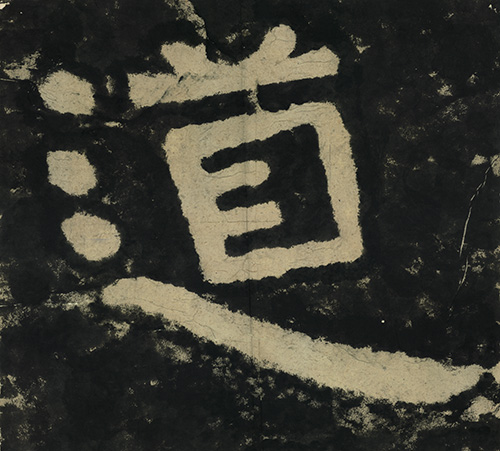

不思議な文字に出会った。大学生の頃だ。ほぼ30センチ四方の白い大きな「道」という文字が、まるで重力を否定するかのように、漆黒を背にして浮遊していた。文字を構成する点、線、ブロックのそれぞれがばらばらに浮かびながら、不思議なバランスによってつながっている。それはこの世のものではなく、まるで異次元に入る扉のように見えたのだ。

中国は不思議な国で、日本には決して存在しない風景がある。この「泰山金剛経」もその一つだ。中国山東省に位置する霊峰、泰山。その中腹に「経石硲」と呼ばれるゆるい斜面がある。ここには、隷書とも楷書ともつかぬ巨大な文字で、金剛経が一面に彫られている。かつては二千字を数えたという金剛経も、長年の風雨にさらされ、今では九百字ほどしか見ることはできない。

私が夢中になった「道」は、この「泰山金剛経」の中の一字である。当時は、なぜこのような巨大な文字で経文が彫られたのか、詳しい研究は行われていなかったが、昭和四47年に法蔵館から発行された「中国の石仏・石経」(道端良秀著)という本によって、新たな事実が判明した。広大な領土を有する中国では、しばしば異民族が支配した。南北朝時代、仏教を保護した北魏と異なり、北斉は徹底的に仏教を排斥した。寺院が壊され、仏像や経典は焼かれ、僧侶は還俗させられたのである。仏法を残そうとする熱心な仏教徒たちは、火にも焼かれず、壊されることもないように、山々の岸壁に巨大文字で経文を刻した。その一つがこの「泰山金剛経」だったのである。

「金石萃編」などの文献には、この種の刻経はほかの山々にも彫られていると記されているが、正確な地図もなく、訪れる人もいなかったので、本当にそのような石経が存在するのか誰にもわからなかった。しかし、道端氏によるはじめての現地調査によって、場所などに関して多少の誤記はあったものの、文献が示す磨崖刻経が確かに存在することがわかった。鉄山の「大集経」、尖山の「文殊般若経」、岡山の「楞伽経」など、泰山金剛経をはるかにしのぐスケールの石経が、多数の驚くべき現地写真とともに紹介されたのである。

泰山金剛経は昔から有名なものであるが、冒頭の「道」のような一字ずつの拓本か、縮小印刷でしか見ることができなかった。このような大きな文字が一面に彫られている光景はどのようなものだろう。私の頭の中では、そのスケールは無限にふくらんでいった。

西暦2000年夏、初めて中国へ行く機会があった。書道史のビデオを作るための撮影だった。もちろん、泰山も予定に入れた。頂上へ直接行くならロープウェイがあるが、経石硲は中腹にあるので歩かなくてはならない。途中で小道にわかれ、木立の中をしばらく行くと、目の前が開け、眼下に白い岩肌が現れた。そしてその岩盤一面に文字が彫られていたのである。悠然とのびやかな文字が広大な岩盤を埋め尽くし、はるか彼方まで延々と続いていた。

時間制限つき(たしか1時間くらいだったと思う)で、石の上に降りることができた。あの「道」はまだ残っているのだろうか。1500年近くもの間風雨にさらされ、見える文字が少なくなったとはいえ、九百字近くもある。保存状態がよい部分から始めて、たんねんにさがしていく。少し磨り減ったような字が続く場所で「道」を発見した。少し痛んでわかりにくいが、確かにあの「道」だった。

三十年の年月が、目の前をよぎっていった。

書の家に生まれながら、書とはあまり関わらないまま育った。両親宛に送られてくる読めない手紙やはがき、子どもの好奇心を拒絶するように居丈高な条幅類。「書は芸術である」といっても、誇り高い文人の世界がそこにあった。しかし拓本は違った。肉筆が石に刻され、風雨にさらされ、さらに拓本にとられることによって、魅力的な現代アートに変わっていた。拓本の魅力を知ることによって、私は次第に肉筆にも興味をもつようになった。そして、書の世界へ入っていった。

「道」は、私にとって、書の原点だったのである。

- Category :

- 書道

- 過去記事ランダム紹介