本名漸。1912年、比田井天来、小琴の二男として生れる。

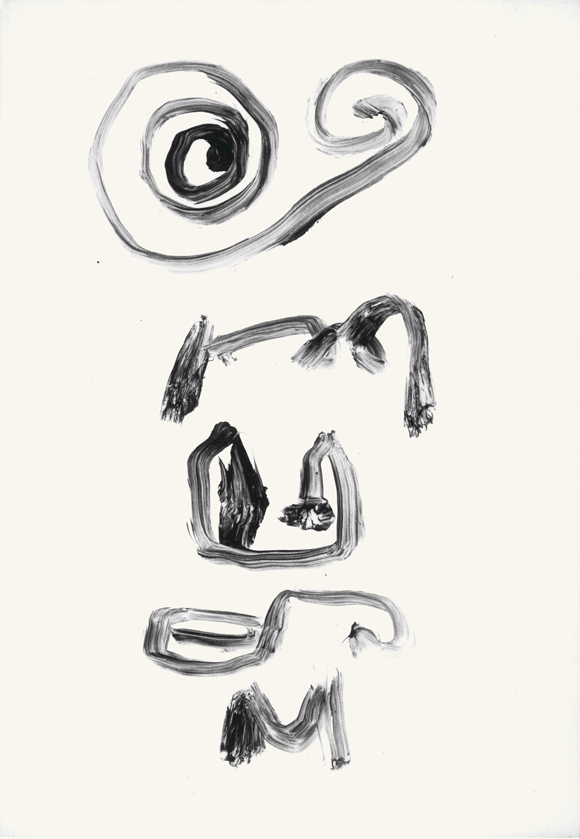

天来歿後は書道研究機関「書学院」を継承して数千冊に及ぶ貴重な碑帖の管理にあたり、同時に書学院出版部を再開して良書の出版と啓蒙に努める。1945年、史上初の前衛書「電のヴァリエーション」を書き翌年発表し、書壇に衝撃をあたえる。

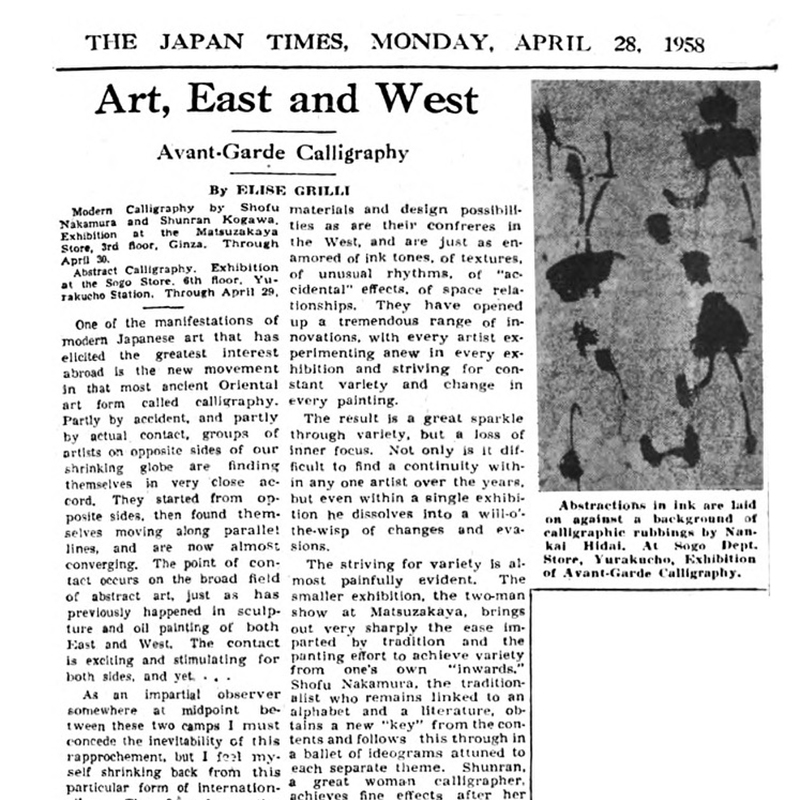

東京、ニューヨークなどで個展14回。現代美術展等に招待出品、ニューヨーク近代美術館(MoMA)など著名コレクターが作品買上げ。

またプリンストン、コロンビア大学等約20の大学で書道史を講演する。

1999年10月15日永眠、享年87。

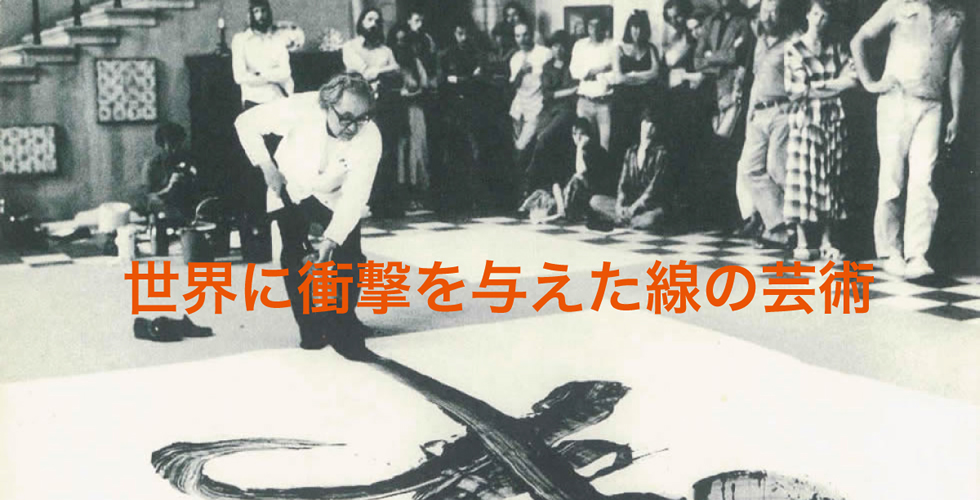

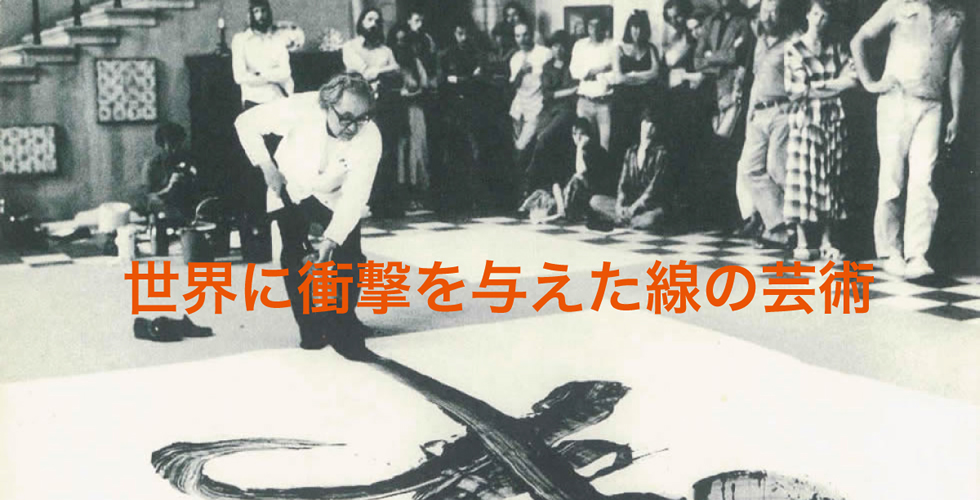

第二次世界大戦の敗戦後の日本で、書家の比田井南谷(1912-1999)は、書道史上初の「文字を書かない書」を生み出しました。南谷は、書の芸術性がその文学的な内容から独立しており、書の真の本質がその線の豊かな表現力にあるという信念を持ち続けました。彼は、生涯を通じて孤立して実験に挑戦し続け、その実験が作品を絶え間ない変容へと導きました。本書では、「線の芸術家」と呼ばれる南谷の実験の軌跡をたどるとともに、多くの作品の画像や未発表資料、および英文による要約や詳細な年表を付しています。