2023年1月27日、√k contemporary での「Hidai Nankoku」展にエリーゼ・グリリさんのご子息ピーター・グリリさんから、エリーゼのジャパン・タイムズの批評記事のコピーがメールで送られてきました […]

ピーター・グリリさんは、南谷が1959年に初めて渡米する際に、大きな貢献をいただいたジャパンタイムズの美術担当記者のエリーゼ・グリリさんのご長男です。今回、 √k Contemporary での「HIDAI NANKO […]

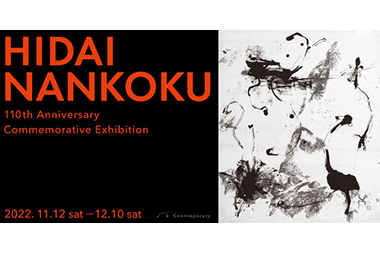

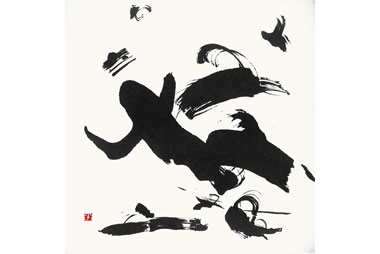

2022年は、書家、比田井南谷の生誕110年に当たる。南谷は、両親とも書家という「書の家」に生まれ、「書の古典」に囲まれ、「書」の環境の中で育った。そして、敗戦後の日本において、「書」の存在意義に煩悶し、書の芸術性の探 […]

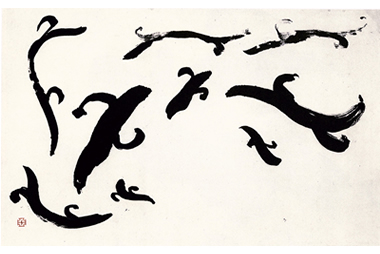

→IE(インターネットエクスプローラ)でご覧の方はこちらのページへ 2.南谷の「心線作品」 1934(昭和9)年、南谷は東京高等工芸学校印刷工芸科を卒業して、参謀本部陸地測量部(戦後は国土地理院)に勤務していた。翌年、 […]

西洋絵画史上、最初の抽象画は1910年にカンディンスキーが描いた水彩画(現在の研究では1913年作とされる)である。50×65㎝の画面に、なぐり書きのような線と色斑(カラー・パッチ)が無造作に描かれているもので、それが何 […]

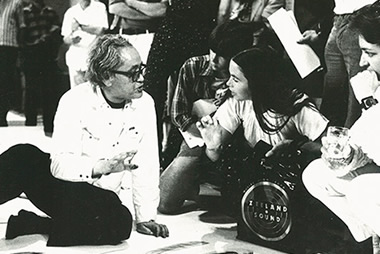

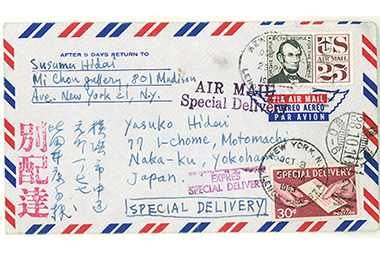

1965年5月1日のニューヨークでの、アレシンスキー、ティン、ゾンダーボルグらとの大筆のパーフォーマンスの直後、急遽、南谷はヨーロッパに向かった(5月5日)。南谷は1月のミーチュー画廊での個展終了後、ヨーロッパでの書活動 […]

1964年、南谷は久しぶりに横浜の自宅でゆっくりと正月を迎えた。1959年の末から1963年にかけて南谷の2回の渡米中に、妻小葩は「天来記念前衛書展」の開催を切り盛りしていた。南谷は、小葩が多忙の中で作品制作を続けていることを心配して、小葩が創作活動に専念できる場を作るように助言した。

1963年3月に、ミーチュウ画廊から多くの市民が南谷の新作を見たがっているとの書簡が届き、南谷はますます再渡米の意志を強めていった。 1963年9月下旬、南谷は意を決し、ミーチュウ画廊での2回目の個展のため、ニューヨークへ飛び立った。サン・フランシスコを経由して、ニューヨークへは9月25日に到着。

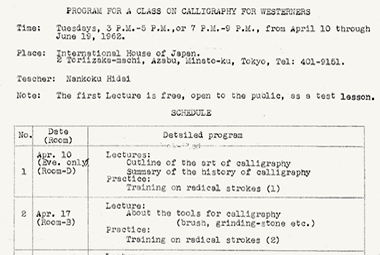

「vol.17 ニューヨーク ニューヨーク1」掲載のスケジュール表は、もともとは英語で書かれていたものを、今回の掲載にあたり翻訳したものである。 ここに原文を紹介し補足とする。 PROGRAM FOR A CLASS O […]

南谷は1959年11月末から、初めての海外としてアメリカ合衆国に渡った。この渡米は1961年4月まで、1年5か月に及んだ。さらに、滞在を予定していたが、妻小葩の病気により、急遽帰国した。 インテルメッツォ(間奏曲) 前衛 […]

南谷オフィシャル・サイト(HP)のトップページを飾る写真は、1979年6月23日オランダのミデルブルフMiddelburg(ミッテルバーグ)で行われた南谷の大筆によるパフォーマンスの写真である。この時、南谷は67歳。オラ […]

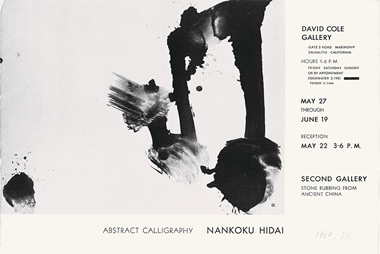

個展へ向けて 南谷のこの渡米のもう一つの目的は、自分の抽象芸術としての書が、欧米人にエキゾティックな興味から受容されるというのでなく、グローバルな線芸術として位置づけされ得るか否かを問うことであった。そのため、渡米当初よ […]

南谷アメリカへ行く 南谷の第1回目の渡米は、1959(昭和34)年11月26日から1961(昭和36)年4月までの1年5か月にわたっている。日本で知己を得たアメリカの芸術家、オハンロン夫妻の紹介で、サンフランシスコのルド […]

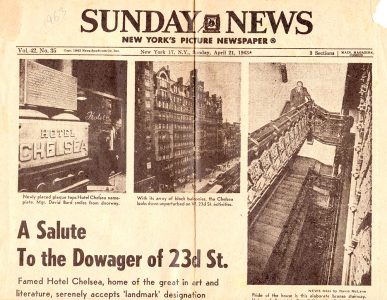

1977(昭和52)年12月中旬から、比田井南谷は9回目の渡米をしている。バークレーのカリフォルニア大学東亜図書館所蔵の約1000種の古碑帖拓本(旧三井文庫所蔵)の調査のためであった。同行したのは、長男の比田井健(ホテル […]

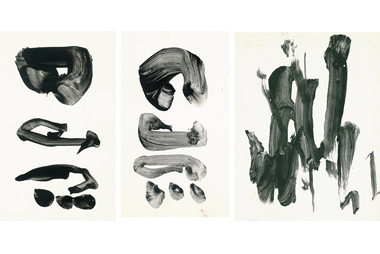

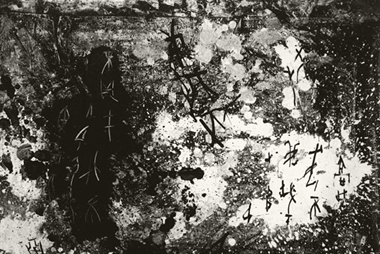

南谷は、「書の芸術的本質は鍛錬された線による表現にあり、用材は単なる媒体にすぎない」との信念で、1955(昭和30)年から、様々な用材(マチエール)を媒体にした書作品を追求した。キャンバスに油絵具を用いたり、ファイバー・ […]

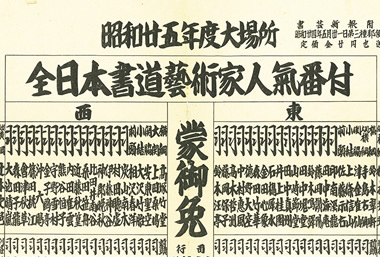

1949(昭和24)年、敗戦後の混乱から生存に必死の国民の間で、娯楽として、また生きる活力として人気を博したのは、大相撲であった。占領下日本(Occupied Japan)で、新聞・ラジオ・雑誌・出版等のGHQ(Gene […]

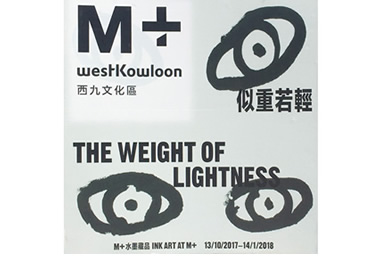

建設途中の「M+ 美術館」 香港政府は九龍西区 62,000㎡(約東京ドーム1.5個分)の海沿いスペースに、20世紀と21世紀の現代アート、デザイン、建築を香港、中国、アジアから国際社会に発信する新しい美術館、M+を現在 […]

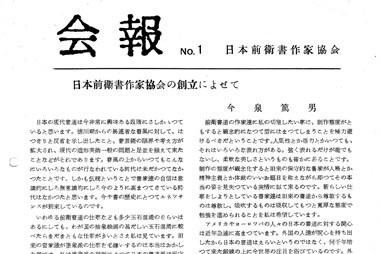

昭和32年8月10日、東京都美術館仮講堂で出席者約70名、井上有一の司会で「日本前衛書作家協会」の創立総会が開催された。午後2時より萩原冬珉の開会の辞、比田井南谷の経過報告、議長岡部蒼風・武士桑風によって、議事に入った。 […]

1945(昭和20)年8月15日、日本は長く続いた悲惨な戦争に敗れ、混乱と先の見えない不安に包まれていた。その中で伝統的な価値や思想の桎梏から解放され、自由を求め新たな活動も芽生えていた。 書においても、因習に捉われた保 […]

実存主義 しかし、「実存」という思想が一躍、世界中に流布し、若者たちに強烈に訴えかける力となったのは、ジャン=ポール・サルトル(1905〜1980年)の登場である。サルトルはフッサールの現象学とハイデッガー哲学を学び、1 […]

1957(昭和32)年の「Mé」というパンフレットに、南谷の「前衛書」についての姿勢を明快に表す文書が掲載されている。3000年以上の伝統を持つ書の特質を整理しながら、敗戦後に前衛書道が誕生してくる必然性を論じた文章であ […]

1963年11月22日(金)、その時、51歳の比田井南谷はニューヨークにいた。1963年秋、南谷はニューヨークのミーチュー画廊での2回目の個展のため再渡米していた。

12月4日(日)まで、長野県佐久市立近代美術館で「比田井天来・小琴顕彰 佐久全国臨書展」が開催された(今年で第5回を数え、応募作品も昨年より増加し、また、臨書作品の領域も広がり、小学生から一般の部まで、ますます全国規模の […]

1965年1月、ニューヨークのミー・チュー画廊での個展に際して、ニューヨーク・タイムズ一面に、エリーゼ・グリリによる紹介記事が掲載され、大きな反響を呼びました。その記事の日本語訳を紹介します。