南谷の軌跡 1 古へ還れ

2022年3月23日

南谷の軌跡 1 古へ還れ

2022年3月23日

「絵のように美しい」ということばがあるように、絵画は美しいもの、心癒されるものであってほしいと、多くの人は願っているかもしれません。

イタリア・ルネサンスにおける美しい人体と遠近法による明晰な空間意識、ミレーやクールベの写実的な風景画、あるいは印象派のきらめく光はとても魅惑的です。

しかし、現代の芸術は、そんな期待に応えてはくれません。

不安定な構図、現実にはありえない風景、歪んだ顔。

そして、何が描いてあるかわからない「抽象絵画」。

歴史の中で、絵画は神話や物語、風景や人物を描いてきました。

しかし19世紀になると、対象の描き方が変化します。

自然の美しい光を色のきらめきだけで描く印象派、逆に主観的な感情表現のために対象を歪める表現主義、対象を単純な矩形にに還元するキュビスムなどがあらわれます。

そして20世紀初頭、複数の芸術家たちによって、対象を描かない「抽象絵画」が生まれました。

抽象絵画を最初に描いたのは、ロシアで生まれ育ち、ドイツ、第二次大戦後はフランスで活動したワシリー・カンディンスキーだとされています。

彼が最大のテーマとして描き続けたのは黙示録の世界です。

「即興28」(1911-12年)は、色が散乱しただけのように見えますが、実は荒れ狂う海原、海を渡るボート、火を吹く大砲、丘の上に斜めに建つ教会など、世界の終末を意味するさまざまのモチーフが描かれています。

これらのモチーフはさらに具象的な形を失ってゆき、第一次世界大戦が勃発する前年、1913 年に描かれた、縦2メートル横3メートルの「コンポジション7」(1913年)は、カンディンスキーの熱い抽象の時代の最後の大作ですが、ここには壮大な交響曲にも似た、激しく揺れ動く混沌とした世界が描き出されています。

彼が描きたかったのは、目に見える風景ではありません。

その背後にある精神的な世界を描くために、具象的な形は不要、否、邪魔なものだったのです。

絵画は、「自然」への直接的な依存から、やっと今解放されはじめたのだ。

(『カンディンスキー抽象芸術論(芸術における精神的なもの)』 西田秀穂訳 美術出版社)

カンディンスキーと並んで取り上げられる最初期の抽象画家がピート・モンドリアンです。

オランダに生まれ、フランスとオランダで活動しました。

赤・青・黄の基本色で厳格に構成された「コンポジション」が、彼の考えを典型的にあらわしています。

彼はカンディンスキーのような、特別なテーマをも否定しました。

モンドリアンは、移り変わる不安定な自然ではなく、絶対的な形態を求めました。

それが「純粋造形芸術」です。

われわれは、まず《自然主義的概念》と描写的または文学的志向とに注目する。

これらはともに純粋な抽象芸術にとっては危険そのものなのである。

(「造形芸術と純粋造形芸術」『自然から抽象へ=モンドリアン論集』赤根和生訳 美術出版社)

芸術は自然の外観ではなく、自然が実際にそうであるというその実在(リアリティ)を追求しなくてはならない。

(「実在の真のヴィジョンをめざして」同上)

ほかにもフランスではロベール・ドローネーやフランティセック・クプカ、ロシアではカジミール・マレーヴィチなどが、それぞれ独創的な抽象絵画を描きました。

二十世紀初頭のヨーロッパで起こった「抽象絵画ー対象を描かない絵画」。

三十年後、日本の書の世界で、「前衛書ー文字を書かない書」が誕生しました。

抽象絵画は第一次世界大戦直前の不穏な空気の中で生まれましたが、前衛書道が生まれたのは第二次世界大戦の敗戦のショックの中でした。

南谷が「私が電のヴァリエーションを書いた時、カンディンスキーを知らなかった」と述懐しているように、前衛書の誕生に、西欧の抽象絵画からの影響はありません。

比田井南谷の前衛書の始まりは古代文字でした。

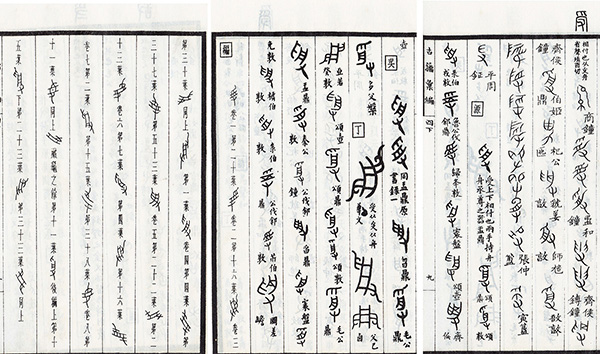

父、天来の「行き詰まったら古(いにしえ)に還(かえ)れということばに導かれるように手にとったのは「古籀彙編」です。

その中の「電」の字形が異様に眼を引き、これを展開させて書いたのが「電のヴァリエーション」(千葉市美術館蔵)でした。

「古籀彙編」はその後も、比田井南谷の挑戦に示唆を与え続けました。

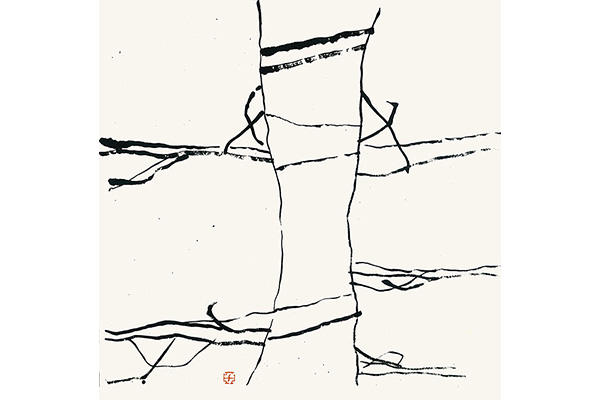

1953年に書かれた「作品13-1」(京都国立近代美術館蔵)には、「受による」という副題がついています。

イメージを生み出したのは「古籀彙編」の「受」。

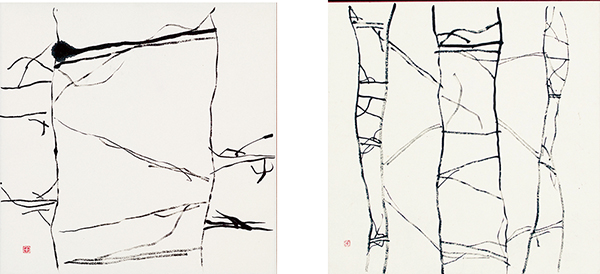

この「受」から、さらにヴァリエーションが生まれます。

左は「13-B」、右は「13-C」。

「古籀彙編」をヒントにして、さらに多彩な作品が生まれました。

左上は作品5【成による構成】(1947年)、その右は作品6【鼎と彝】(1947年)、左下は作品第7【鳥と弓】(1949年)、右下は作品12-A(1953年)。

「古籀彙編」画像つきの詳細記事はこちら。

南谷はなぜ古籀彙編の字形をそのまま書かず、変形したのでしょうか。

南谷のこれらの作品を伝統的な「書」、すなわち文字作品として捉えるならば、明らかに「誤字」が書かれています。

しかし、これらが「誤字」であるかどうかと考える意識は、作品の美しさを鑑賞することに逆行するものではないでしょうか。

さらに言えば、作品を「読もう」とする意識は、純粋な鑑賞とは異なったものではないでしょうか。

書のすばらしさだけを味わってほしい。

それが南谷の願いだったのだと、私は考えています。

そしてこの後も、南谷はさまざまの試みを続けましたが、「文字を書かない書」は、伝統的な書の分野を中心とした人々から、非難を受け続けました。

新しい芸術のすべてがそうであったように。

エーレンドルフ

貴方が最初の抽象芸術作品を作られたとき、世間の反響はどうでしたか?

カンディンスキー

私は当時は全く孤立しました。私の絵画はごうごうたる非難をうけたのです。

私が耳にした誹謗の言葉は、実にとてつもないものでした。

《能なしのいかさま師》というのが、その中でも、もっともお気に入りの言葉でした。

(「エーレンドルフのカンディンスキー会見記」『芸術と芸術家』西田秀穂・西村規久夫訳 美術出版社)