天来の会書展と一本会とっくり

2019年2月27日

天来の会書展と一本会とっくり

2019年2月27日

東京銀座画廊で開催中の「比田井天来没後80年記念・天来の会書展」。

記録のためと、会場にいらっしゃれない方のために、比田井天来・小琴の作品と、直門である書学院同人の作品18点、出品作品380点すべてをウェブで公開しました。

ところがところが、これに入っていない作品があります。というのは、会場に入る手前にある、ガラスのショーケース。このことをすっかり忘れていたのです(というか気づかなかった)。

気づいたのは10日ほど前のこと。あれ? ここどーすんの?

こんなふうにしてみました。

左上は、比田井天来最晩年に書いた絹の大判色紙、右は小琴のかな作品。

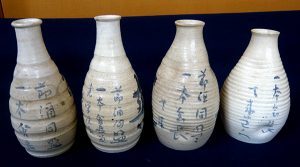

下にあるのは天来が文字を書いた「一本会とっくり」です。

とっくりはこんな感じで5本残っています。

一番右のとっくりには「一本会長 天来道人」。次のには、な、なんと「節酒同盟一本会長 天来」。とっくりなのに「節酒」? って思いますよね。

このとっくりについては、金子鷗亭先生や手島右卿先生のお話が残っています。

月に一回、日曜日のお稽古の後、すぐに帰宅しないで残っているお弟子さんたちにお膳が出たそうです。(ちなみに月謝は無料でした)。そこにはもちろんお酒もついていたので、お酒を飲んで活発な議論が沸き起こり、天来はそれをだまって聞いていたそうです。

お弟子さんたちは、上田桑鳩先生は30歳代、ほかの先生たちは20歳代の若さですから、お酒もさぞ進んだことでしょう。

そこで考えたのが「一本会」。お酒は一人一本にすべし! ただ、大きさは決めませんでした。手島先生なんか、こうおっしゃっています。「バケツだって一杯!」

なんだか、楽しそうな当時の様子が目に浮かんできます。

会場の様子です。比田井天来と小琴の作品を中心に、直弟子である書学院同人の方々の作品が並びます。

漢字作品が展示された壁面。

こちらは前衛書です。

戦後の新しい書表現である「近代詩文書」「前衛書」「少字数書」はすべて天来門下から生まれましたので、今回の展示はとても多彩です。右の壁面は「かな」、正面は「詩文書」、左には「少字数書」、そして「前衛書」。

作品の表現は多彩ですが、同じ壁面にかかっていても違和感がないんです。全体が調和しています。「すべての古典名品を学べ」と説いた天来の教えに従って、臨書をし、鍛えられた線質による作品ばかりなのです。

さすが!

最後に、25日の夕方開催された出品者の懇親会の模様をお伝えしましょう。

「開会のことば」は奎星会会長の中原志軒先生。右に私がいるのは司会をしたからです。手島泰六先生もかけつけてくださいました(左端)。

主催者あいさつは、創玄書道会会長の石飛博光先生。なんだか楽しそう。

ご来賓を代表して、書道芸術院理事長の辻元大雲先生。

五島美術館副館長の名児耶明先生。「こんなに大勢の前だなんて聞いてないよ」と怒られちゃいました。

天来自然公園を管理してくださっている「NPO法人未来工房もちづき」の理事長、吉川徹さん。右端は公園部会長の上野昭久さん。

新幹線でかけつけてくださいました。

乾杯の音頭はフランス文学者の吉田加南子先生。詩人でもある加南子先生は、ことばを表現するという観点から、書に大きな興味をお持ちです。

そして、乾杯の後はすごく賑やか(過ぎる)で、私がいくら大声を出しても、だーれも聞いてくれませんでした。

ああん、盛り上がりすぎですってば!

今回の展覧会のための世話人の先生方です。左から石飛博光先生、石原太流先生、高橋蒼石先生、中原志軒先生、山中翠谷先生。

最長老、表立雲先生はご欠席でした。3月2日と3日にはおいでになる予定です。

思えば最初の会議をしたのは、足掛け三年前。たくさんの展覧会があるので、出品者を集めるのは難しいだろう。というところから始まり、10回以上の会議を重ね、予想をはるかに上回る規模の展覧会になりました。

先生方、ほんとうにありがとうございました。