みやと探す・作品に書きたい四季の言葉

連載

「泉鏡花集」を開くみや

1 月見る月

19.9.16(東京都清瀬市)

夏に蓄えられた地上の熱が冷め、夜の空気が澄んでくるように感じられる頃、一年でいちばん美しい月とされるのが、仲秋すなわち陰暦の秋三ヶ月(七・八・九月)の中(仲)の月、八月の満月です。誰が詠んだか知らないけれど、誰もが皆知っている(かな)、この月光の時期におなじみの歌に、

月月に月見る月は多けれど 月見る月はこの月の月

などとあります。歌中の「月」にmoonとmonthとがあることを読み分けてようやく意味が通るお遊びの歌です。末句はやや分かりにくいのですが、理屈を通すならば「この月」が至上とされる陰暦の八月の満月、最後の「月」が陰暦の八月を指すことになりましょう。もとは宮中の女官に伝わってきた歌だと言いますが、用いられている「月」がちょうど8回というのも八月を暗示して気が利いています。

陰暦8月15日を現行暦で見ると、今年は9月25日がその日にあたります。よく晴れた、澄んだ空に懸かる満月は、驚くほど明るく見えるものです。よいお天気であることを祈りましょう。

とても大きな月だから

海の魚は ねられない

青いひかりの ものかげで

はぜとこがにが

じゃんけんぽん。

「とても大きな月だから」より第1連 茶木滋

19.9.16(東京都清瀬市)

月の詩文はまことに豊富ですから、このたびは仲秋名月にちなんで、月の中でも秋の明るい月、十五夜の月を中心に御紹介します。

2 もの思ふとしもなけれども

古代、人々は空の月の満ち欠けを追って日が経つのを数え、欠けては満ちることを繰り返す月の営みに死と再生のイメージを重ねました。最も大きく見やすい満月の時にその面(おもて)を凝視すれば、そこには何でしょう、陰影があり、あるいはウサギが、カニが、また天秤やなにがしか道具を持った人が住むらしいと見たりしました。美しい桂の木が生えているという中国発祥の伝説は平安時代にはすっかり日本の伝承にもなっています。月は誰にも親しい顔なじみなのでした。

手には取れないけれど空には確かにあり、歩けばついて来てくれる。身近にして神秘の月に対する時、人はいつも本当のひとりになるのです。遠く離れた故郷や恋しい人を懐かしんだり、過去や未来を思いやったり、あるいは、この世のことでない不思議な世界に思いを馳せたりと、月光のもとでは無限に心が放たれるのは、思えば不思議なことです。この世の誰を相手にこれだけの思いを虚心に分かち合えるでしょう。

月と人との関わりを詠んだもので好きな歌に、平安中期の後中書王具平親王(のちのちゅうしょおう・ともひらしんのう)のこのような御歌があります。

世に経[ふ]ればもの思ふとしもなけれども 月に幾たびながめしつらん

(この世にあればかならず憂愁に苦しむものとも決まったわけではない

けれど、さやかな光に心奪われて、いくたびこうして月をながめたこ

とだろう) 『和漢朗詠集』260

月光の中にただ放心する姿が目に浮かびます。具平親王(964〜1009)は村上天皇の第七皇子。信仰心にあつかったという伝えはここに見る月を仰ぐ姿によく重なります。当時の歴史を語る『栄花物語』に人柄が讃えられ、説話作品などでも、和漢の学識に長け、書や管弦、陰陽、医術にも通じた博学多才の人として知られます。月の顔を眺めてもの思いにふけるというのは、平安時代のこの頃には既に確立された文学のテーマでした。和歌では「ながめ」という言葉が、遠い月にじっと目を注いで長い時間を過ごすという表層の動作と、そのような状態で長々もの思いにふけるという内面の情動と、二つの意味の掛詞に習慣的に使われました。この歌ではそれを踏まえて、もの思いにふけるからではなくても、月の光に心を奪われて思わず月を眺めて時を過ごしてしまう、こんなことが今までもどれほど多くあったことだろうと、照り満ちる清らかな光の美しさを讃えているのです。

しかし、月を思索の友とするのは、おそらく文学の歴史を遙かにさかのぼる人類のならわしでしたでしょう。

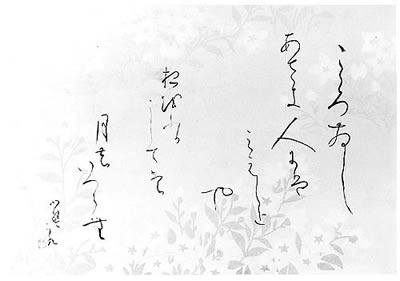

[釈文]こゝろざし

あさき人には

みえじとや

夜をふかしてぞ

のいづらむ

小琴かく

註:比田井小琴書 歌は阪正臣作

3 回想浄化

月のあかき見るばかり、ものの遠く思ひやられて、過ぎにしことの憂かり

しも、うれしかりしも、をかしとおぼえしも、ただ今のやうにおぼゆるをり

やはある。 (月の明るいのを見る時くらい、ものがはるばると思いやられ

て、過ぎてしまったことのつらかったことも、うれしかったことも、ちょっ

と面白いと思ったことなども、たった今のことのように感じられる時があろ

うか。) 『枕草子』292段

清少納言の宮中生活は二十代の後半からの約7年であったと考えられます。その宮中生活を記した『枕草子』には筆者の鋭い観察眼と鋭敏な感性とが遺憾なく発揮され、簡潔な文体と相俟って智的な明るさが横溢しています。この作品の印象から、清少納言の宮仕えは実に華々しいものであったような印象を受けますが、実際の歴史に照らせば、清少納言が出仕してわずか2,3年後には主人である一条天皇中宮定子の父 関白道隆が病死し、繁栄の頂点にあった一族の運命は暗転します。政権を狙っていた道隆の有能な弟、あの藤原道長を前に、関白道隆の順当な後継者と見られていた定子の兄弟は次々失脚し、悲しみのうちに母貴子までが亡くなります。政争と言うにも及ばないほどあっけなく、わずか一年ほどの間に定子の生家 中関白家は権力を奪われ、一の后(きさき)である中宮を支える力を失いました。道長に圧迫されながら、天皇の愛情だけが頼りの中宮定子の苦しい日々は続きました。そして、24才の若さで定子中宮が薨去して、清少納言は宮中を去るのです。『枕草子』の7年は、実はその大部分が主家の無惨な衰亡の時期に重なります。しかし清少納言は悲惨を一切書きませんでした。敬愛して止まない定子中宮は『枕草子』にいつも生き生きと美しく、一点の翳りもありません。

『枕草子』は異文の多い作品です。今見られる形が完成した本来の姿なのか、ほかに散逸した部分がどれほどあるのか、ないのか、分かりにくい作品です。成立の過程もたどりにくいのですが、普通に考えて、『枕草子』の約三分の一の分量を占める回想的章段と呼ばれる部分は、後から「回想」して書かれたものです。主家の衰亡の最中に、あるいは滅亡し終え、定子も世を去った後に。それを思う時、『枕草子』に見る月光の述懐には、ここにある言葉以上の感慨を覚えます。「過ぎにしことの憂かりしも、うれしかりしも、をかしとおぼえしも」その具体的な内容に、含まれていないはずのない主家の思い出。清くおごそかな月の光はそれをただ今のことのように蘇(よみがえ)らせますが、不思議にここにも悲惨はないのです。

ごく身近にいて、実情を知り尽くしながら、毅然として事柄を選び、筆を控えた清少納言という人の品性によって、不遇の中宮定子は王朝の宝石のような存在となって永遠に残ることとなりました。

(参考:連載「たびかがみ」第19回の松籟帖8「月光の下」)

【文例】

[漢詩]

・八月十五日夜、禁中独直、対月憶元九 中唐 白居易

銀台金闕夕沈沈

独宿相思在翰林

三五夜中新月色

二千里外故人心

渚宮東面煙波冷

浴殿西頭鐘漏深

猶恐清光不同見

江陵卑湿足秋陰

銀台[ぎんだい]金闕[きんけつ]

夕沈沈[ゆふべちんちん]

独[ひと]り宿[とのゐ]し相[あひ]思ひて

翰林[かんりん]に在り

三五夜中[さんごやちゆう]新月[しんげつ]の色[いろ]

二千里外[にせんりがい]故人[こじん]の心

渚宮[しよきゆう]の東面[とうめん]は

煙波[えんぱ]冷ややかに

浴殿[よくでん]の西頭[せいとう]は

鐘漏[しようろう]深し

猶[な]ほ恐る清光[せいくわう]

同じくは見ざらんことを

江陵[かうりよう]は卑湿[ひしつ]にして

秋陰[しういん]足る

◎第3.4句「三五夜中新月色 二千里外故人心」『和漢朗詠集』242

・月影満秋池詩 菅原淳茂

碧浪金波三五初

秋風計会似空虚

碧浪[へきらう]金波[きんぱ]は

三五[さんご]の初[はじめ]

秋風計会[けいくわい]して空虚[くうきよ]に似たり

◎この二句『和漢朗詠集』245

自疑荷葉凝霜早

人道蘆花過雨餘

自[みづか]ら疑[うたが]ふ荷葉[かえふ]は

霜[しも)]を凝[こ]らして早きことを、

人は道[い]ふ蘆花[ろくわ]の

雨を過ごして余れるかと

◎この二句『和漢朗詠集』246

岸白還迷松上鶴

潭融可算藻中魚

岸白くしては還[かへ]りて迷[まど]ひぬ

松上[しようじやう]の鶴

潭[ふち]融[とほ]りては算[かぞ]へつべし

藻中[さうちう]の魚[うを]

◎この二句『和漢朗詠集』247

瑶池便是尋常号

此夜清光玉不如

瑶池[えうち]はすなはちこれ

尋常[よのつね]の号[な]

此夜[こよひ]の清光[せいくわう]は

玉[たま]も如[し]かじ

◎この二句『和漢朗詠集』248

・月 宇野南邨(文化10〜慶応2)

中天懸玉鏡 百里見毫芒

萬水各分影 衆星皆滅光

江山無変革 人世有興亡

対月思千古 愈添感慨長

中天[ちゆうてん]玉鏡[ぎよくきよう]を懸け、

百里毫芒[がうばう]を見る。

萬水[ばんすい]各[おのお]の影を分かち、

衆星皆[み]な光を滅す。

江山[かうざん]は変革無きも、

人世[じんせい]は興亡有り。

月に対して千古[せんこ]思ひ、

愈[いよい]よ感慨の長きを添ふ。

[和歌]

・白雲に羽うちかはしとぶ雁の

かずさへ見ゆる秋の夜の月

『古今和歌集』191 詠み人知らず

・月夜よし夜よしと人に告げやれば

来[こ]てふに似たり 待たずしもあらず

『古今和歌集』692 詠み人知らず

・世に経[ふ]ればもの思ふとしもなけれども

月に幾たびながめしつらむ

『和漢朗詠集』260 具平親王

・恋しきは同じ心にあらずとも

今宵の月を君見ざらめや

『三十六人撰』99 源信明

・見るほどぞしばしなぐさむ

めぐり会はむ月の都は遙かなれども

『源氏物語』須磨(光源氏)

・月影のいたらぬ里はなけれども

眺むる人の心にぞ澄む

法然◎『観無量寿経』の一節「光明遍照 十方世界 念仏衆生

摂取不捨」の和歌訳として詠まれた。現在浄土宗宗歌。

・いつしかと月待つほどの池水に

まづすむものは心なりけり

『琴後集』(文化10年)村田春海

・世のことはあかぬならひの埴生[はにふ]にも

みちたらはせる秋の夜の月

『琴後集』(文化10年)村田春海

・こゝろざしあさき人にはみえじとや

夜をふかしてぞ月のいづらむ

『三拙集』阪正臣

・ 道のべの家はおほかたとざしけり

ゆきみかへりみ月をみしまに

『三拙集』阪正臣

・うき雲の晴るればはれてみ空ゆく

月にしたがふわが心かな

『をごとのちり』比田井小琴

・客人[まれびと]をいざといざなふ庭[には]の面[おも]に

玉しくばかり月はてらせり

『をごとのちり』比田井小琴

[散文]

・月のいとあかきに、川を渡れば、牛のあゆむままに、水晶[すいさう]

などのわれたるやうに、水の散りたるこそをかしけれ。

( 明るい月の光の中を、川を渡ると、牛車を引く牛の歩みにつれて、

まるで水晶などが割れ砕けているように、きらきら水滴が散るのは、

実にすてき。)『枕草子』232段

・ 月のいと明[あ]かき面[おもて]にうすき雲、あはれなり。

『枕草子』255段「雲は」

・ 月のあかき見るばかり、ものの遠く思ひやられて、過ぎにしことの

憂かりしも、うれしかりしも、をかしとおぼえしも、ただ今のやうに

おぼゆるをりやはある。

( 月の明るいのを見る時くらい、ものがはるばると思いやられて、

過ぎてしまったことのつらかったことも、うれしかったことも、

ちょっと面白いと思ったことなども、たった今のことのように感じ

られる時があろうか。)『枕草子』292段

・ 今宵[こよひ]の月を見ぬ里もありけり。

( こんな美しい今宵の月を見ないでいる人も世の中にはあったのだ

なあ。あきれるばかりだ。)『源氏物語』横笛

・ かかる夜の月に、心やすく夢見る人はあるものか。

( こんな月の夜にのんきに夢を見ている〈無風流にも寝てしまう〉人

があるものか!見ないで寝るには惜しいすばらしい月夜です。)

『源氏物語』横笛

・ A CHILDREN'S SONG

お月様でいっぱいで

お月様の光でいっぱいで

それはそれはいっぱいで・・・・・・

『一千一秒物語』稲垣足穂

◎表記は新潮文庫版(昭和44年発行)の通り。

・月光鬼語

真夜中頃に眼をさますと 裏庭にあたって只ならぬ人の声

「しからば拙者がたんだひとうち

「種が島にては近隣をおどろかすおそれあれば何卒[なにとぞ]

これなる名弓[めいきゅう]にて

「いかにもさよう心得てござる

「それ 御油断めさるな

「委細承知――

ビュン! 弦[つる]を離れた矢の行方[ゆくえ]?

キャッ! 中ぞらで悲鳴がすると 温室のガラス屋根へ真二ッに

割れたお月様が墜ちたけはい ハッと思って雨戸をけって庭へ飛び

降りたが 何事もない 真昼のような月夜だった

『一千一秒物語』稲垣足穂

◎表記は新潮文庫版(昭和44年発行)の通り。

・なげいて帰った者

ゆうべ枕べにたれかがやってきて しきりに何やら云ったけれど

何をいっているのかちっともわからないのでだまっていたら

それはたいそう嘆いて帰って行ったが いま思い出してみると

どうやら昨夜の月夜にミルク色にかすんでいた空から降りてきた

お月様らしかった

『一千一秒物語』稲垣足穂

◎表記は新潮文庫版(昭和44年発行)の通り。

[近現代詩・訳詞]

・月光(全12連のうち第4連まで) ジュル・ラフォルグ

『牧羊神』上田敏

とてもあの星には住まへないと思ふと、

まるで鳩尾[みづおち]でも、どやされたやうだ。

ああ月は美しいな、あのしんとした中空を

夏八月の良夜に乗つきつて。

帆柱なんぞはうつちやつて、ふらりふらりと

転[こ]けてゆく、雲のまつ黒けの崖下を。

ああ往つてみたいな、無闇に往つてみたいな、

尊いあすこの水盤へ乗つてみたなら嘸[さぞ]よからう。

・ 書物 西条八十

月の夜は

大きな書物、

ひらきゆく

ましろき頁[ぺいじ]

人、車、

橋の柳は

美しくならべる活字。

樹[こ]がくれの

夜[よる]の小鳥は、

ちりぼひて

黒きふり仮名。

しらじらと

ひとりし繰れば、

懐かしく、うれしく、

悲し。

月の夜は

やさしき詩集、

夢のみをかたれる詩集。

・ 「月」より抜粋 野口米次郎『表象抒情詩』

私は夕方独り野原や樹木の間を散歩して月と隠坊[かく

れんぼう]をすることがある……私は月が私の後にゐるだ

らうと思ふと、月は前から私を驚かせる。私が樹木の間に

月を求めると、月は私の足下を流れる水泡の間から笑つて

ゐる。

私は逃げたいと思いながら逃げることが出来ない地上の

苦痛から自己を解放する秘密を、どうか月から学びたいと

思つてゐる。ああ、月は神秘だ、不思議な人格だ……月位

[くらい]、自分独りの路を勝手自在に歩いてゆくものは、

自然の現象中二つとあるまい。

◎表記は『日本の詩歌12』(中公文庫、昭和56年版)の通り。

・ 水辺月夜の歌 佐藤春夫『殉情詩集』

せつなき恋をするゆゑに

月かげさむく身にぞ沁む。

もののあはれを知るゆゑに

水のひかりぞなげかるる。

身をうたかたとおもふとも

うたかたならじわが思ひ。

げにいやしかるわれながら

うれひは清し、君ゆゑに。

かげ 北原白秋『海豹と雲』

からまつに

からまつのかげうつりたり。

月の夜ならし。

・月から見た地球 北原白秋『童話の月』

月から見た地球は、円[まど]かな、

紫の光であった、

深いにほひの。

私は立つてゐた、海の渚に。

地球こそは夜空に

をさなかつた、生まれたばかりで。

大きく、のぼつてゐた、地球は。

その肩に空気が燃えた。

雲が別れた。

潮鳴りを、わたしは、草木と

火を噴く山の地動を聴いた。

人の呼吸を。

わたしは夢見てゐたのか、

紫のその光を、

わが東に。

いや、すでに知つてゐたのだ。地球人が

早くも神を求めてゐたのを、また創つてゐたのを。

19.9.15(東京都清瀬市)

[唱歌・童謡]

・うさぎ 作詞者不詳(日本古謡)

うさぎ うさぎ

なに見てはねる

十五夜お月さま

見てはねる

『小学唱歌(二)』(明治25年)

・ 四季の月 唱歌第六十六

一 さきにほふ。やまのさくらの。

花のうへに。霞みていでし。

はるのよの月。

二 雨すぎし。庭の草葉の。

つゆのうへに。しばしはやどる。

夏の夜の月。

三 みるひとの。こゝろ/\に。

まかせおきて。高嶺にすめる。

あきのよの月。

四 水鳥の。声も身にしむ。

いけの面に。さながらこほる。

冬のよの月。

月の沙漠 加藤まさを

・月の沙漠を はるばると

旅の駱駝がゆきました

金と銀との鞍置いて

二つ並んでゆきました

金の鞍には銀の甕[かめ]

銀の鞍には金の甕[かめ]

二つの甕は それぞれに

紐で結んでありました

さきの鞍には王子様

あとの鞍にはお姫様

乗った二人は おそろいの

白い上着を着てました

曠[ひろ]い沙漠をひとすじに

二人はどこへゆくのでしょう

朧にけぶる月の夜を

対の駱駝はとぼとぼと

沙丘を越えて行きました

黙って越えて行きました

『少女倶楽部』(大正12年)

◎表記は『日本唱歌全集』(音楽之友社、2000年版)の通り。

・お月夜 北原白秋

トン、

トン、

トン、

あけてください。

どなたです。

わたしや木[き]の葉[は]よ。

トン、コロリ。

トン、

トン、

トン、

あけてください。

どなたです。

わたしや風です。

トン、コロリ。

トン、

トン、

トン、

あけてください。

どなたです。

月のかげです。

トン、コロリ。

「赤い鳥」(大正15年)

・ 月へゆく道 北原白秋

月へゆく道、

空の道。

ユウカリの木の

こずえから、

しろいお船の

マストから、

アンテナのさき、

夜露から、

月へゆく道、

光る道。

『赤い鳥』(昭和3年)

・ 月の中 佐藤義美

月の中には

菜の花が いっぱい、

菜の花、

菜の花。

月の中から

風はきいろい、

菜の花が

とんでくるから。

菜の花、

菜の花、

菜の花は つめたい、

月の中では。

『赤い鳥』(昭和3年)

・ とても大きな月だから 茶木滋

とても大きな月だから

海の魚は ねられない

青いひかりの ものかげで

はぜとこがにが

じゃんけんぽん。

とても大きな月だから

船の水夫は ねられない

とおい港で きいた歌

おもいだしては

うたってる。

とても大きな月だから

山の小鳥は ねられない

子ばとが三羽 巣のなかで

目ばかりぱちくり

させている。

とても大きな月だから

おへやのぼうやは ねられない

ひとりぼっちで とこのなか

お人形さんと

はなしてる。

『コドモノクニ』(昭和7年)