みやと探す・作品に書きたい四季の言葉

連載

「泉鏡花集」を開くみや

1 梅薫る頃

梅が香をさそひそめてや 大空の風の心も春になるらん

(梅の香りが混じりはじめて(地上のことが分かって)、高い天空の風の心も春になるのだろうか)木下幸文『亮々遺稿』(文化5年)

風に乗って芳しい花の香りがただよう季節になりました。暖かい冬を過ごして、今年は梅も早いようです。中国原産の梅が私たちの国に渡ってきたのは奈良時代のことです。可憐な花の姿、高貴な香り、そして隋・唐の文物への憧れの中、漢詩にさかんに歌われてきた梅にはなにがしかの高級感も付与されていました。梅の別名に「好文木」、また「一枝の春」「江南所無」などとあるのも漢籍由来の呼び名です。「好文木」は晋の武帝の故事に、帝が学問に親しめば開き、学問をやめると花が開かなかったことからそう呼ばれるようになったと言います。「一枝の春」「江南所無」などというややペダンティックな名前の出典は、どちらも南朝宋の詩人陸凱の作「范曄(はんえふ)に贈る」です。その一節「江南 有る所無し 聊[いささ]か贈る一枝[いつし]の春」として梅の枝を贈ったというところから来ています。こういったエピソードともども、梅は平城京の文人貴族にもてはやされました。日本人が舶来に弱いのは昔からのことなのです。渡来して以来平安時代の初めまで、梅は春を代表する花の中の花でした。

2 花の神髄

平安時代になって桜にその位置を取って代わられてから、梅はむしろ本来の花そのものの魅力を鮮明にしたといえます。魅力はなんといってもその香りの高さです。目を閉じていても分かる花の香りは瞑想をいざない、回想や追憶の場面を自然に導きます。遠い恋人や過ぎた昔、今は目の前にないさまざまな懐かしいものへの思いをかきたてるよすがとして、梅の香気は誰にも了解されるものになりました。『古今和歌集』時代の「梅」には実に思索的な詩歌が多いのです。

また、「春来れば屋戸[やど]にまづ咲く梅の花(君が千歳の挿頭とぞ見る)」(紀貫之『古今和歌集』352)と歌われたように、年が明けて間もなくに開く花という点も梅の存在価値の一つでしょう。今日の暦で暮らしていると春一番、新年に梅というのはいささか早いと感じますが、陰暦の元日は現行暦で見ますと今年は2月18日。まだ年も明けていないのですから、陰暦に於いて新年の花であったというのも季節に沿ってはいたのです。今日の太陰太陽暦に改暦されたのは明治5年(1872)です。これ以降、梅は歌会などにおいては2月の題の代表的素材になっています。暦の日付はともかく、梅を喜ばしい春の季節の先駆けと見るのは平安時代から今日まで変わらない日本人の意識です。

3 梅と紅梅

始めの頃は白い梅ばかりでした。梅と言えば自動的に白い花を指し、雪や月光に交じると詠まれるのが漢詩由来の表現法でした。中国でも紅梅が詩歌に詠われるようになるのは盛唐以降のことです。

遅れて渡ってきた紅梅は、古典作品群を見渡すと「梅」とは分けて、特に「紅梅」の名で呼ばれることが普通です。数も少なく珍重されました(現在でも量としては白い梅の方が多く、梅祭りで賑わう湯島天神社の約300本の梅のうち約八割は白梅です)。「梅」が白いものに溶け込み紛れるとされることと対照的に「紅梅」は「紛れもないもの」のイメージで詩歌に取り入れられました。

有色易分残雪底

無情難弁夕陽中

色有つては分[わ]かちやすし残雪の底[もと]

情[こころ]無[な]くしては弁[わきま]へがたし

夕陽[せきやう]の中[うち]

(紅梅は紅の色があるので残雪のもとに咲いても容易に見分けることができる。

紅の夕陽の中に見るときは、心ある人でなければ見分けることができない。)

『和漢朗詠集』98「紅梅」前中書王(さきのちゅうしょおう)兼明親王

似た雰囲気の和歌に、

君ならで誰にか見せむ梅の花 色をも香をも知る人ぞ知る

紀友則『古今和歌集』38

(あなたでなくてほかの誰に見せましょう、この梅の花を。色にせよ香りに

せよ、その美しさは分かる人だけが分かるのです)

とあるのは、白い梅でも紅梅でも歌は成り立ちますが、『和漢朗詠集』はこの歌を「紅梅」の題で載せています。

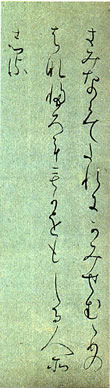

きみならで…

『関戸本古今集」

4 恋を見つめる心

梅の花ざかりの頃になると思い出されるのが『伊勢物語』四段の物語です。

ある男が五条后宮(ごじょうのきさいのみや)邸の西の対(たい:別棟)に

住む人に心ならずも恋をして、ひそかに通っていたところ、正月十日過ぎ

(現行暦にすると二月中旬から下旬の頃)、突然その人は別の所に姿を隠して

しまった。居所は分かったけれど、とうてい出入りできる所ではなかったので、

なす術(すべ)もなく、時は過ぎた。

翌年の同じ頃、梅の花ざかりに、前年のことを思い出して西の対を訪れてみた。

あたりを眺めるが、かつてと同じはずもない。月の美しい夜であった。

ふと泣けて、主の居なくなったがらんとした板敷きの間に突っ伏して、前年を思って歌を詠んだ。

月やあらぬ 春や昔の春ならぬ わが身ひとつはもとの身にして

(月はどうか。いや違う。春はどうか。やはり昔の春ではない。何もかも変わった。私ひとりだけはもとの昔のままの私であって)

月やあらぬ

『巻子本古今集』

『伊勢物語』が明かさない主人公の名を『古今和歌集』は在原業平(825〜880)と記しています。西の対の人とは藤原長良の女(むすめ)高子(たかいこ)かと推定されています。当時上級貴族は娘を天皇の后にし、外戚として権力を得ようと競い合っていました。高子もやがて宮中に出仕するために、叔母である五条后宮で貴顕階級の女子教育を受けていたのでしょう。両親が皇族である業平は、出自は高いもののすでに政治の中枢から遠く、権力の周辺で横暴を働く藤原氏を常日頃苦々しく思いながらどうすることもできない立場でした。『伊勢物語』が「“本意にはあらで(心ならずも)”恋をした」と書いているのは、はじめは藤原氏がお后にしようと大事にかしづいている姫君にちょっかいを出してみようかというくらいの、むしろ悪戯半分で高子に近づいたのに、我にもなく真剣な恋をしてしまった、という事情を言っているのだろうという研究者もいます。とうてい実らない恋でした。物語の中で突然姿を消したというのは、高子がちょうど清和天皇妃として入内(じゅだい)したことに関わるのでしょう。後に高子は期待に応えて皇子を産み、その皇子は陽成天皇となり、高子自身は二条の后と呼ばれる人になりました。

時は過ぎ、恋も過ぎ、季節はまためぐってきても同じ春は還らない。すべては時とともに行き、自分は残る。満開の梅の薫る春の夜、月を仰ぐこの絶唱は、ひとつの恋の終わりから移り変わり過ぎてゆくこの世のもの全般に及ぶ感慨を引き出します。この季節に、梅の香りとともに忘れられない一首です。

恋を失うことの痛みには古今東西にわたって通じるものがあるのかもしません。「月やあらぬ」の歌に実によく似ていると感じられる詩にこんなものがあります。

ミラボー橋

ミラボー橋の下をセーヌ川が流れる

そして私たちの恋も

わたしは思い出す

喜びは苦しみのあとにくるのだった

日も暮れよ 鐘も鳴れ

月日は行き わたしは残る

両の手と手をつなぎ 顔と顔を向き合わせていよう

こうしていると

二人の腕の橋の下を

疲れた無限の時が流れてゆく

日も暮れよ 鐘も鳴れ

月日は行き わたしは残る

流れゆく水のように 恋もまた過ぎ去ってゆく

恋もまた過ぎて去ってゆく

命はいたづらに長く

希望はただ大きい

日も暮れよ 鐘も鳴れ

月日は行き わたしは残る

日が去り 月が行く

過ぎた時も 昔の恋も

二度とまた帰って来ない

ミラボー橋の下をセーヌ川は流れる

日も暮れよ 鐘も鳴れ

月日は行き わたしは残る

ギヨーム・アポリネール(1880〜1918)『アルコール』(1913)より

筒井美夜訳

シャンソンにもなって、アポリネールの作品の中では最もよく知られた詩でしょう。1912年2月に雑誌「ソワレ・ド・パリ」に発表された詩です。小学生の頃、父の愛したイヴェット・ジローのレコードでこの曲を聴き、堀口大学の訳ではじめてその詩を知りました。フランス語そのものをまったく理解しない子供の心にも、ジローの、あまり粋とは言えないまっすぐな歌唱は、流れる水のように、流れる時間の押し寄せるように切々として、圧倒的な哀しさを感じさせました。パリを貫通して流れるセーヌ川に架かるミラボー橋は、市の西はずれにある小さな橋です。そのたもとに詩人も恋人のマリー・ローランサンも住んでいました。そして詩「ミラボー橋」の頃、二人の恋は破局を迎えていました。終わった恋と過ぎゆく時間とを、千年あまりを隔てて、業平は天にかかる月に歌い、アポリネールはセーヌ川の流れに歌っています。どちらも自分を取り巻くすべてが移りゆくなかで、自分が「残る」と意識しているのが印象的です。人間は不幸に見舞われたときの方が幸福なときよりも思慮深く、哲学するようになるというのは本当でしょう。このときのアポリネールの耳には、おしゃべりな恋人達の談笑に譬えられたミラボー橋周辺の人のさざめきもむなしく、このときの業平の目には、月光に滲むような満開の梅の花もすでに彼のこの世のものではありませんでした。季節も風景も、見る人の心ごころと言えましょう。

【文例】(※は本文中に記事あり。※漢詩は本文中に書き下し文および大意あり。)

漢詩

※・江南無所有

聊贈一枝春

江南 有る所無し

聊か贈る 一枝の春

陸凱の五言絶句「贈范曄(はんえふにおくる)」の後半二句。

・梅花帯雪飛琴上

柳色和煙入酒中

梅花[ばいくわ]雪を帯びて琴上[きんしやう]に飛ぶ

柳色[りうそく]煙[けぶり]に和[くわ]して酒の中[うち]に入る

『和漢朗詠集』88「梅」章孝標

・漸薫臘雪新封裏

偸綻春風未扇先

漸[やうや]くに薫ず、臘[らふ]雪の新たに封[ほう]ずる裏[うち]

偸[ひそ]かに綻[ほころ]ぶ、春風の未[いま]だ扇[あふ]がざる先

『和漢朗詠集』89「梅」村上天皇

臘は陰暦の十二月の意味。

・誰言春色従東到

露暖南枝花始開

誰[たれ]か言ひし 春の色[いろ]の東[ひんがし]より到[いた]ると

露暖[あたた]かにして南枝[なんし]に花始[はじ]めて開[ひら]く

(いったい誰が言ったのか、春の景色は東方からやってくるなどと。一万株と

言われる大*嶺の梅を見ると、南側の木の枝は露も暖かで、花はこちらから

咲き始める。とすれば、春は南からやってくるのか。)

*は「ま垂れ」に「臾」字

『和漢朗詠集』92「梅」菅三品(かんさんぼん)(菅原文時)

※・有色易分残雪底

無情難弁夕陽中

『和漢朗詠集』98「紅梅」前中書王(さきのちゅうしょおう)兼明親王

・弘道館賞梅花 徳川景山

弘道館に梅花を賞す

弘道館中千樹梅

清香馥郁十分開

好文豈謂無威武

雪裡占春天下魁

弘道館中千樹の梅

清香馥郁十分に開く

好文[こうぶん]豈[あ]に威武[いぶ]無しと謂[い]はんや

雪裡[せつり]春を占[し]む天下の魁[さきがけ]

徳川景山(水戸藩九代藩主斉昭(なりあき)字子信、諡に烈公1800-1860)

文武を奨励し、富国強兵を説いた。

弘道館は水戸藩藩校 天保12年(1841)開校。

和歌

※・君ならで誰[たれ]にか見せむ梅の花 色をも香をも知る人ぞ知る

紀友則『古今和歌集』38

※・春来れば屋戸[やど]にまづ咲く梅の花(君が千歳の挿頭とぞ見る

紀貫之『古今和歌集』352

※・月やあらぬ春や昔の春ならぬ わが身ひとつはもとの身にして

在原業平『古今和歌集』747

※・梅が香を誘ひそめてや 大空の風の心も春になるらん

木下幸文『亮々遺稿』

・吹く風はあるかなきかの梢より おのれとかをる梅の初花

梅花風静 村田春海『琴後集』(文化10年)

・おしなべて梅のさかりになりにけり 夜吹く風もなつかしきまで

事につき時にふれたる 香川景樹 『桂園一枝』(嘉永2年)

・われもおもひ人もおもはん中だにも恋は苦しきものにやはあらむ

思 木下幸文 『亮々遺稿』(文化5年)

・うつりゆく人に恨みの猶[なほ]ぞそふ 花は今年も同じ色香に

春恨恋 小沢蘆庵『六条詠草』(文化8年)

近現代詩・訳詞

・今様 阪正臣

まづさく梅は花の兄 おくるゝ菊は花の弟

きくの後なる早咲きの 梅は兄かも弟かも

註:この場合の<早咲の梅>は暦の元日が来る前に開花した

旧年咲きの梅。「早梅」とも。

・歌ひとつ 第一連 立原道造 十四行詩

昔の時よ、私をうたはせるな

慰めにみちた 悔恨よ

追憶に飾られた 物語よ

もう 私を そうつとしておくれ

・歌ひとつー暗い心の夕ぐれにー 立原道造 十四行詩

そして 私は だれに

そのあとめぐりあつたのだらう

やさしく私はよびかけ 答へるやうに

やはらかな瞳は私にささやいた

知つた いくつの おそれとおののきと

私はもうひとりではゐなかつた!

とほつて行つた たそがればかりの

とほい町々ーー私の心はうたつてゐた

来る日々の 夢とにほひと夜々とを

よろこびとかなしみのしらべで……

時は しづかに ながれて過ぎた

そして 私は だれに

そのあと別れたのだらう?

なぐさめもなく あきらめもなく!

※・ミラボー橋 ギヨーム・アポリネール『アルコール』(1913)より

ミラボー橋の下をセーヌ川が流れる

そして私たちの恋も

わたしは思い出す

喜びは苦しみのあとにくるのだった

日も暮れよ 鐘も鳴れ

月日は行き わたしは残る

両の手と手をつなぎ 顔と顔を向き合わせていよう

こうしていると

二人の腕の橋の下を

疲れた無限の時が流れてゆく

日も暮れよ 鐘も鳴れ

月日は行き わたしは残る

流れゆく水のように 恋もまた過ぎ去ってゆく

恋もまた過ぎて去ってゆく

命はいたづらに長く

希望はただ大きい

日も暮れよ 鐘も鳴れ

月日は行き わたしは残る

日が去り 月が行く

過ぎた時も 昔の恋も

二度とまた帰って来ない

ミラボー橋の下をセーヌ川は流れる

日も暮れよ 鐘も鳴れ

月日は行き わたしは残る