比田井天来の生涯 6俯仰法の発見

2026年1月25日

比田井天来の生涯 6俯仰法の発見

2026年1月25日

比田井天来が、師、日下部鳴鶴と異なった筆法を使ったことはよく知られています。

最初は鳴鶴流で書いていたのに、なぜ筆法を変えたのでしょう?

鳴鶴の筆法は廻腕法(かいわんほう)。

穂が長く柔らかい羊毛筆を紙に対して垂直に立て、その角度を変えずに書き進む筆法です。

問題は、そのままでは初唐楷書のすっきりとした打ち込みと収筆を再現できないこと。

筆を何度も回さなくてはならないのです。

初唐の三大家はこのような筆法を使っていたのだろうか?

次に引用するのは天来の高弟、桑原翠邦の証言です。

小琴先生の話によりますと、ある朝、夜も明けきらないうちに突然天来先生が「おい起きろ、起きろ。これ見ろ、これ見ろ」とおっしゃる。

びっくりして机の上を見たところが、一本の線が無数に引いてあった。

「私は主人が気がおかしくなったんじゃないかと思いました」と。

これが何かと言うと、すっと引いた一本の線が、今見る欧陽詢の楷書の線とそっくりであったというのです。

(「桑原翠邦先生特別講演会」第16回・全道書道展作品集〈1985〉北海道書道連盟発行)

これは果たしていつのことだったのでしょうか?

昭和12年、比田井天来は次のように書いています。

東京に15年ほど住んでいたが、鎌倉へまた移ることになった。

いまから25年ほど前に松田南溟(なんめい)君を訪問したら、「ぼくも用がないから書家にでもなろうかと思って、このあいだ晩翠軒から長鋒の羊毛筆を買ってきた」とのことで、長鋒の使い方を教えろとのことであったが、道人は、これから学ぶ者は長鋒の羊毛などは用いぬほうがよい。

自分はこの法に20年間も苦しんでいるからいまさらやめることもできぬが、これから始めるには剛毛筆でふつうの執筆法によられるように注意したら、その用筆法はいかにせば可ならんかとの質問であったが、それは道人にもわからないから二人で研究してみようといって、松田君に、遊びながら鎌倉へときどき出てこられるように相談し、その研究が月に一、二回ぐらいあてに二、三年以上も続いたろう。

昼夜兼行で古法帖と首引きをし、これでもないあれでもないと、しばしば議論になってくる。

温厚の松田君が、家では出したことのない高声を出されることもあり、いまから考えてみると書を研究している間、あのときほど愉快のことはなかった。(道人の使用した用筆の変遷・昭和12年)

昭和12年の25年前は大正1年、1912年。

ここから二、三年松田南溟との共同研究が続いたとあるので、大正1年から大正3、4年まで二人の研究が続いたということになります。

冒頭の桑原翠邦先生の話は、おそらくこの頃のことだったでしょう。

「昼夜兼行で古法帖と首引きをし、」とありますが、これを物語る資料が比田井家に残されています。

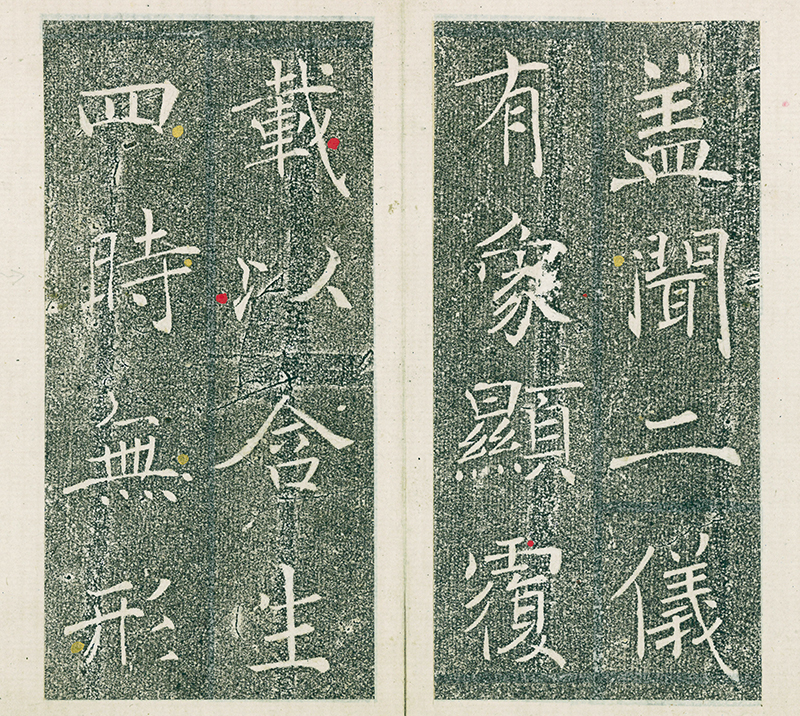

その一つが天来旧蔵の「雁塔聖教序」です。

「書学院本雁塔聖教序」は小型の袖珍本で、松田南溟手装と言われています。

淡い色の墨で、極めて丁寧に採られた拓本で、「蝉翼拓(せんよくたく)」と呼ばれています。

よく見ると、一行目「聞」と四行目「四」「時」「無」「形」に金色の圏点が、二行目「覆」三行目「載」「以」に朱色の圏点が見えます。

これこそが、二人の研究の証。

どちらが書き込んだのかはわかりません。

また、圏点の意味合いも伝わっていませんが、一筆で書くべきところを二筆に分けているなど、不自然な点画に打たれているようです。

詳細はこちら。

ちなみに、天来書院の雁塔聖教序(シリーズ書の古典)の原本はこの書学院本で、圏点がかすかに見える部分もありますよ。

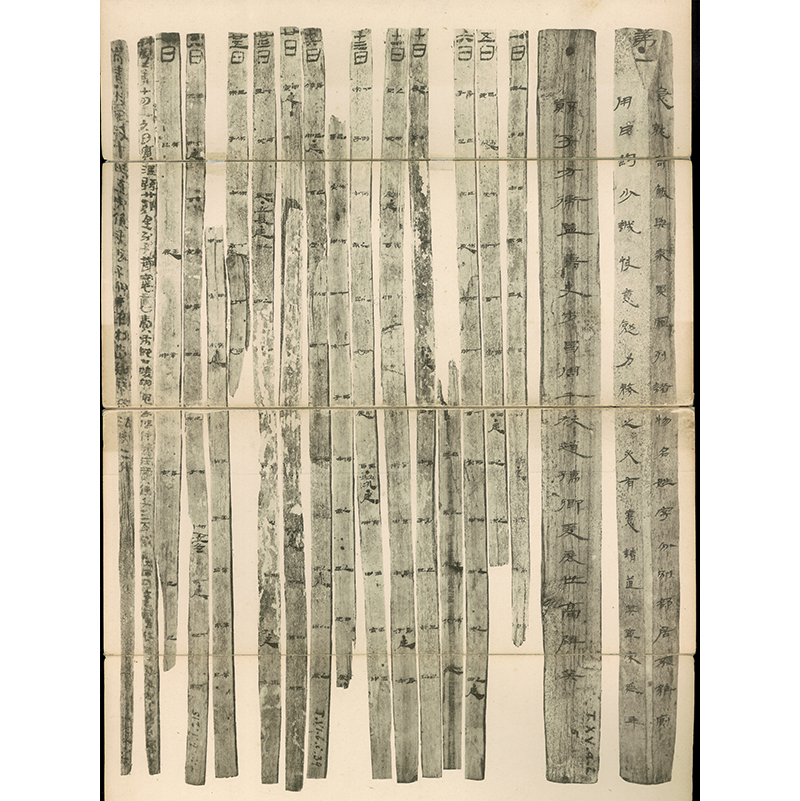

そしてもう一つは「木簡」です。

20世紀初頭、イギリスのオーレル・スタインは4度にわたって中央アジア探検を行いました。

その中で1906から08年にかけての第二次探検は、敦煌などで漢簡や晋簡を得、最大の成果を残しました。

その研究はフランスのエドワール・シャヴァンヌに依頼され、1913(大正2)年に鮮明なコロタイプ印刷の図版に精緻な考釈をつけた書籍が発行されました。

これは「シャヴァンヌ本」と呼ばれています。

木簡に強く惹かれた天来は「シャヴァンヌ初版本」を買い求め、松田南溟はこれを細長い折帖に仕立て直しました。

左の帙の題箋は比田井天来書「漢晋簡牘沙氏原本」 折帖の題箋は松田南溟書「西域出土漢晋簡牘」です。

最初の部分です。

この折帖は見開きでA4判。

シャヴァンヌ本はもっと大型だったらしく、このページだけ天地を折り込んだ装丁になっています。

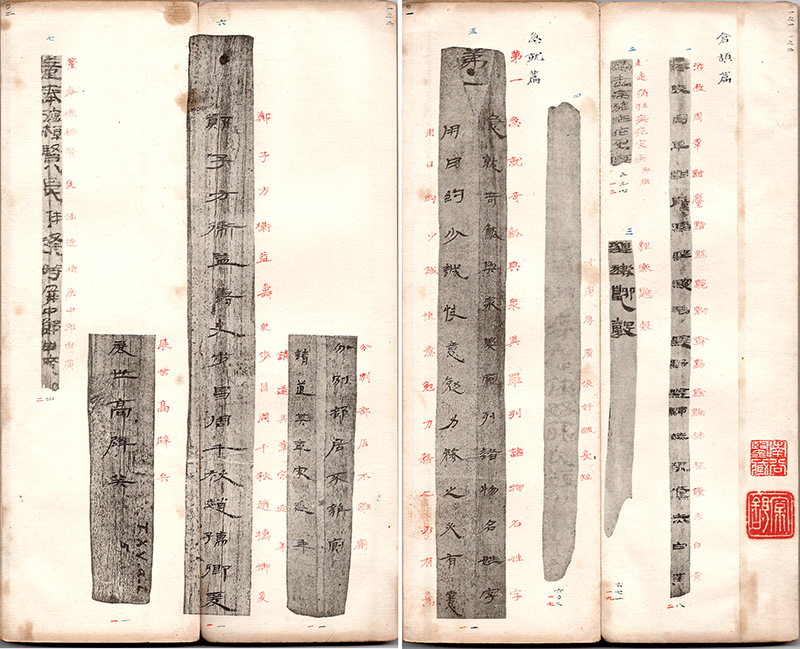

実は書学院には、これとそっくりな書物がもう一点あります。

折帖の題箋は松田南溟が書いていますが、これはフランスで発行されたものではありません。

日本に亡命中の羅振玉と王国維は、シャヴァンヌ本をもとにして順序と分類を改変し、1919年に「流砂墜簡(りゅうさついかん)」と名付けて発行したのです。

そして松田南溟は、この「流砂墜簡」をさらに折帖に仕立て直し、細楷で釈文を書き込んだのです。

「楷書の名手」とうたわれた南溟の美しい楷書です。

天来書院発行の「敦煌出土の木簡と残紙」は、シャヴァンヌ初版本と南溟釈文を組み合わせたものですが、その解説で伏見冲敬先生は次のように書いています。

時に天来先生は四二歳、南溟先生は四三歳であられた。

両先生手沢(故人が側近く置いて愛用したもの)の本が幸にして書学院に無事つたえられていて、こうして複製を見ることができたのである。

この本を見ていると、若き日の両先生が額をよせて、あれこれ討論しているさまが眼に浮かぶようで、涙がにじんでくる。(伏見冲敬)

さて、先に引用した天来の回想録によると、二人の研究は大正3、4年まで続きました。

そして大正5年11月、比田井家は芝区西応寺町へ転居し、天来は助手の比田井雄太郎(後の田中鹿川)とともに北鎌倉建長寺の塔頭、正統庵に住み、二年余りに及ぶ研究によって古法の筆意を悟ります。

そしてその後は剛毛筆による筆法によって、力強い新たな境地を開拓していくのです。

比田井雄太郎の手記には、当時の様子が淡々とと描かれています。

では、新しい筆法とは具体的にどのようなものだったのでしょう。

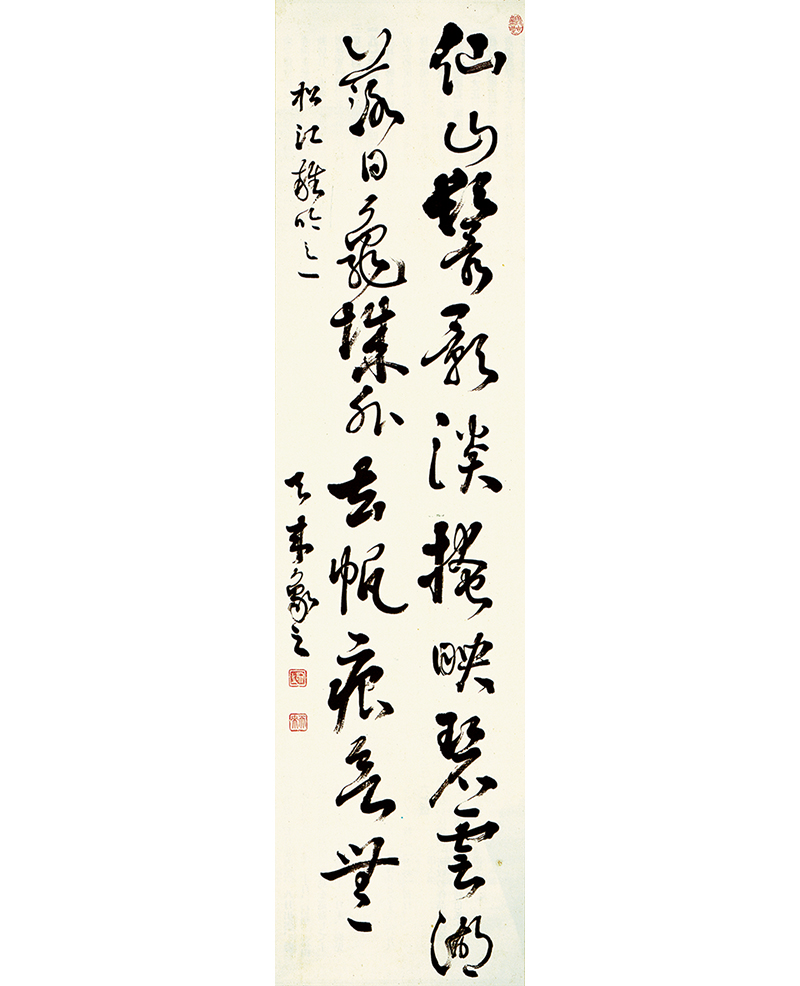

二回目(大正5年)の出雲遊歴で、天来はその一端を披露しました。

第二回の出雲漫遊は、大正5年道人45歳、前遊とは僅かに3年後であるが、道人の書風は全く一変していた。恐らく道人の御一生中、この前後程、覇気と自信とに満ち溢れて居られた時はないであろうと私は思っている。

(中略)

此時は、双鉤執筆で、時には俯仰法も用いられたが、線条の質は晩年の風とは異なり側筆を以て勢をとるのは、鳴鶴先生と余り異なるところはなかった。(井原協一)

上は、第二回出雲遊歴(大正5年)で書かれた作品です。

大正2年頃から変化していく筆法は、大正10年から刊行が開始された「学書筌蹄(がくしょせんてい)」で完成を見ますが、その中間地点を示すのが上の作品です。

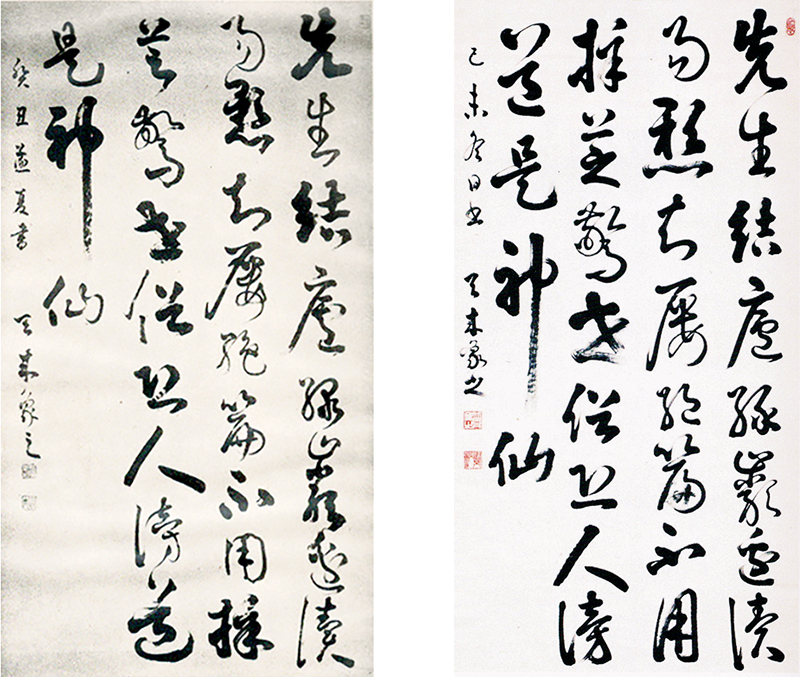

さらに、年代の異なった同文同形式の作品があるので、比較してみましょう。

大正2年に書かれた左の作品と比べ、すっきりとした強さを持つ右の作品は、大正8年に青森県弘前で書かれたもの。

書斎に閉じこもるのではなく、日本全国を行脚して作品を書くことによって、天来の作品はさらなる展開を見せていくのです。