トークイベント・現代美術としての書

2025年1月27日

トークイベント・現代美術としての書

2025年1月27日

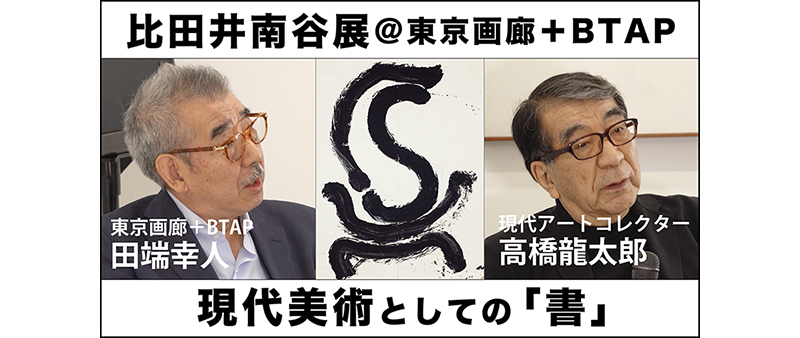

2024年10月5日から11月16日まで、東京画廊+BTAPで「比田井南谷展」が開催されました。

最終日には、日本現代美術コレクターの高橋龍太郎先生と、東京画廊+BTAPの田畑幸人さんによるトークイベント「現代美術としての書」が行われ、お二人の本音トークに、会場は大いに盛り上がりました。

内容が、従来のような作品論ではなく、「作品を購入する」という、実践的な立場からの議論だったことも新鮮で、現代美術業界で「書」がどのように捉えられているのか、誰もが興味を持ったのではないでしょうか。

そこで、これを見やすく編集して、YouTubeにアップしましたので、内容をご紹介したいと思います。

まずは、出演者のご紹介です。

高橋龍太郎先生(精神科医・現代アートコレクター)

世界最大級の現代日本アートコレクションを所蔵。

現在の総数は約3400点、国内外の公立・私立美術館に作品を貸し出し、コレクション展も多数開催されています。

2024年8月3日〜11月10日、東京都現代美術館において、大規模な「日本現代美術私観:高橋龍太郎コレクション」が開催され、評判を呼んだことは周知の通りです。

田畑幸人さん(東京画廊+BTAP・BTAP代表)

日本で最初の現代美術画廊である東京画廊(1950年創業)と比田井南谷との出会いは1977年「磨崖碑拓本展」です。

1987年に最初の比田井南谷個展を開催。

2000年には田畑さんのプロデュースで「比田井南谷・回顧展「気体的書道の創造」が開催されました。

聞き手は私です。

唐突な質問もしてしまいましたが、お二人とも丁寧に答えてくださり、ただただ感謝!

それでは、2024年11月16日のトークイベントの模様をお伝えしましょう。

開始時間午後4時が近づくと参加者が集まり始め、すぐに会場は超満員。

カメラマンさえ隅に押しやられてしまいました。(頑張って撮影してくれました)

口火を切ってくださったのは田畑幸人さん。

5メートル×4メートルのこの作品は、2022年に香港の美術館「M+」で展示され、南谷の名前が中国でも有名になりました。

そしてこの展覧会をご覧になったのが高橋龍太郎先生。

南谷の作品に衝撃を受けたと語ってくださいました。

書から出た作家で、西欧美術にもない、日本のメインストリームでもないはずなのに、こんなに凄まじい作品が世の中にあったということに、衝撃を受けるくらい驚いたんですね。

パフォーマンスで作りながらこの調和の見事さも含めると、その時代随一の傑作ではないかと、心底、それこそ心が震えました。

ここまでおっしゃってくださって恐縮しましたが、絵画とは異なった書作品についても深い理解を寄せてくださり、感激です。

お話は次第に先生のコレクションへと移っていきました。

田畑さんからの質問

先生のコレクションの中に、欧米の作家はあるんですか?

欧米の作家は1〜2点あるんですけれど、トム・サックスなどを最初の頃に買ったりしたんですけれど、反省して・・・。

え? 反省?

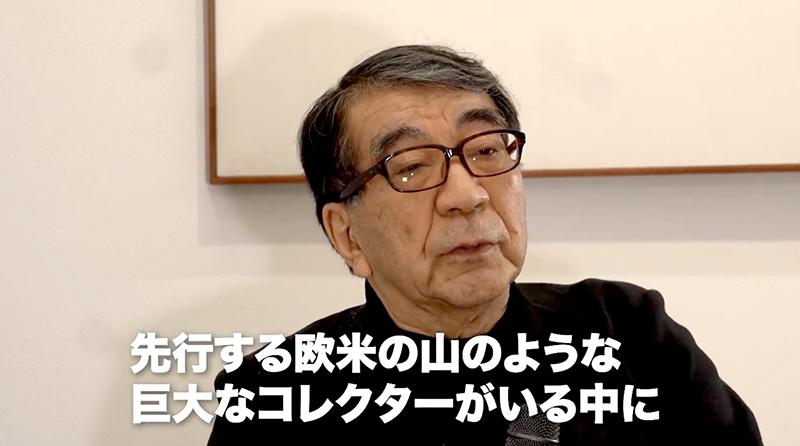

つまり、こういうことなんです。

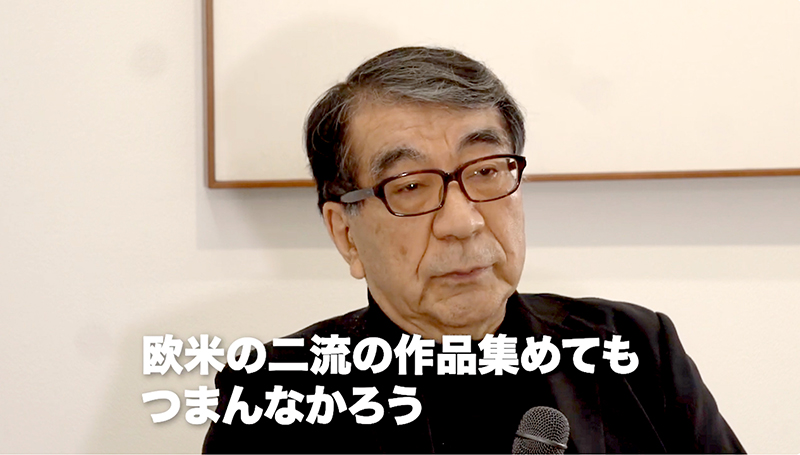

先行する欧米の山のようなコレクターがいる中で、欧米の二流の作品集めてもつまんなかろう。

欧米の二流の作品より、日本の、自分にとって超一流の作品を集めたい。

その結果、世界で最大級の日本現代美術コレクション、高橋龍太郎コレクションが生まれたのですね!

そして、田畑さんも

日本に持ってくる欧米の作品っていうのは、欧米で売れなかったようなものを持ってくるんですよ。

なんで日本人がこんな作品を、高いお金を出して買うんだ? って、すごく疑問に思うことがたくさんある。

東京画廊では、かつて「アジアンシリーズ」と題して、アジア美術の特別展示(韓国・ネパール・東南アジア・中国・インド)を行いました。

その一つが「磨崖碑拓本展」(1977年・南谷の拓本コレクションを展示)です。

また、最初の現代美術画廊として西欧の抽象芸術を日本に紹介しただけでなく、「具体美術協会」や、後に「もの派」と名付けられたアーティストたちなど、戦後日本の美術を、日本国内ばかりでなく、広く海外に向けて発信してきました。

そして、北京に中国現代アートギャラリー「BTAP(ビータップ)」をオープンした田畑さんのことばから、創業当時からの意気込みを感じます。

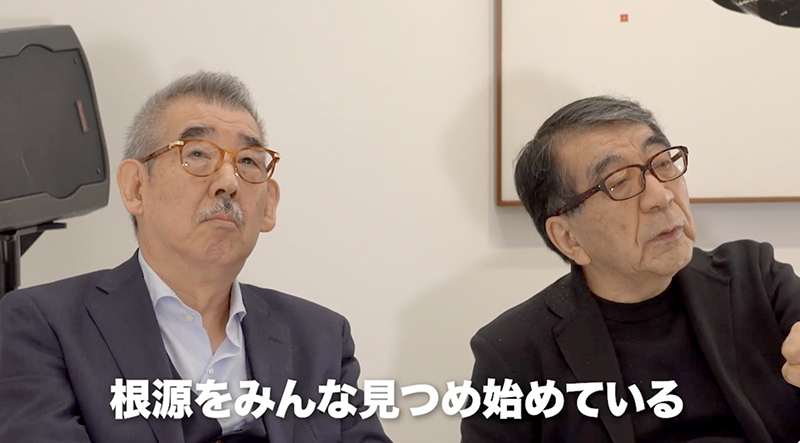

じゃあ、日本の現代美術の中で、「書」はどのように捉えていらっしゃるのでしょう?

日本の現代アートは、欧米の価値観のアートに対するもう一つの動きを作りうる存在だと思っていて、その中の一つに、書が持っている魂のようなものが、日本の若い作家たちのエネルギーになっていくのではないかという気がすごくしている。

そういう意味で、書は古びたものではない。

書壇に対する皮肉もちらりとのぞかせながらも、書に対する大きな期待を語ってくださいました。

活気の中で終了したトークイベント。

現代の書道家にとって、大きな問題を投げかけているような気がします。

最後に

美しい音楽から始まるエンドロールもお見逃しなく!

イントロで流れるスライドショーの種明かしにもなっています。

最後までお楽しみくださいますように。

撮影・動画編集・音楽を担当してくださったのは伊東正美さん。

私が最初に作ったビデオ「書・二十世紀の巨匠たち」(全六巻)の作曲家でもあります。

ここまで見応えのある作品にしてくださり、ありがとうございました。

パッドアイミュージックはこちら。