知る人ぞ知る〈早い春の十日 その3〉

平安時代中期、一条天皇の高官であった藤原公任(ふじわらのきんとう 966〜1041)は、『枕草子』の清少納言や『源氏物語』作家の紫式部と同時代の人でした。

当代きっての才女ふたりともが、この人の前では緊張したという才人です。

紅梅

紅梅

その公任は、勅撰和歌の三代集や漢籍も含めて、それまでの著名な作品集の中から自分の気に入った漢詩と和歌とを採集して『和漢朗詠集』というまことに趣味のよいアンソロジーをつくりました。

紅梅(鹿児島紅)

紅梅(鹿児島紅)

『和漢朗詠集』の上巻は春夏秋冬の部立てになっており、『古今和歌集』のそれと同様に、四季の移り変わりを辿るように素材が配列されています。

「春」の部の中に「梅 付(つけたり)紅梅」の項があることは前回にお知らせした通りです。

まず「梅」の詩歌として漢詩の抜粋を6首挙げ、その次に和歌が3首置かれています。

そのあとに「紅梅」は分けてあり、漢詩の抜粋が4首、和歌が2首載っています。

前回の記事で触れましたように、奈良時代に渡来した「梅」は白色のものだけで、万葉の歌人が熱狂的に愛した梅花は白い花だけでした。

京都御所の白梅・目白

京都御所の白梅・目白

この白梅だけの時代に、梅花を写すさまざまの文学的表現(雪に紛う・月の(白い)光に同化する といった譬喩)はすっかり類型ができたものと思われます。 前提として、梅とは白いものという共通認識があってのことです。

京都御所の白梅

京都御所の白梅

『和漢朗詠集』で紅い梅の花が「梅」の項にそのまま入るのではなく、「紅梅」として分けられていることは、平安中期の人にとっても「梅」とは白い花であり、「紅梅」は仲間ではあっても同じではないと見られていたことを反映するでしょう。

「紅梅」の概況を見てみましょう。採られている詩歌の作者は次の通り。

漢詩:元稹(げんじん 96)、橘正通(たちばなのまさみち 97)

前中書王(さきのちゅうしょおう=兼明親王 98)、紀斉名(きのただな 99)

和歌:紀友則(100)、花山院(101)

※( )の数字は『和漢朗詠集』中の作品番号。本文に関心のある方はこの番号で御覧下さい。

96、97の詩には「紅」字が、98には「夕陽」、99には「火」が詠まれています。選ばれている漢詩はすべて、作中の花の色が紛れもなく「紅」であることがわかるものばかりです。

漢詩は中国の詩を手本に作るので、実景を知らなくても文雅の素養で素材を学び、決まり事を詠みます。

そのため、渡来が遅かった紅梅を日本の漢詩人も早くから創作上では扱うことができたのです。

紅梅

紅梅

そこで問題の歌

君ならで誰にか見せむ梅の花 色をも香をも知る人ぞ知る(100)

この花は「紅梅」なのでしょうか。どういう理由で公任はこの歌を「紅梅」の部類に置いたのでしょうか。

紅梅

紅梅

歌の作者は紀友則(845頃〜907)。紀貫之の従兄で、初めての勅撰和歌集『古今和歌集』(905年奏覧ののちも加除改訂が続いた)の撰者四人の筆頭であったと思われますが、撰集の途上で亡くなりました。同集にはその死を悼む貫之の歌も見えます。

公任は「君ならで…」の歌を、直接はその『古今和歌集』から採録したものと思われます。公任からすれば、百年以上前の歌です。

『古今和歌集』では詞書(ことばがき)に「むめの花ををりて人におくりける」とありますが、それ以上のことは記されていません。同じ歌が「友則集」(没後、910年頃にできたか)に収録されていますが、これには詞書そのものがありません。今のところ古い文献には作歌事情を知る手立てが見つかりません。

紅梅

紅梅

ところで、『古今和歌集』は歌の素材を整然とした規則をもって配列しています。この編集方針が内容を知るヒントになることがあります。

巻頭から数えて32番目の歌から始まる梅の歌の、この歌(38番目)の前まではすべて「梅の香り高さ」をテーマに詠む歌。

部分的に重複しますが、36番からこの38番までの3首は「折って賞美する梅が枝」を詠んだもの。同じ「梅」の歌でもさらに細かい共通項でグループ分けがなされているのです。

この歌38番の後の3首は「夜の梅」を詠む歌になっています。これも、「春の夜の闇はあやなし梅の花色こそ見えね香やはかくるる」(41番)などのように、見えなくても芳香で存在がわかると詠んで香りを讃えるものを兼ねるものがありますが、「夜の梅」を共通のテーマにしたものが3首並べられています。

そのあとも、歌は「水辺の梅」「追憶の梅」等何らかのテーマごとにまとまりを見せて繋がれてゆきます。

また、先の41番の歌で明白なように、「色」という古典語はこうした場面ではcolorを表すのではなく、目に見える形象一般の意味、存在があることを示す意味で使われていたことがよくわかります。

「色をも香をも」という「色」は「姿」というくらいの意味で、視覚的に対象全体を扱い、嗅覚の対象である「香」と並列しているのです。「色香」と表現される場合も同様です。

“ へヘ ソウナンダ ”

48番目まで梅の歌が続きますが、この中に最後まで「紅梅」をテーマにしたと思われる箇所は見当たりません。

案ずるに、『古今和歌集』の部立てには、まだ「紅梅」というカテゴリーがなかったのではないでしょうか。もしあれば、それを題材に詠んだとはっきりわかる数首が配列されたであろうと想像されるのです。また、詞書に何らかの具体的な痕跡が残るのが自然ではないかと思われます。

そもそもこの花の渡来は白梅よりかなり遅かったのです。身近に見るようになるには古今集時代からまだかなりの時間を要しました(http://www.shodo.co.jp/blog/neko/2019/02/04/post-1758)。

友則の梅も『古今和歌集』では、当然のこと、白い花として収められていたものと思われます。

白梅(加賀白)

白梅(加賀白)

さて、『和漢朗詠集』にもう一首採られている「紅梅」歌は次です。

色香をば思ひもいれず 梅の花 つねならぬ世によそへてぞ見る(101)

作者は花山院(968〜1008)。公任の2歳年少ですから、時は『和漢朗詠集』実時代になっています。この御製については、出家なされた花山院が紅梅の前に立ち止まって御覧になってお詠みになった、という物語を、鎌倉時代初期の説話集『古今著聞集』が伝えています。歌の言葉はともかくとして、作歌事情から明らかに紅梅と決めることができる歌です。

しかし、このほかに歴然と紅い梅を歌う歌がここに載らないことに、この時期の紅梅事情も推察してよいのではないかと思われます。

“ ヘヘ ソウナンダ ”

もとはおそらく白い花を詠んだと思われる友則の「梅の花」を、百年後に公任が当時もまだ多くはなかった「紅梅」と敢えて読んだのは、『和漢朗詠集』撰集にあたっての公任の文芸的操作であったと考えます。

白梅(加賀白)

白梅(加賀白)

『和漢朗詠集』はもともと公任のお気に入りを集めた作品集です。

この歌の前に置かれた愛唱の詩句の中の一つに次のような対句があります。

有色易分残雪底(色有りては分かち易し残雪の底)

無情難弁夕陽中(情無くしては弁へがたし夕陽の中)

前中書王(=兼明親王 98)

「紅梅はその鮮やかな色のせいで残雪の中に咲いていてもはっきりわかるが、赤い夕陽の中にあっては、心ある者でなければ花と見分けることができない」

情(こころ)がなければそれと弁別できない、という表現で、真に理解するということ、本物がわかるということ、をとりあげた詩句です。

紅梅

紅梅

友則の歌「君ならで誰にか見せむ梅の花 色をも香をも知る人ぞ知る(あなたでなくてほかの誰に見せることがあろうか、この愛すべき梅の花を。すばらしい色(姿)も香りも、本物の価値がわかる人だけがわかるのだ、あなたのような)」も同様に、心ある相手でなければ通じない風雅の世界の存在を挙げ、それを告げることで相手への信頼を表明する内容です。

歌に詠まれた梅がもともと何色であろうと関係なく、公任は気に入りの漢詩句の内容とのつながりにひらめいて、この歌を兼明親王(かねあきらしんのう 914〜987)の詩句と近い意匠のものとして分類し、意味のつながりで配置した結果、友則の「梅の花」は「紅梅」の部に収まった、という結果なのであろう、と想像します。歌の言葉に色を決定するものが含まれなかったことで、この操作が可能になったのです。

紅梅

紅梅

百年前の歌を自分好みの内容に文学的解釈した公任。その公任もすでに千年前の人になりました。しかし、好きな歌、好きな言葉をあれこれ集めてアンソロジーを編む、心ときめくその楽しみは私たちが今感じる感覚と変わるものではなかったでしょう、と、ふと自分のことのように想像できます。文学の楽しみは見ぬ世の友と分かち合うことができる。何と幸福なことでありましょう。

紅白咲き(思いのまま)

紅白咲き(思いのまま)

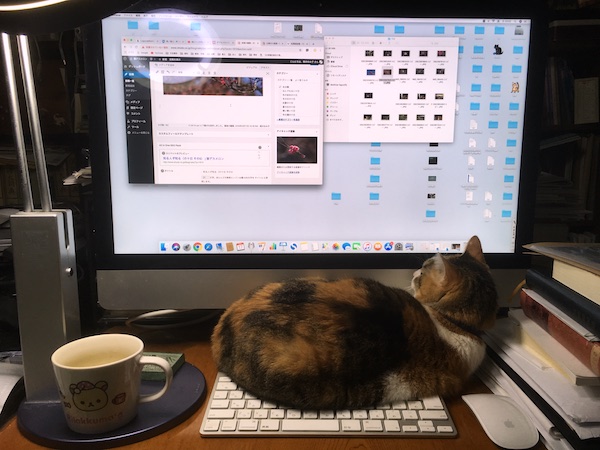

ちょっと席を立って 来てみたらこんなことに

みやちゃん どいてほしいんだけど

“ イヤ ココニイル オヒルネ シテヤル ”

そこは やめて ください。

“ イヤ モウキメタカラ ”

たのむ!

“ …(必殺シランカオ) ”

しかたなく、皆さま ごきげんよう。

ジョーチ君の近況など、また次の機会に。

※今回の梅花および台湾リスの画像は「京都御所」と記載したもの以外は横浜市内で撮影したものです。

- カテゴリー :

- 早い春の十日

- 同じカテゴリーの記事