天来は東京美術学校で何を教えたか(2)柳田さやか先生

2019年3月25日

天来は東京美術学校で何を教えたか(2)柳田さやか先生

2019年3月25日

前回の「天来は東京美術学校で何を教えたか(1)」に続き(2)をご紹介します。

今回は、学校教育の現場における比田井天来です。

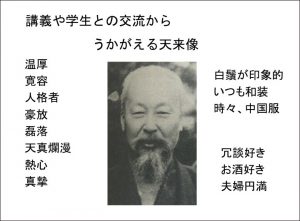

ここに珍しい写真があります。教壇に立つ比田井天来です。

どこの学校であるかはわかりません。

黒板に貼られた紙に書かれているのは虞世南、欧陽詢、褚遂良、顔真卿。

唐の四大家です。

自分の手本ではなく古典を教えていたことがわかりますね。

では、さやか先生のお話を続けましょう。

いよいよ東京美術学校(後の芸大)の講義内容が話題になります。

3 東京美術学校の講義

もう一つ、臨書の普及の方法として、天来がおこなっていたのは、学校現場での実践です。

天来は、晩年に東京美術学校に勤めますが、まずはそれまでの経歴と教えていた内容をみてみたいと思います。

天来が携わった初めての学校は、明治34年、30歳からの陸軍幼年学校です。

大正4年からは東京高等師範学校――現在の筑波大学につながる学校に勤めます。

「高等師範」とは、師範学校の先生を育てるための学校で、師範学校の中でも最も先進的で、影響力を持つ場とされていました。

そして、昭和7年からは東京美術学校に勤めます。

陸軍幼年学校で教えたときの教官手帳

陸軍幼年学校が天来の実践の始まりの場ですが、そこで天来はすでに臨書を教えたであろうことがわかっています。

本来は、一般の教科書を使用する予定でしたが、それは使用しないことにして、臨書をしたり、書道史を講話したりしたそうです。

その講話中に、王羲之、顔真卿という名前をよく挙げていたそうで、それによって、天来のあだ名は王羲之、顔真卿になったというエピソードが残されています。

ともかく、当時の学生が「こういった教育法は、当時としては型破りであった」と回想する記事も残っているほど、天来の授業は新しいものであったといえます。

続く高等師範学校に関しても、天来は古典の臨書と鑑賞をおこなっていたことが指摘されています。

また、筑波大学所蔵の資料を調査したところ、明治前期には大島堯田という書家が勤めており、教科書を使って楷書、行書、草書を教えていたということがわかりました。

この後、しばらく「習字」の講師はいなかったところへ天来が勤めることになったので、天来が高等師範学校に臨書を導入したといっていいと思います。

そして最後に勤めるのは東京美術学校で、天来が教えたのは図画師範科という図画の教員になるための学科の学生でした。

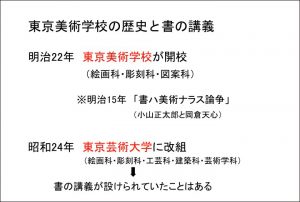

ここでまず、東京美術学校の歴史を辿ると、明治22年に開校し、絵画科・彫刻科・図案科が設けられます。

これよりも前、明治15年にはいわゆる「書ハ美術ナラス」論争というものがありました。

洋画家の小山正太郎が書は美術でないと述べ、後に東京美術学校の校長になる岡倉天心がそれに反論をしたものです。

当時を回顧する雑誌記事をみると、小山に賛成する意見の方が多く、書を美術として捉えない風潮があったことが窺えます。

そのような風潮の中、東京美術学校が誕生しても書の学科を設けることはもともと想定されなかったものと考えられます。

その後、昭和24年に東京音楽学校と合併をして、東京芸術大学に改組されますが、ここでもやはり書の学科はないままです。

ただし、一時、書の授業が設けられていたことはあったのです。

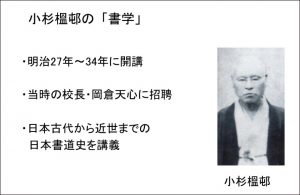

まず、天来達が務める前、岡倉天心が校長であった頃には、小杉榲邨という国学者が「書学」という授業をおこなっていました。

今でいう教養科目にあたります。

芸大に残されている履歴書をみると、小杉は岡倉天心に招聘されたと記されています。

この「書学」の授業内容はこれまであまり知られていませんでしたが、当時の受講生の筆記ノートが残されていて、それを確認したところ、古代から近世までの日本書道史を講義していたことがわかりました。

明治期に学校教育で書道史を教えていた早い例なのではないかと思っています。

残念ながら、岡倉天心が校長を辞めた後、この授業はなくなってしまうのですが、ともかくも、教養科目のような形で、この授業が設けられていたことは注目されます。

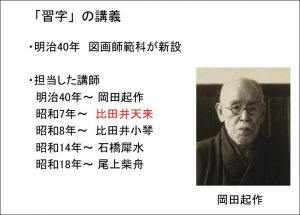

その後、明治40年になると、東京美術学校に図画師範科が新設されます。

基本的には、図画の教員になるためのコースなのですが、「習字」の授業も設けられ、希望者がそれを受講すると、「習字」を教える免許状が取得できるというシステムになっていました。

「習字」は後に「書道」の名称になります。

この授業を担当した講師が岡田起作、比田井天来、比田井小琴、石橋犀水、尾上柴舟の5名です。

さきほど「文検」のところで名前の挙がった岡田起作がはじめに勤め、その後に天来・小琴が夫婦で勤め始めます。

天来が亡くなった後は、天来門下の石橋犀水と、以前から天来と親交のあった仮名の尾上柴舟が務めました。

「習字」「書道」の授業は、東京美術学校から芸大へと改組される際になくなってしまいますので、この2人が最後の講師になります。

さて、天来の前に教えていた岡田起作の授業については、卒業生による回顧録が残されています。

それをみると、「書道は一年から三年まであったが、これをやると学校に赴任して書道も受持つことになり、負担が増えるのが嫌で、なるべくやらない連中が多かった」

「担当は岡田起作で、手本を書いてくれた。だが、非常にやかましい先生だったので、生徒は逃げてしまう。二十人試験を受けて免状を貰ったのは五、六人だった」とあり、散々ないわれようです。

もう一つ、別の回顧録をみますと、とある学生が「岡田先生の例の唐紙肉筆の折手本を、取り替え引替え借りて来ては、実に熱心に臨書してゐた」ので、「僕も之に倣つて大分やつた」そうですが、「楷書の方は少し賞められる様になつたのだが、矢つ張りモデルを描く方が面白いので、草書や仮名は怠けて了つた」と綴っています。

これらを読むと、図画が専門の学生達のやる気のない感じが伝わってきて、なんともやるせなくなってきます。

ただし、ここから読み取れることは、岡田起作は古典の臨書ではなく、自分の肉筆の手本を習わせていたということです。

それに対し、天来は何をどのように教えていたのでしょうか。

奥山錦洞という人の教育史の本には、「古法帖による漢字の学習」をおこなっていたとあります。

これ以上の内容は他にあまり知られていないのですが、実は草間ゆり子さんという方が、昭和52年度に千葉大学に卒業論文を提出なさっていて、その中で、図画師範科の卒業生68人に対してアンケートを取られています。

これがとても貴重な内容ですので、今回はこのアンケート結果を拝読し、天来の授業内容に関するものを簡単にまとめさせていただきました。

このアンケートでは、まず、天来が使った教科書について質問がなされています。

それをみますと、さきほど触れた『昭代法帖』を中心に使用しながら、王羲之、欧陽詢、褚遂良、顔真卿、孫過庭、空海、嵯峨天皇などの楷書、行書、草書の古典の臨書をおこなっていたことがわかります。

場合によっては学生が書きたい古典を自分で選ぶことができたそうです。

天来は、自分の書を手本とすることは一度もなく、古典を臨書することを教えており、臨書では「字形」よりも「筆勢」や「筆意」に重点を置いていたようです。

法帖をみながら半紙6文字程度で練習させて、天来は今でいう机間支援をしながら、学生の席に座って1人ずつ朱墨で添削したそうです。

なお、学生としては、書家として有名な天来の墨の手本が欲しくて、添削用の朱墨を隠すこともあった、というエピソードが残されています。

他に、さきほどの『書道鑑識要覧』を使用しながら、書道史の知識とその鑑賞も教えていました。

この授業に対する学生の反響としては、やはり「練習法が全く珍しくて、驚き」であったといいます。

また、「習字」の免許を与えるにあたり、最後には鑑識試験――誰による何の古典かを当てる試験をおこなう年もあったそうです。

また、小論文を課した年もあり、「書道は芸術か否か」をそのテーマにしたこともありました。

その小論文では、本当の話かどうかはわかりませんが、23人中3人が「芸術に非ず」と書き、免許が与えられなかったというエピソードも残されています。

天来は授業中にいつも書の芸術性を説いていたそうです。

4 後代への継承

最後に、このような天来の教育的業績、臨書の普及は、後の世代にもきちんと受け継がれたという点も注目したいところです。

まず、教育界の要職の継承という観点からみると、まず「文検」委員に関しては、尾上柴舟や、鳴鶴門下の丹羽海鶴と鈴木翠軒、丹羽門下の田代秋鶴が引き継ぎ、臨書や書道史に関する試験問題は引き続き出題されていきました。

また、東京高等師範学校の講師も、同じく丹羽海鶴と田代秋鶴が引き継ぎ、2人は書学院の本を教科書として使いながら臨書を教えていたことが知られます。

左は尾上柴舟 右は石橋犀水

また、東京美術学校に関しては、さきほど触れたように石橋犀水と尾上柴舟が務めます。この2人も、臨書と中国書道史、日本書道史をそれぞれ教えていたことがわかっています。

なお、東京美術学校、芸大での「習字」「書道」の授業を受け持ったのは、この2人が最後であったとさきほど申し上げましたが、戦後に芸大に書道科を設けようとする動きが実はあったことも最後に付け加えておきます。

東京美術学校から芸大へは昭和24年に変わるのですが、書家達はその前年、国会へ「新制大学に書道科設置に関する請願」を出していたことがわかりました。

ここでは、新しく大学へと生まれ変わる東京美術学校と高等師範学校に、書道科を設置してほしいと、はっきり要求しています。

ただし、この年の国会会議録を調査してみると、芸大ではなく教育系大学に設置されるかもしれないという発言が残されています。

この請願は一応採択になりますが、結局、芸大には書道科は設けられませんでした。

それでも書家達は翌年にもう一度請願を出しています。

しかし、ここでも国会会議録をみると、芸大の内部から書道科を設けるという声が出ないのでそのままになっている、と記録されています。

また、この動きと合わせて、東京美術学校、芸大に勤めていた尾上と石橋は、当時校長であった上野直昭に書道科を設けてほしいと直談判していたことも、上野の日記からわかります。

その後も、2人は少なくとも昭和28年までは活動を続けていて、芸大の東洋美術史の教員などの賛意を得つつ模索していたことが、石橋の手紙より知られています。

結局、なぜ教育系大学に書道科が設けられたのかというと、昭和23年に高等学校に芸能科書道が誕生したため、その教員を養成する必要が出てきたからといわれています。

昭和24年には千葉大学、東京学芸大学、新潟大学、広島大学の教育系の学部に書道科が設けられたため、芸大の書道科設立は叶えられなかったのかもしれません。

5 まとめ

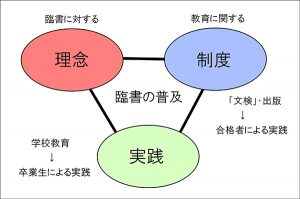

さて、話を天来に戻し、本日お話した天来の業績を3点にまとめます。天来を書家、制作者としてだけではなく、教育者としての業績に注目しますと、まず1点目は臨書という学書法を全国的に広めたことです。

この図のように、臨書を重視する理念を持ちながら、「文検」の改革と、古典図版の出版をおこない、かつ、学校教育で臨書の実践をおこなうことで、理念・制度・実践のリンクを築きながら、具体的に臨書を普及させたのではないかと考えます。

「文検」の合格者や、東京師範学校、東京美術学校の卒業生達が、その理念を継承して、現場で実践をおこなっていくサイクルを作ったといえます。

また2点目に、今回焦点を当てた、天来の晩年の東京美術学校での授業は、「文検」での臨書の普及や、出版物の盛行があったからこそ説得力や効果を得たものであり、天来の教育的業績を象徴するものであったといえるかと思います。

最後に、この臨書の普及と実践という業績は、当時としては画期的であり、後の世代へ、そして現代へと継承されたものです。

天来の書家としての業績もさることながら、この教育的業績という点においても、天来が「現代書道の父」と呼ばれる由縁といえるのではないかということです。

今回の天来没後80年の機会に、改めて天来の教育的業績が見直されても良いのではないかと思います。

以上で、お話を終わりにしたいと思います。ご清聴いただき、本当にありがとうございました。