道人が使用した用筆の変遷

2019年9月11日

道人が使用した用筆の変遷

2019年9月11日

比田井天来は、生涯で二度、筆を変えました。

師、日下部鳴鶴が使った羊毛筆から剛毛筆へ、そして再び羊毛筆へ。

その理由は? そしてその結果は?

昭和12年、天来は、自ら主宰する雑誌『書勢』に、「道人が使用した用筆の変遷」を書きました。

そこには、新しい筆法がどのように誕生したのか、活き活きと描かれています。

今ではまるで伝説のように語られる俯仰法の発見。

それを生み出したのは、書友との自由で情熱溢れる交流でした。

新規図版を加えてご紹介しましょう。

「道人が使用した用筆の変遷」 比田井天来

道人の小学校時代には、今のように剛い筆を半分ほどおろして使っていた。

二十歳ごろ、長尾無墨という雁をかく先生が長野県の山村まで遊歴に来られ、その先生のところへ画を教えてもらいに行ったときに、書道の独学をしている話をしたら、現今書道で有名な先生は長三洲・巌谷一六・日下部鳴鶴の三先生で、その用筆は三洲は剛毛、一六は兼毫、鳴鶴は柔毫で長鋒であると、三先生の用筆は異同あることを聞いた。

またその執筆法は、三洲は双鉤、ほかの両先生は廻腕というて手まねで話をされた。あとで段玉裁の『述筆法』を見て廻腕法の詳細を知り、温恭堂から一六・鳴鶴両先生の用筆を取り寄せて用いたこともあるが、用筆法を知らないために用をなさなかった。

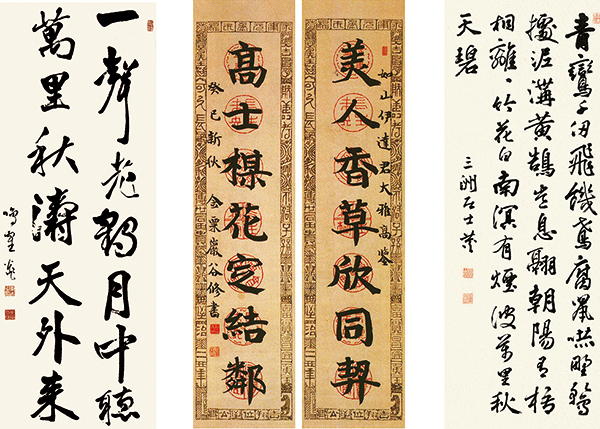

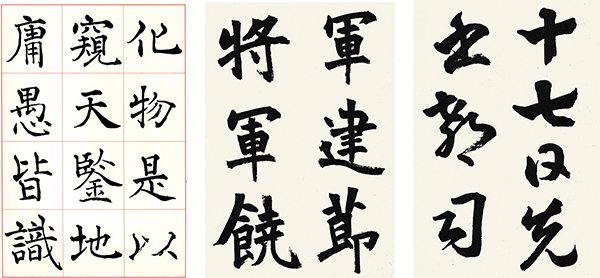

左から日下部鳴鶴・巖谷一六・長三洲

病気のために東京に出て、はじめは一六先生を訪問し、先生から廻腕法のお話を聞いた。自分も『述筆法』ではわからなかったが、楊守敬に聞いてはじめていまのように執筆すると話された。

数月後に鳴鶴先生をお訪ねした時に、長鋒を使われるところを拝見した。その当時ははなはだしく長い筆を使っておられた。

一六先生の筆はおもに馬毛を用い、羊毫が少しまざっていたように思われたが、鳴鶴先生は純羊毛で、唐筆または温恭堂製、墨は唐墨と決まっていた。

当時道人は病気のために、年に一、二回上京したので、古法帖あさりをしている余暇、両先生のところへそのつどおうかがいするので、古法帖の学びかたをお尋ねした。

一六先生には詩をなおしていただいていたが、書の話は鳴鶴先生のほうが書生でも老人でも一律にこれを相手にしてさかんに話されたからしごくおもしろかった。

一六先生のお話は書道の要領をつかんでおられたから、時々ためになることをお聞きすることができたが、それが三度に一度か五度に一度ぐらいしか聞かれないので、若い者には少々ものたらぬ感じはあった。しごく鷹揚な態度で、春風の中にいるような先生だった。

鳴鶴先生は科学者に逢ったように、あちらの法帖こちらの手本と持ち出され、親切に説明をしてくださった。四、五年後に入門をさせていただいたが、先生のお話に、君は古法帖をたくさん持っているから、それによって好きな手本を学んだほうがよい。自分の弟子は吾輩の書の悪いところばかり学んで困るなどとお話があって、道人には初めから古法帖だけで学ぶことを教えてくださったので、道人はたいへん幸いをした。

当時の筆は先生の用筆以外は使わなかった。

大正2年 比田井天来書 廻腕法の名残が見られる

東京に十五年ほど住んでいたが、鎌倉へまた移ることになった。

今から二十五年ほど前に松田南溟君を訪問したら、「ぼくも用がないから書家にでもなろうかと思って、このあいだ晩翠軒から長鋒の羊毛筆を買ってきた」とのことで、長鋒の使いかたを教えろとのことであったが、道人は、これから学ぶ者は長鋒の羊毛などは用いぬほうがよい。自分はこの法に二十年間も苦しんでいるからいまさらやめることもできぬが、これから始めるには剛毛筆でふつうの執筆法によられるように注意したら、その法筆法はいかにせば可ならんかとの質問であったが、それは道人にもわからないから二人で研究してみようといって、松田君に、遊びながら鎌倉へときどき出てこられるように相談し、その研究が月に一、二回ぐらいあてに二、三年以上も続いたろう。

昼夜兼行で古法帖と首引きをし、これでもないあれでもないと、しばしば議論になってくる。

温厚の松田君が、家では出したことのない高声を出されることもあり、いまから考えてみると書を研究している間、あの時ほど愉快のことはなかった。

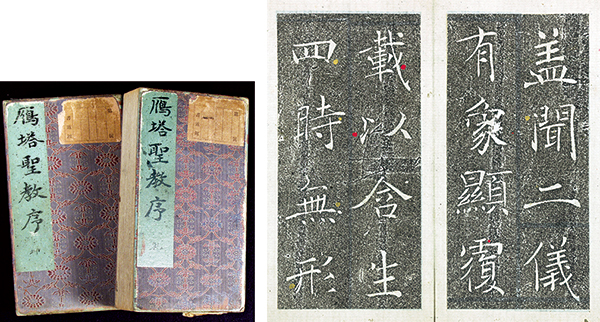

松田南溟手装「雁塔聖教序」 右の拓本に見られる朱と金の圏点は二人がつけたもの

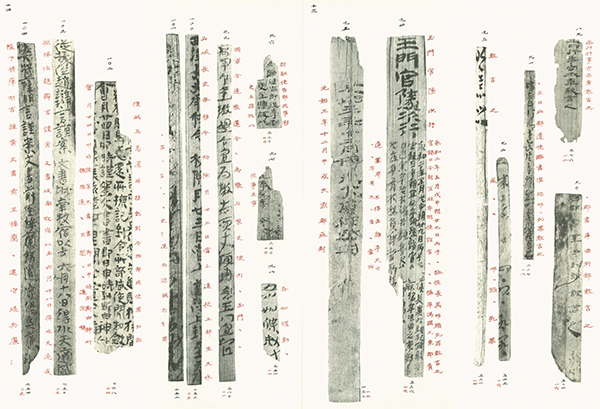

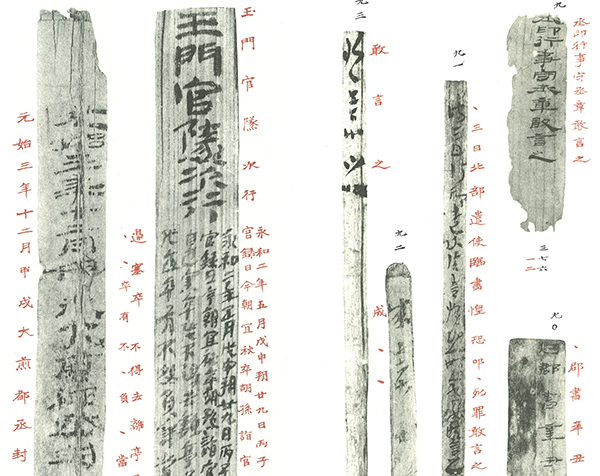

木簡(シャヴァンヌ本) 楷書釈文は松田南溟書

上の画像の部分拡大

けんかのようだなどというて小琴が茶を入れてくることもあり、しごくのんきな別世界で、ついに道人も剛い毛を用いることになったが、当時剛い毛を用いる者は下町の寺子屋ぐらいで、邪道扱いをされていたから、剛毛を用いるものは友人間で二人だけであった。

当時二人ともほかの専門家とあまり交渉がなかった。

久志本(梅荘)君と前田黙鳳君はときどき鎌倉へ来た。前田は羊毛で久志本君は剛毛であったが、久志本君の用筆法はだいたい貫名(菘翁)流であるから疑問もなかったので、研究の仲間には入れなかった。

丹羽海鶴君は羊毛の礼賛者で、剛毛は大不賛成であったが、五、六年後、丹羽君方へ遊びに行った時に、字を書けということであったが、君のところには剛毛がないから書かぬと言ったところが、あるよあるよと袋戸棚から一本出してきた。これは出雲の耕文堂の送った筆で鳴鶴先生からもらわれたものだ。

一点を打ち一画を作るごとに、丹羽君がそばから不思議だ不思議だと言って、一筆ですぐに角ができると見ていた。

数日後行ってみると、おれもこれから剛毛にするから教えろとのことだ。

君はいったい剛毛は邪道だと言うではないかと反駁すると、どうも羊毛のほうがかえって邪道のようだと言い出して、これだこれだと袋戸棚から道人の書いた反故を持ち出して、この真似をしてみるとこしらえないでも一筆で角ができる。

夜の一時までも引き止められ、丹羽君もとうとう剛毛党になり、これから三人が寄るとこの話だけでもちきりであった。

これがために一時は三人が同じような字になったから、道人が動議を出し、今後は自分の発見したことはおたがい秘密にしておくことにしたために、その後多少違ってきたが、剛毛主義は同一であった。

丹羽君は剛毛がますます昂じ、純山馬の先に肉のない筆を好んで使っていた。

天来が書いた剛毛筆による古典の全臨集「学書筌蹄」

比田井天来が書いた扁額(大正8年) ごりごりとこすりつけたような筆跡はこの時期の特徴

道人は羊毛を用いていたことが約二十年、剛毛が二十年間であった。

剛毛主義の時分には、生徒に実際に教えていなかったから、小学校生徒の学用品から国民経済におよぼす影響なぞということはてんで頭になかったために、小学生になぜ剛毛を用いさせないかと空論を雑誌などに書いたものだが、昭和五、六年ごろから東京美術学校の講師を無理に頼まれ、実際その衝に当ってみると、美術学校の師範科生は卒業すると師範学校の先生にもなる。師範学校の生徒は小学校の先生になるから、教育者としては、地方の小学校生徒の購買力を考えなくてはならない。

書学院の後援会で作らせている、昭代清賞の小を用いさせても一本一円である。それを三分の一か半分ほどおろして書く。その筆は洗わないで拭っておくから、じきに禿してしまう。

高等学校や師範学校の生徒はべつに高いとはいわないが、剛い毛だけで習った者には羊毛はとうてい使われないから、自然生徒にもその筆を用いさせることになるのは当然である。小学生まで用うることになると需要者が多くなるから、剛毛はますます高くなってくるゆえに、じきに禿くするために非常に高価のものになり、その負担に耐えぬようになるのは当然のことであるのに気づいた。

ゆえに小学校の生徒には、馬毛および羊毛の兼毫筆を用いさせるのがもっとも適当であると思い、教育者としての見地から、美術学校の生徒に教えるときにかぎり、柔毫やむをえず用いていた間に、図らず一種の新しい用筆法を考えついたのである。

この法によるときは、羊毛の長鋒筆でいかなる強い字でも書けぬことはない。坂部鶴丘君がこの法は道人独特大発見だと激賞されたが、そういわれてみると、むかしにはない法だと自分でも感心したようなわけだ。

羊毛筆に変えた後の天来作品

いまでは多くの人がじきにまねをするからもう陳腐にはなったが、字形および筆意の変化はいくらでもできる。

鳴鶴先生の遺物として前年ちょうだいした羊毛の長鋒筆は、剛毛を用いていたさいは書道における歴史的参考品として大切に保存するつもりであったが、この法を発明してから惜しみ惜しみ使ってしまった。

いま道人は多くは羊毛の長鋒を用いているが、そればかりが良いときめてはいない。

剛毛にも兼毫にも、また短鋒にも長鋒にも各々長所があり、一に限るのは芸術書を作る者の取らざるところで、どの筆でも使えなければ筆道の妙に達することはできない。

ようするに剛毛が流行したあとには柔毛が出て、短鋒のあとには長鋒になる。

結局、柔ならず剛ならず、長からず短からざる中庸をえたところに帰着する道程の変化にすぎないから、自分の用筆として決定するには中庸をえたものが一番よいように思われる。

『書の伝統と創造』雄山閣出版・1988年

初出は『書勢』2−6 書学院・1937年