「天来とその流れ」展イベント

2025年6月26日

「天来とその流れ」展イベント

2025年6月26日

6月22日に無事終了いたしました。

佐久市立近代美術館と佐久市立天来記念館の連携企画「比田井天来とその流れ」です。

ご来館くださった皆さま、本当にありがとうございました。

会期中、イベントが三つもありましたので、レポートします。

⑴5月25日、11:00から開催されたギャラリートーク(佐久市立天来記念館)

⑵同日、14:00から開催された講演(佐久市立近代美術館)

⑶6月7日、14:00から開催された揮毫会(佐久市立近代美術館)

まずは

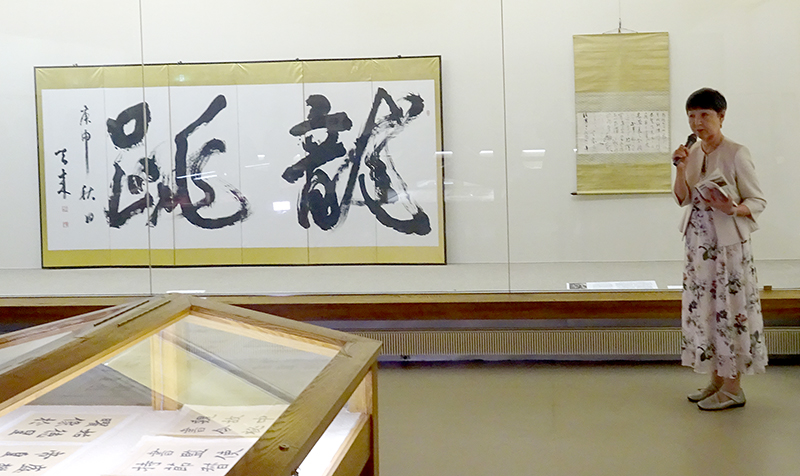

5月25日、佐久市立天来記念館でギャラリートークをしました。

右は、私を紹介してくださった天来記念館館長、木内恵理子先生。

なにしろすごく褒めてくださるので、恐縮している私が左です。

木内館長の後ろには、天来の絶筆が見えますね。

このとき、天来は起き上がることができないので、特製ベッドを作らせて腹這いで書いたんですよ。

たくさんの方がお見えくださいました。

というのはこの日、天来記念館の周辺(たぶん旧望月町)では、有線放送で、ギャラリートークが行われることを何回も放送してくださったそう。

地元の方が多かったのが嬉しいです♡

一番左奥の方が、天来生家のご当主、比田井恭子さん。

桑原翠邦先生ご揮毫の「比田井天来先生生誕之地」の石碑があるお屋敷のご当主です。

画面では見えませんが、展示されている扁額の中から、上京前の「淳風」落款と、珍しい「天籟」落款の作品をご紹介しています。

そして、なんといってもこの「龍跳」です。

大正9年に新潟で書かれたもの。

新しい筆法発見の自信に満ち溢れています。

あるべきところに収まって、本当によかったと思っています。

佐久市立天来記念館では、今後もしばらくはこのままの展示を続けるそうなので、ぜひご覧になってくださいね!

続いて、この日の午後2時からは

佐久市立近代美術館で講演をしました。

一番右でマイクを持っていらっしゃるのが、今回の企画をしてくださった学芸員の前川知里さん。

近代美術館の展示では、天来だけでなく、天来門流を「上田桑鳩の系譜」「金子鷗亭の系譜」「桑原翠邦の系譜」「手島右卿の系譜」「大沢雅休の系譜」に分け、私もびっくりするぐらいの充実した解説をつけてくださいました。

前川さんの左は佐久市立近代美術館館長の小山雅比古さん。

温厚な方で、今後もお世話になるかもしれません、とおっしゃっていました。

ということは、これからも、書道の企画展を開催してくださるかも。

講演「比田井天来と桑鳩・鷗亭・翠邦・右卿・南谷」では、55枚のスライドを使ってお話しました。

上のスライドは、戦後生まれた新しい書の萌芽といわれる書道芸術社(昭和8年創立)の方々です。

金子鷗亭、桑原翠邦、石田栖湖、大沢雅休、高石峯、鮫島看山、鈴木鳴鐸。

ここに写っていない創設者の上田桑鳩は34歳ですが、ほかの方はすべて20歳代。

若い!

そして、嬉しそう!

(上の部分、講演タイトルの都合で「先生」をつけられませんでしたがお許しください)

書道専門ではない方も「おもしろかったですよ」とおっしゃってくださり、ほっとしています。

なお、講演はすべて佐久ケーブルテレビが撮影してくださり、来たる6月27日17:00から放映されます。

番組表はこちら(PDF)。

佐久ケーブルテレビはこちら。

佐久以外の場所では見ることができないっぽいです。

そして、6月7日(土)には、天来門流の奎星会、創玄書道会、書宗院、独立書人団から、次世代を担う先生方によるパフォーマンスが行われました。

最初に机上で、褚遂良雁塔聖教序と顔真卿祭姪文稿の半紙臨書。

「雁塔なんて、誰が選んだんだ!」と、準備中の講師の先生方から抗議の声があがっていましたが、なんのなんの。

ふだんの研鑽をものがたる見事な臨書でした。

祭姪文稿もしかり!

それぞれの筆法が異なっていたので、お互いに刺激になったとおっしゃっていました。

これからが楽しみです。

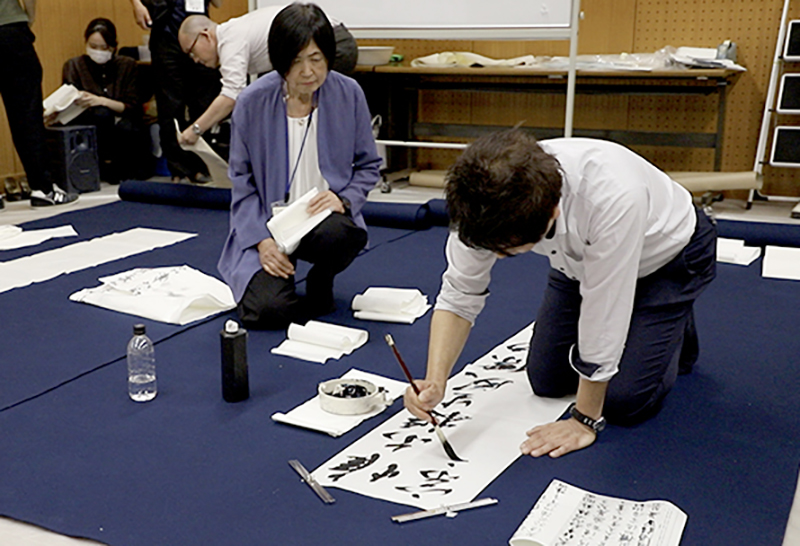

続いて床で、祭姪文稿の臨書(半切)と創作(全紙)が披露されました。

五十音順で、まずは書宗院の内田藍亭先生による祭姪文稿の臨書です。

比較的短鋒を使い、大胆ですっきりとした筆遣いは、桑原翠邦先生を思い起こさせますが、この迫力は内田先生独自のものですね。

創玄書道会の金子大蔵先生。

柔かい毛で少し長鋒をお使いです。

金子鷗亭先生、卓義先生が使った筆と似ていますが、無駄のないすっきりとした運筆は大蔵先生独自のリズム。

「臨書百種」という個展が開催されるそうですが、まさに「臨書の鬼」ですね。

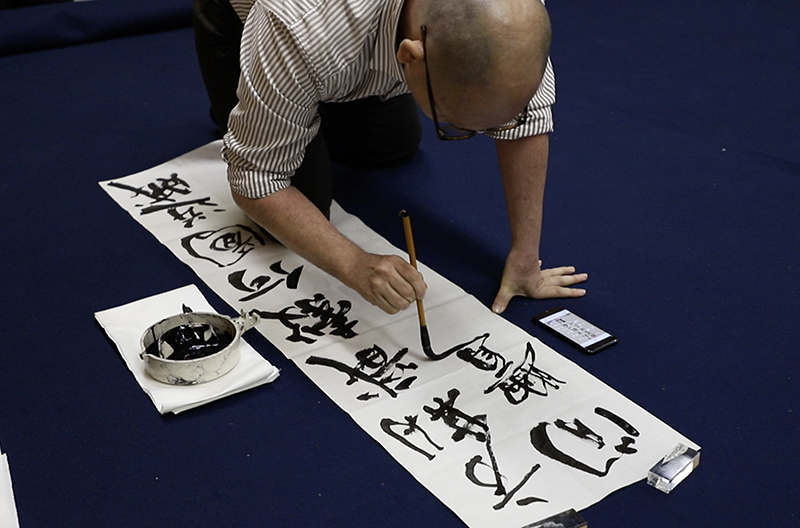

奎星会の本田英之先生は、なんと40歳。

上田桑鳩先生の祭姪文稿(黒く塗った折帖に朱で臨書した最晩年の作品)に対するリスペクトが感じられました。

ナイーブな感性に、なんだか心洗われる思いでした。

独立書人団の松尾鴻先生です。(鴻は本名だそう)

今回一番の長鋒で、紙面に墨がすいつくようにじっくりとお書きになるのは手島右卿先生ゆずりですが、ご自分のリズムを見つめつつ、真剣に対峙していらっしゃるように感じました。

つまり、比田井天来の俯仰法は、まさに天来が望んだとおりに受け継がれていると思います。

なぜそう思うかは、後ほどブログに書きますね。

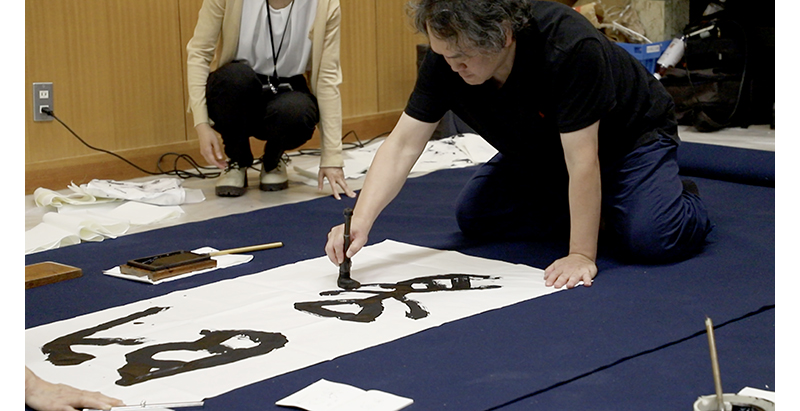

これからは創作です。

内田藍亭先生は金文風の篆書で「臥龍」。

金子大蔵先生は島崎藤村の「せめて芸術を恋ひ慕ふ深き情けを持たしめよ」。

本田英之先生は「天来」(!)

松尾鴻先生は「望月」(!)

咲(佐久?)とどちらにしようか迷ったそう(!)

師の価値観を踏襲しようとする傾向も多い中、臨書を大切にしつつ、新しい世界を目指す若い力を感じた幸せな時間でした。

なお、揮毫会の動画をユーチューブで見ることができます。

書の広場

会派を超えた新しい交流が始まったような気がします。