席上揮毫会 天来の俯仰法は今?

2025年6月3日

席上揮毫会 天来の俯仰法は今?

2025年6月3日

佐久市立近代美術館で、注目のイベントが開催されます。

日時 6月7日(土)午後2時から3時半

会場 佐久市立近代美術館視聴覚室

講師 内田藍亭(書宗院運営理事)

金子大蔵(創玄書道会評議員)

本田英之(奎星会同人会員)

松尾 鴻(独立書人団理事)

定員50名

参加費は不要ですが、事前の申込みが必要です。

電話0267-67-1055

講師は、比田井天来門流を代表する4つの団体から選ばれた先生方です。

桑原翠邦先生創設の書宗院、金子鷗亭先生創設の創玄書道会、上田桑鳩先生創設の奎星会、手島右卿先生創設の独立書人団。

内田先生と金子先生、松尾先生は50歳代で、「比田井天来・小琴顕彰 佐久全国臨書展」で、小中学生の事前審査を担当してくださっています。

そして、本田先生は40歳代。

まさに若きホープです!

さてさて、比田井天来といえば「俯仰法」の発見が有名です。

では、俯仰法とはいかなる筆法なのか。

これ、実は簡単ではないのです。

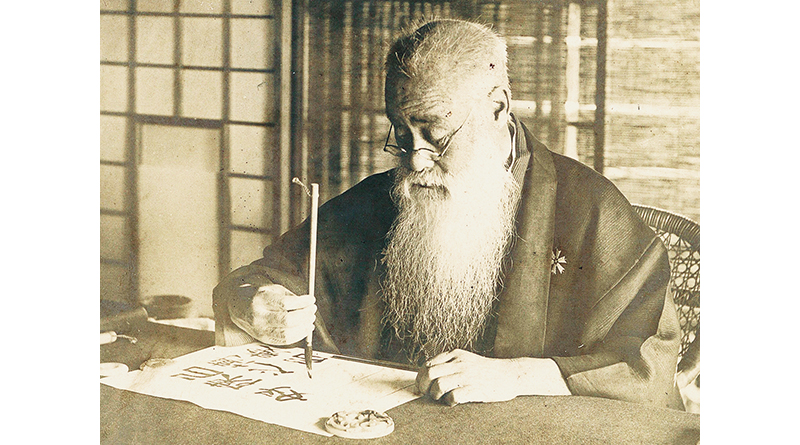

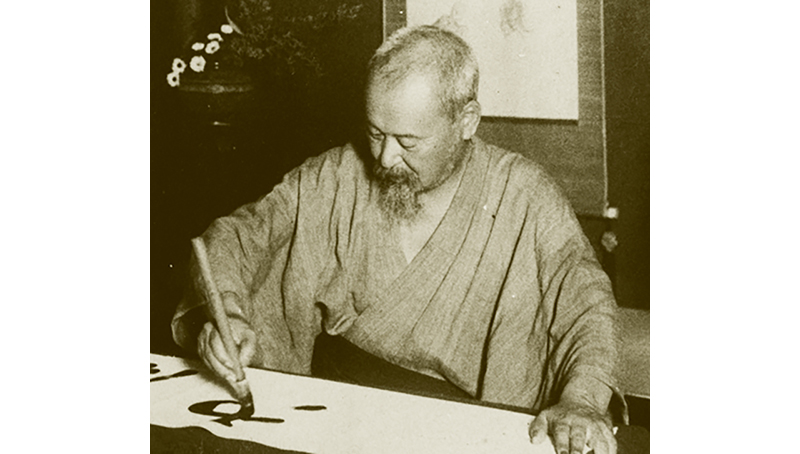

上は天来の先生、日下部鳴鶴が「廻腕法」で書いているところです。

1880年に来日した楊守敬から学んだ筆法で、いかなる書体でもこの姿勢で揮毫しました。

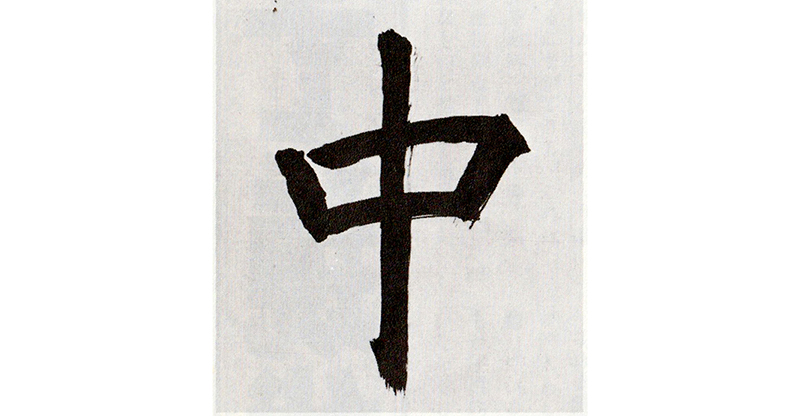

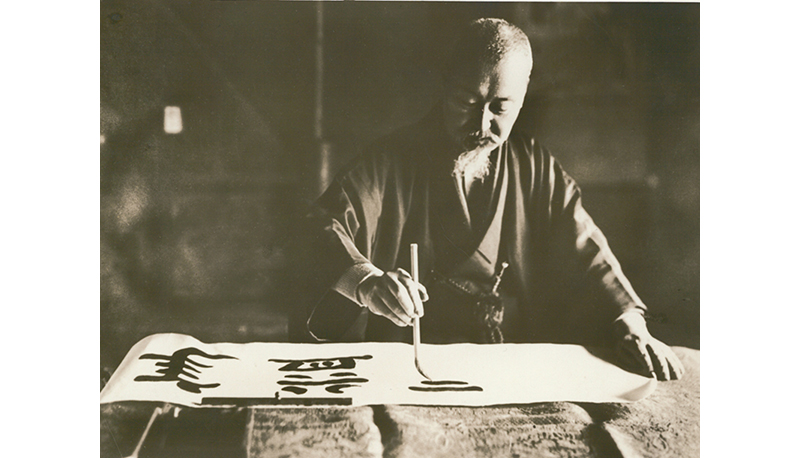

俯仰法で書かれた天来の書と比べてみましょう。

打ち込みと収筆の形が違うのがおわかりでしょうか?

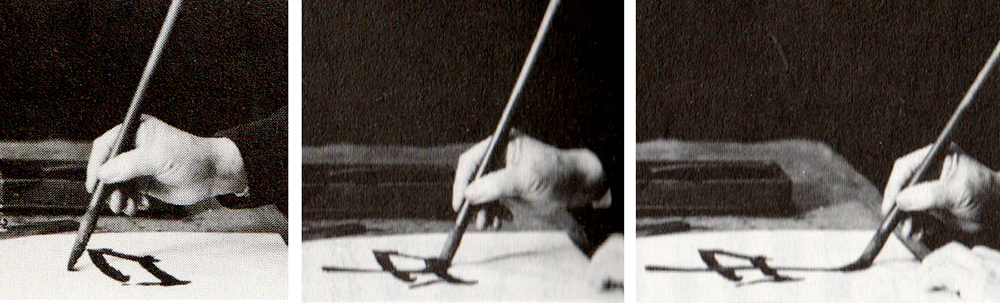

これがどのように書かれたのか、「墨」54号(1985年5月)で、天来の次男、南谷が実演しています。

縦画を書くとき、最初は筆が立っていますが、書き進むにつれて手前に傾いていきます。

たしかにこのように書けば、打ち込みと収筆の三角形が自然に作られます。

そうか! と信じていた私ですが、

うーん、ちょっと違うような。

ええっ? これ、逆でしょ(怒)

筆が立ってる、廻腕法か?

最後は隷書なのでこういう書き方も理解できますが、なんだかよくわからない。

天来の筆使いについて、桑原江南先生はこんなふうに書いています。

何せ先生の言うこと、指導することは矛盾だらけである。

統一も法もないでまかせなのである。

でまかせの証拠に揮毫のお手伝いをした折の状態を申し述べれば皆さんにわかってもらえると思う。

一二時間墨を磨らされる。

その間工夫創案の話や、地方漫遊の話や、墨が磨れて揮毫となると手伝いがたいへんだ。

机の反対側から紙を引っ張る。

書かれたあと墨を吸い取る。

できたものを順に吊す。

気分を換えるには筆をかえるのが一番良いといって、剛毛からべたべたな羊毛にかえる。

短鋒から長鋒にかえる。

かと思うと画筆、面相を使う。

懸腕直筆でやっているかと思うと、次に掻繰くような使筆をする。

全く気まぐれも甚しい。

「先生もずいぶん気まぐれですね」というと、「ハハ比田井放題だよ」と言っておられた。 (『書道』桑原江南)

なんともはや・・・。

要するに、俯仰法という名前はあっても、実態は鳴鶴のような決まった筆法ではなかったようです。

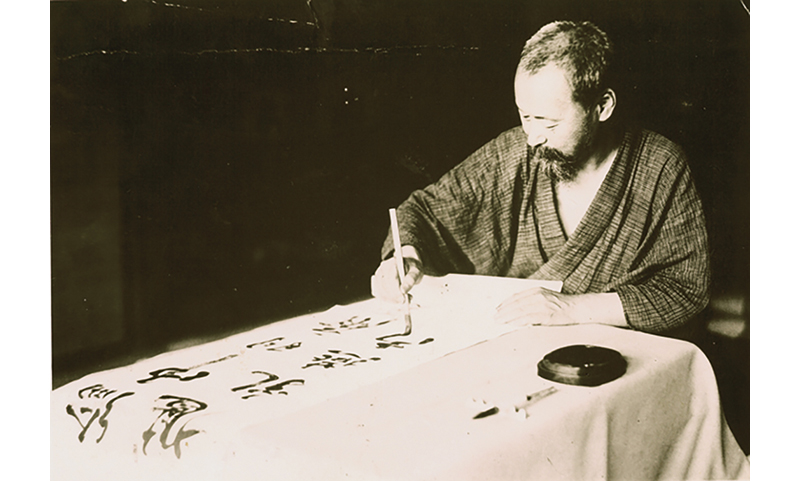

では、お弟子さんたちはどのような書き方をなさったのでしょうか?

それがわかるのが、このたびのイベントなのです。

天来とは異なった書の世界を拓いた方々ですから、執筆もそれぞれ異なっているはず。

楽しみですね。

イベントでは、半紙と条幅を書いてくださる模様なので、楽しみです。

ちなみにその日、午前中に先生方を佐久市立天来記念館にお連れして、私が作品解説をやります。

興味のある方は午前10時半過ぎに天来記念館においでください。

「龍跳」をはじめとする名品がお待ちしていますよ。

佐久市立天来記念館の展示詳細はこちら。

この投稿をご覧になった筒井茂徳先生から(いつも的確なアドバイスをくださいます)メールをいただきました。

桑原江南の談話

「掻繰くような使筆をする」の

・掻繰く

・使筆

の二つは意味も読み方も不明です。ルビだけでもつけてください。

そう言われても、わからない・・・。

しかし俯仰法がでたらめだつたことを、孫娘がばらして好いのだらうか(汗)?

えっ? そうなるの?

「弟子に自分の筆法を見せなかった」というのが正確な言い方なのでしょう。

自分はかつて廻腕法で書こうとしたけれど、そのように筆法を伝授するべきではない。

「天来先生は自分には新しい筆法を隠していた」と上田桑鳩先生は書いていますが、ここにも天来の新しさがあったように思います。

自らの目で古典と対峙しなくてはならない。

そう教えたかったのではないでしょうか?

連載中の「比田井天来の生涯」で、さらに深く考えていきたいと思います。