美術館の無料開放日、5月25日に講演します

2025年5月23日

美術館の無料開放日、5月25日に講演します

2025年5月23日

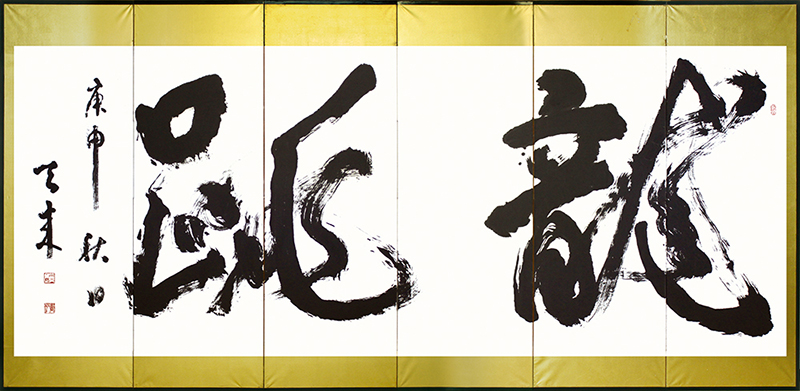

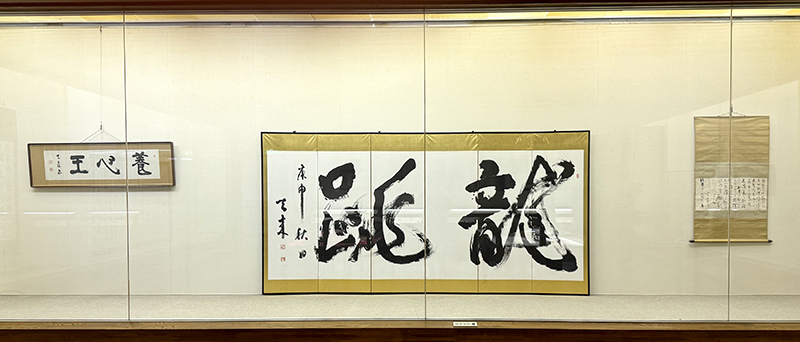

現在、佐久市立天来記念館に展示されている天来の屏風「龍跳」の落款は「庚申」です。

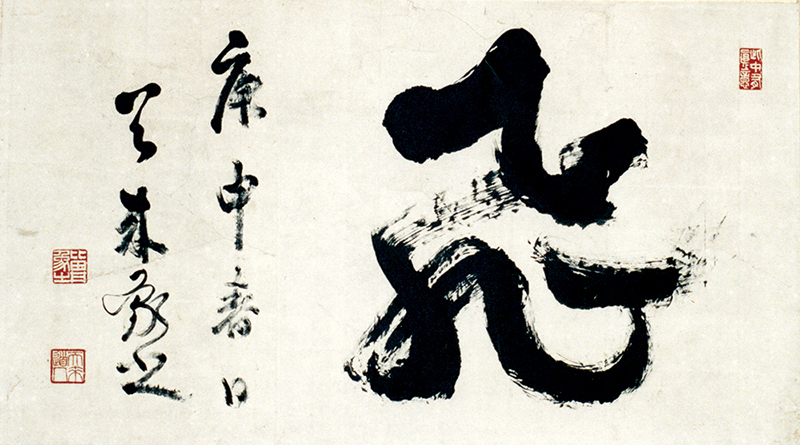

上の「飛」が書かれたのも同じ「庚申」の年、大正9年です。

青森県弘前の岩木山神社に所蔵されています。

この「庚申」(大正9年)と、その前年「己未」(大正8年)は、天来にとって飛躍の年でした。

そもそもの始まりは大正2年でした。

大正2年、出雲です。

天来はこの年から、全国を遊歴して書道講習会をひらき、作品を販売しました。

当時、このような遊歴はよく行われましたが、天来の場合は用意周到でした。

天来の左の井原雲涯は師範学校の先生で、天来を招待し、現地でのお世話をしてくださったのです。

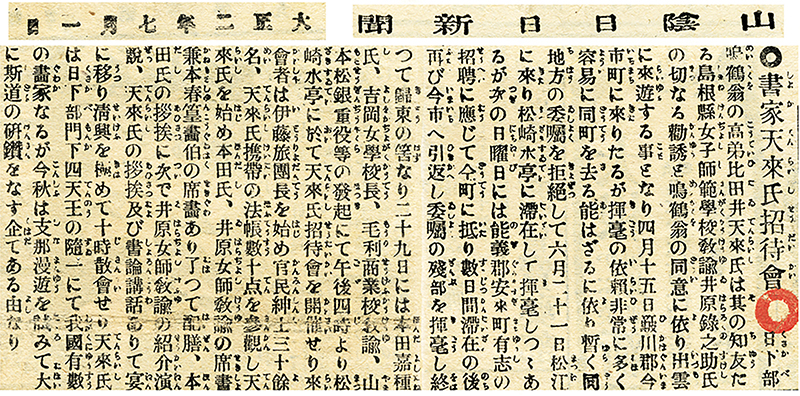

おかげさまで、こんなふうに新聞にも紹介されました。

天来の作品が大人気だったことがわかります。

当時の作品です。

日下部鳴鶴の筆法である「廻腕法」で書いていることがわかります。

そして、遊歴を重ねていくと、天来の作品がどんどん変化していきますよ。

大正8年、青森県弘前です。

このときに書かれた作品はというと

「清巌」は幅1m80cmの大迫力です。

前の作品とまったく変わりました。

俯仰法を発見したのです!

翌大正9年も精力的に遊歴を続けました。

5月に長野、6月に鶴岡、酒田、秋田。

9月には出雲、松江、京都。

さらに越後、金沢、福井、能登。

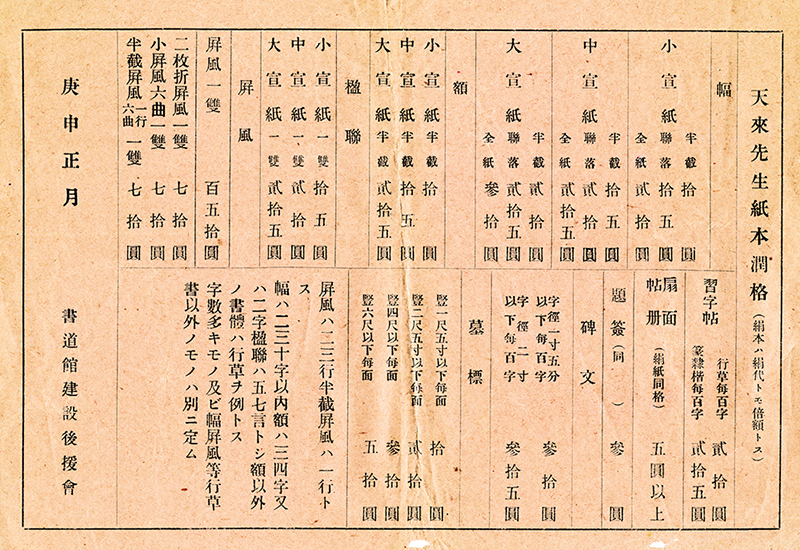

大正9年の作品定価表です。

左下の「書道館建設後援会」とありますが、「書道館」とは書の古典名品を所蔵し、誰でも見ることができる書道研究機関で、後に「書学院」と名称を変えました。

地方を回る間に、古典臨書の必要性を痛感し、遊歴で建設経費をまかなおうと考えたのです。

大正9年に新潟で書かれたのが「龍跳」です。

迫力の中にも静けさが感じられる名品だと思います。

佐久市立天来記念館での展示風景です。

詳細はブログで。

明後日の講演では、俯仰法発見をメインに、60点以上にわたる画像(現在製作中)を使ってお話します。

今回は時間をかけて準備できたので、新たに確信した事実がたくさんありました。

また、最後に、1962年に収録された「天来を偲ぶ会」の音声データもご紹介します。

上田桑鳩、金子鷗亭、桑原翠邦、手島右卿、沖六鵬、比田井南谷ら、今はなき巨匠たちの肉声を聞くことができる貴重なチャンス!

天来先生は、他人のことはいろいろ心配するけれど、自分の経済はうまくなかったね。

とか

先生は校正のときに、初校で直す、再校で直す。

あれだけ原案をひっくり返して元もこもなくなってしまう直し方は珍しい。

とか、

とにかく楽しい座談会です。

講演は5月25日午後2時から、佐久市立近代美術館の視聴覚室で、定員は50名。

電話0267-67-1055にお申し込みください。

同日、午前11時からは、佐久市立天来記念館で作品解説をやります。

こちらは申込み不要です。

両館とも、5月25日は無料開放日。

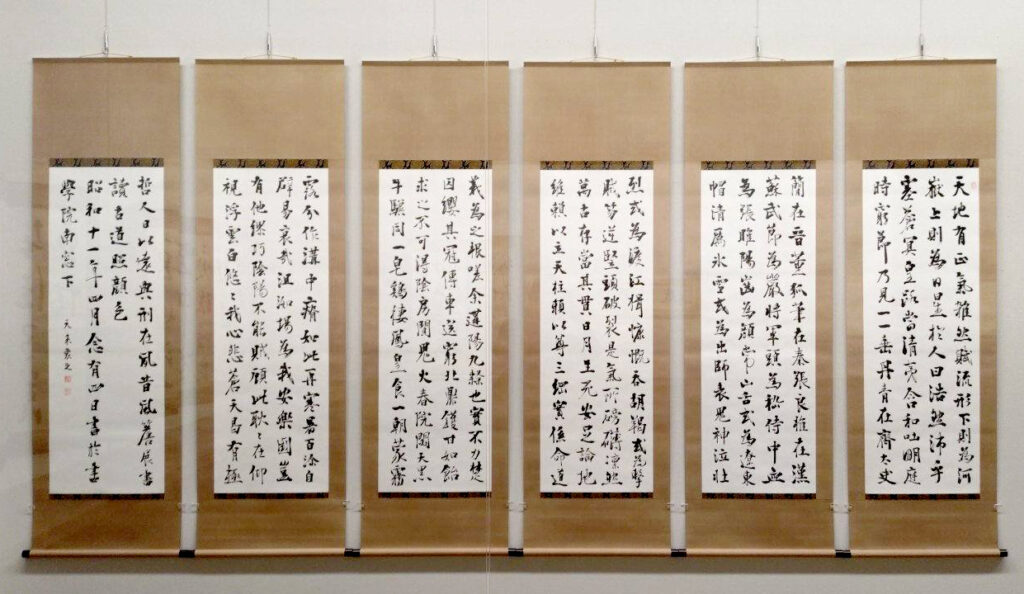

佐久市立近代美術館の展示の中に、今回始めて紹介される「正気の歌」があります。

今回の記念に表具して、近代美術館に寄贈しました。

(画像は書宗院の井上素山先生からいただきました。)

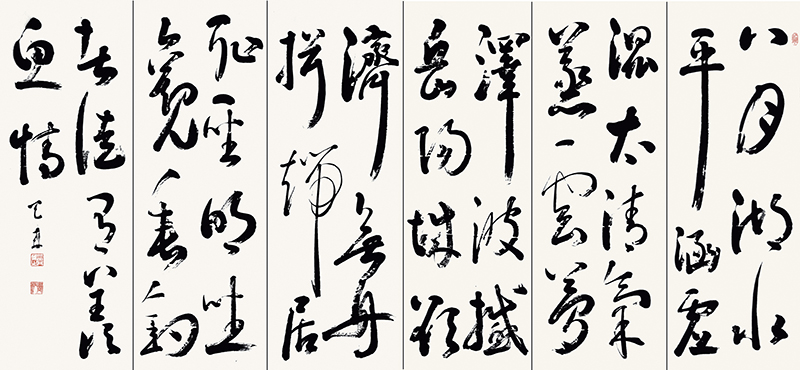

有名なこの屏風も展示されています。

6月7日にはもう一つのイベントとして、天来門流の団体を代表する奎星会の本田英之先生、創玄書道会の金子大蔵先生、書宗院の内田藍亭先生、独立書人団の松尾鴻先生による揮毫会があります。

こちらの詳細は追ってブログで紹介します。

新佐久市誕生20周年記念事業 佐久市立近代美術館・天来記念館連携企画「比田井天来とその流れ」は、天来の代表作と門流の作品を見ることができる貴重な展示です。

6月22日までです。

くれぐれもお見逃しなく!