比田井天来の生涯 2上京・改名・結婚

2025年5月14日

比田井天来の生涯 2上京・改名・結婚

2025年5月14日

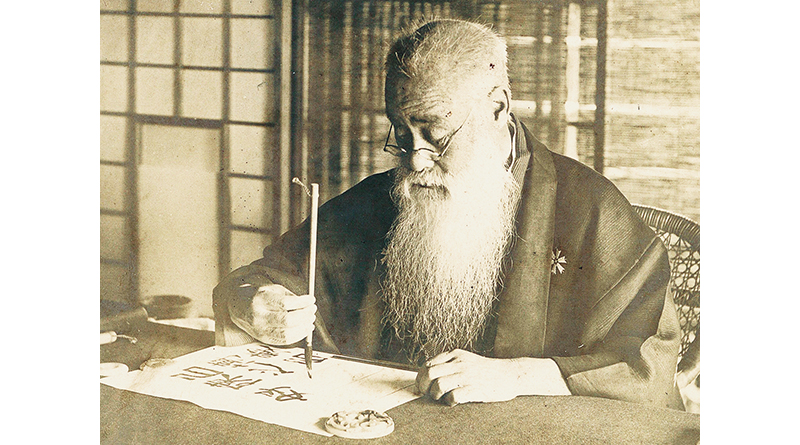

上京した常太郎は日下部鳴鶴の門をたたきます。

29歳で「常太郎」から「鴻」に改名し、雅号も「淳風」を「天来」にかえました。

30歳で結婚し、その後の生活を安定させるべく着々と準備をすすめます。

1897年、26歳で上京した常太郎(天来の幼名)は、さっそく小石川哲学館に入学して漢学を学び、翌年、二松学舎に移ります。

校長だった三島中洲の愛顧を受け、漢籍の力を養い、漢学、金石文字学、各体の字学を研究しましたが、このことは後の書業の展開に大きな力となりました。

書は日下部鳴鶴の指導をあおぎます。

多くの資料を所蔵し、さらに楊守敬から伝授された廻腕法を駆使して注目を集めていた鳴鶴のもとには、3000人ともいわれる弟子が集まりました。

常太郎はかつて、父とともに上京したときに、鳴鶴を尋ねていましたが、そのときの印象をこう述べています。

鳴鶴先生は科学者に逢ったように、あちらの法帖こちらの手本と持ち出され、親切に説明をしてくださった。

4、5年後に入門をさせていただいたが、先生のお話に、君は古法帖をたくさん持っているから、それによって好きな手本を学んだほうがよい。

自分の弟子は吾輩の書の悪いところばかり学んで困るなどとお話があって、道人にははじめから好きな法帖だけで学ぶことを教えてくださったので、道人はたいへん幸いをした。(道人の使用した用筆の変遷)

鳴鶴が主催する「同好会」では一週間に一度、課題を決めて各人が臨書を持ち寄ることになっていましたが、ここで騒動が起こります。

北魏時代の鄭道昭が課題となったとき、よい法帖がみつかりません。

上野の古書店に珍しい拓本が出ましたが、高価であるため、鳴鶴の高弟たちが購入を迷っている間に、売れてしまいました。

買ったのは誰かと問うと、信州の書狂人(きちがい)とのこと。

先輩たちを差し置いて購入したのは、まだ正式に入門していない常太郎でした。

この事件を契機として、鳴鶴の門人の間に常太郎の名前が知られていったであろうことは想像に難くありません。

書の研究と同時に、常太郎は新しい家庭と生活の安定に向けて、準備を始めます。

かつて病気治療のために父と共に上京したとき、宿泊していたのは、神田蛎殻町にある小さな旅館でした。

女主人は田中謹(きん)、一人娘は元子(もとこ)といいました。

元子は幼いころから厳格な教育を受けて和歌と書に長じ、常太郎を「お兄さま」と慕っていました。

元子の教育に熱心だった謹に、常太郎は国文学者として高名であった阪(ばん)正臣(まさおみ)に元子を預けることを勧めます。

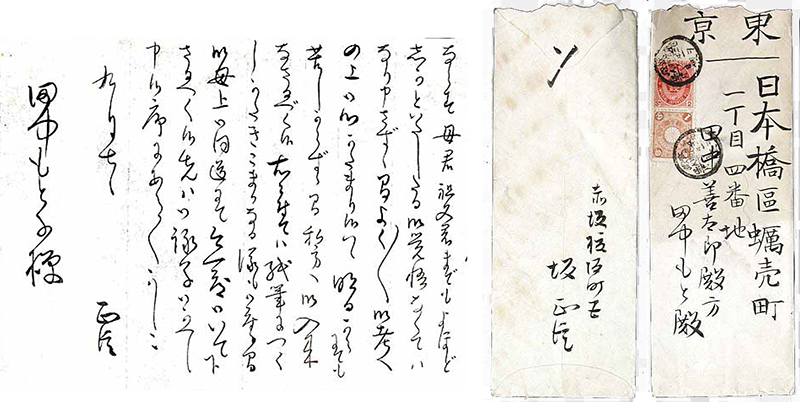

上は、阪正臣が14歳(数え年)の元子へ送った手紙です。

(封筒宛名にある田中善太郎は元子の祖父)

当方は子どもが多く、相手をすることになれば勉学のさまたげになるかもしれません。

蔵書は自由にお読みくださってかまいませんが、私も忙しく、時間を決めて講義や添削をするわけにもいきません。

そもそも他人の家に入り、家の人々と睦まじく過ごすのは難しいことです。

辛抱強く押し通すご覚悟がなければ、一ヶ月か二ヶ月で去ることになりましょうが、それは双方の不名誉となります。

よくよくお考えの上、おいでください。

元子が阪正臣の家に住み込み、修行を始めたのは1896年です。

真冬は水をかぶって勉強し、何よりつらかったのは、たくさんあるランプを磨くことだったと語ったそうです。

満13歳は現代でいえば中学1年生。

学問や書のみならず、ここで得た数々の経験は、後の元子の宝物となったことでしょう。

修行は3年半続きました。

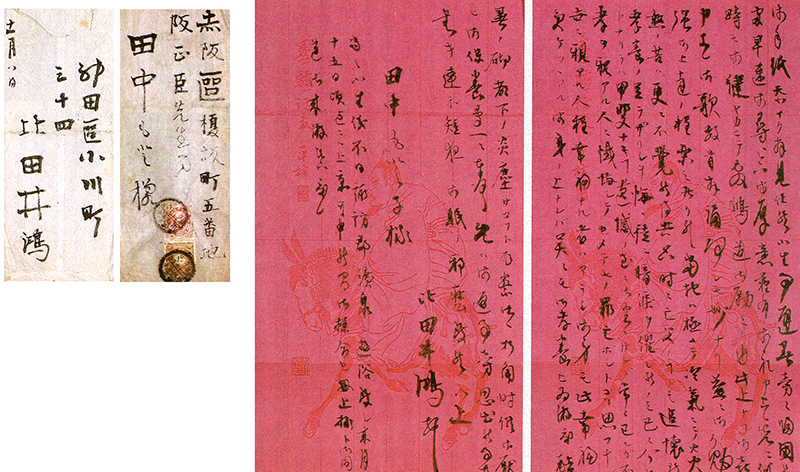

修行中の元子に宛てた手紙の差出人は「比田井鴻」。

この年の3月、常太郎は鴻と改名していました。

ちなみに雅号を「淳風」から「天来」に変えたのも、この頃と考えられます。

お健やかに敷島(和歌)の道におはげみのご様子、この上なくお喜び申し上げます。

和歌数種を拝誦、いずれも優れています。

益々ご勉強ご上達のほど、嬉しく思っています。

本文の最後には

「まずはご返事かたがた思い出のことなど書き連ね、短い夜の眠りを邪魔いたしました」とあります。

睡眠を削って勉強している元子への励ましがうかがえます。

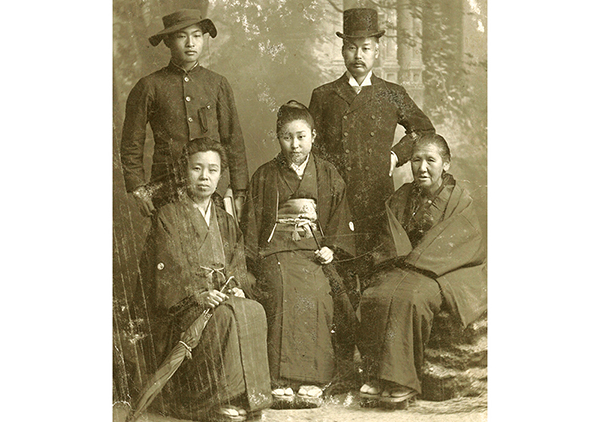

1901年、3年半の修行を終えた元子は、天来と結婚しました。

天来は30歳、元子は17歳でした(年齢は数え)。

一人娘、元子を嫁がせたため、田中家は養子を迎えました。

天来と同郷の田中雄太郎です。

雄太郎は元子の母、謹と初めて会ったときの印象をこう書いています。

養母(謹)は安政四年未年生まれで、生来怜悧の質を享け、幼少より三味線の遊芸を仕込まれて、糸も相当達者であった。

しかし女でありながら男の遊びが好きで、子供時代には凧揚げも上手だったという。

漢籍を習い、四書五経の素読から始めて、相当深く進んだらしい。

その折に易学を修めたのが、後に思わぬ助けとなったのである。

生活の絶頂から急速に転落して不運となり、やむなく蛎殻町一丁目四番地の米穀取引所付近に転居し、生活のため易占を始め、客の依頼する相場の騰落を占っていた。(比田井雄太郎手記)

男勝りで漢学に通じ、行動力に恵まれた謹は、その後の天来一家の経済を支えることになりました。

天来は上京のときに父から分けてもらった田畑を売り、家作を購入して家賃収入を得ますが、その采配をしたのが謹だったのです。

私が知っている範囲では、女でありながら洗濯や裁縫は一切やらず、ほころび一つでも面倒くさがり、人手をわずらわすような男性的な人であった。

「差配さん」「差配さん」と人にいわれ、貸家の家賃の集金や居住人の世話に熱心で、これが天来先生の経済をまかなっていた。

出入りの多い居住人の中には、家賃の不払いや滞納が多く、実に世話の焼ける商売であった。

たまには家賃が払えず、夜逃げをするという、落語のような話も実際にあった。

大晦日の晩に、「家賃が払えぬから来月まで待ってくれ」と頼みに来て、一杯機嫌で小原節を唄って帰った好人物もいたそうである。(比田井雄太郎手記)

こうして、新たな生活への準備が着々と整えられていきました。

次回はいよいよ新たな筆法の発見です。