「ふれてみし あざみの」とアイス屋さん

2025年5月4日

「ふれてみし あざみの」とアイス屋さん

2025年5月4日

「隊長、詩(私)的に書を語る」は、比田井義信(1953年生まれ・私の弟です)が母、比田井小葩(しょうは)を回想しながら、小葩の書を語るシリーズです。

比田井小葩のオフィシャルサイトはこちら。

2024年10月14日から「時々南谷」を追加して、比田井南谷の作品も紹介しています。

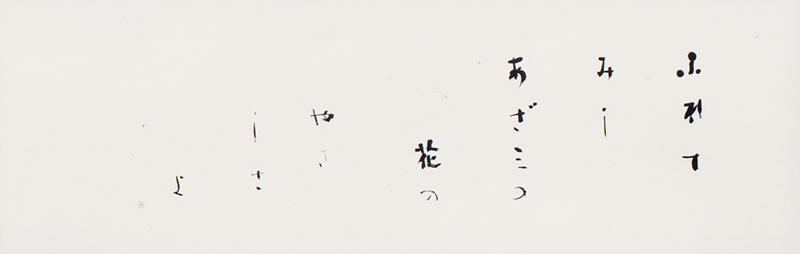

ふれて みし

あざみの 花の

やさ しさ よ

高浜虚子の次女、星野立子の句です。

1970年の第6回創玄展に審査員として出品されたものです。

南谷がExpo70で力強い大作を発表していた時に、なんと穏やかな、それでいて背筋のしゃんとした書でしょうか。

最近はやりの大暴れな書でなく、こういう審査員に審査されたいものですね。

なあんて

1960年ころの山下公園あたりには、夏になると公園の中や歩道沿いに、自転車の後ろに箱を積んだアイス屋さんが何人もでていました。

その後、リヤカーや側面に作り付けのお店になりましたが、母は汚いから絶対にダメと言い、買ってくれませんでした。

今思い出すと、ランニングシャツを着て手拭いを首に巻いたおじさんが、汗をふきふきその手でコーンを持って、、、

やっぱりやめておいてよかったかな。

動物園とか出店になっているところでは、買ってくれました。

覗くと大きくて丸い鏡みたいな魔法瓶の中にドライアイスと一緒に、大きな丸箱のアイスが入っていてすくってくれるのですが、硬くて苦労することがおおかったようでした。

まだ冷凍庫がなかったので、ドライアイス頼みだったのです。

で、ドライアイスって、あの炭酸飲料のガスと一緒ですよね。

どうやって作るのかなんて考えたことなかったのですが、調べてみてびっくり!

アンモニア工場や製鉄所や石油コンビナートの副生ガスを無毒化して作っているんだって。

何かおそろしいけど、、、

ペットボトルだって無害だといわれてたけど、よく調べたら中にマイクロプラスチックがいっぱい浮かんでいたとか、、、

そのうちに何か見つかってもしーらないっと、、

比田井小葩の作品は、簡素な響きが紙面にあふれています。

1960年頃の比田井南谷も、細い線による作品を書いていました。

「減筆された細い線を用いて、しかも筆意がいかに空間を支配し、古典のある種の傑作に見られるような、強い造形性を創造することができるかどうかという試みである」と言っていますが、小葩のこの作品がまさにそれを実現したのではないかと感じます。

他界する二年前の書だと思うと、なおさら感慨無量です。。。。。

イタリック部分は比田井和子のつぶやきです。