比田井天来の生涯 1在郷の頃

2025年5月6日

比田井天来の生涯 1在郷の頃

2025年5月6日

佐久市立天来記念館で「比田井天来とその流れ」展が始まっています。

(佐久市立近代美術館の展示は5月17日から)

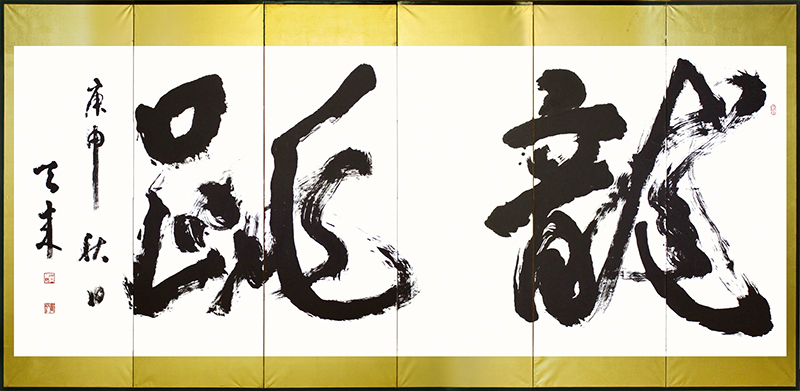

メインはなんといっても比田井天来の屏風「龍跳」です。

迫力あふれる傑作ですが、最初からこのような作品を書くことができたわけではありません。

天来は決して器用な人ではありません。

若い頃、将来に自信がもてない時期もありました。

しかし、26歳の上京を契機として、果敢に新しい世界へと立ち向かっていったのです。

これから数回に分けて、書にかけた天来の生涯をご紹介したいと思います。

なお、年齢は数え年で計算しています。

比田井天来は1872年、長野県佐久市協和(当時は協和村片倉)に生まれました。

生家は徳川時代から代々名主をつとめ、天来が生まれた頃は製糸業を営んでいました。

醤油の醸造がいつから始まったかわかりませんが、天来の兄、比田井半助が、栂野式自働製麹装置を使ったという記録が残されています。

では、天来はどんな子どもだったのでしょう?

上の写真は生家のそばを流れる鹿曲川(かくまがわ)。

常太郎(つねたろう・天来の幼名)はわんぱくな子どもだったようで、小学校へ通うようになっても、ここで川遊びをして学校へ行かないこともあったそうです。

友人との遊びではいつも指導者格で、将来大物になる片鱗が見られたとか。

自由にのびのびと育ったさまがうかがえます。

書が大好きでしたが、先生についたわけではありません。

「私は小学校に入学したころから、法帖および碑版から書を習っていた」と天来自ら書いているように、独学でした。

奥座敷で朝早くから深夜まで、紙の両面が真っ黒になるまで練習したといいます。

15歳で協和小学校を卒業。

この頃の常太郎は身体が弱かったようです。

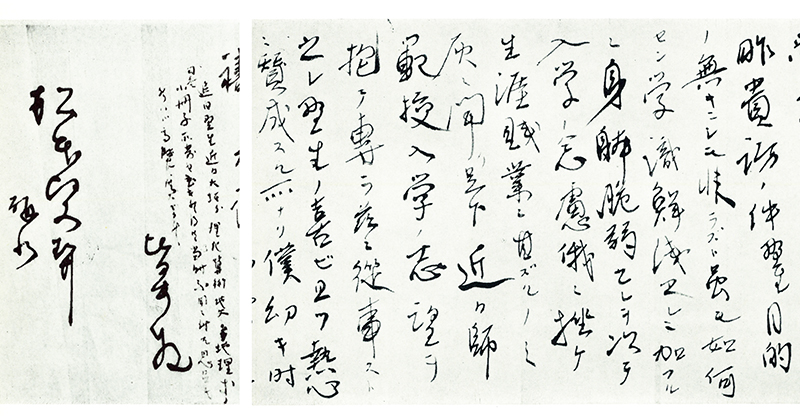

師範学校を目指す同級生、松本甚太郎氏に宛てた、こんな手紙が残されています。

自分は目的がないわけではありませんが、いかんせん学識が浅く、体も弱いので、(師範学校)入学のおもいはくじけ、生涯賤業にあまんじるしかありません。

とはいえ学問への情熱は消えず、小学校卒業後は、南佐久郡野沢町の依田稼堂の有鄰塾に入って漢学をおさめます。

4キロの道のりを下駄履きで通いました。

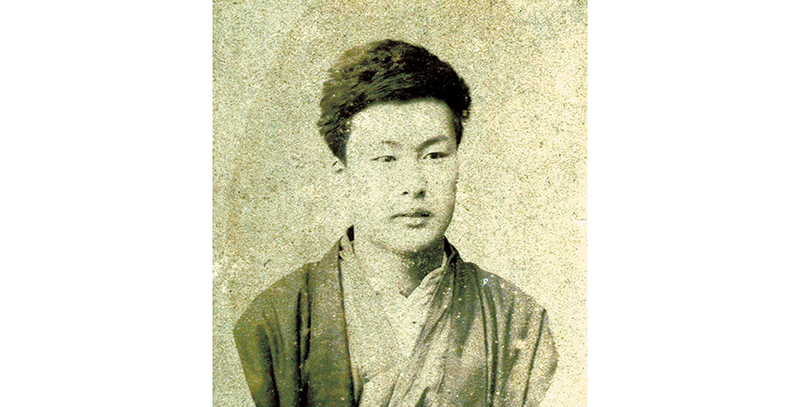

現在知られる中で、もっとも若い頃の常太郎の写真です。

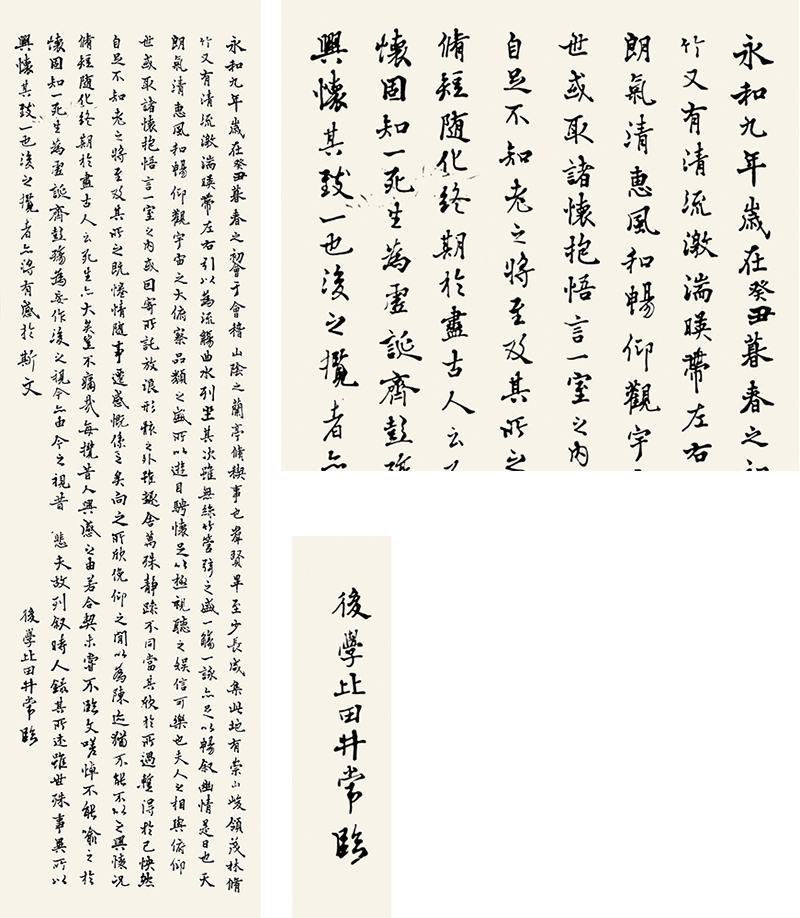

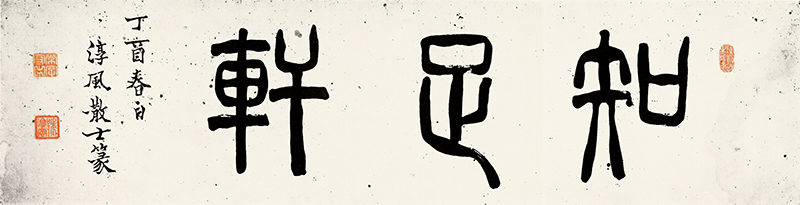

生家に残された蘭亭序の臨書は、「比田井常臨」という落款があり、もっとも若い頃の作品です。

後の豪放磊落さとは異なった、几帳面な一面が見て取れます。

20歳で常太郎は有鄰塾の助教となり、独学で、ほぼ書の各体に通じていました。

また、生糸の商談のために東京や横浜へ出かける父に同行し、有名な病院へ通って、健康を取り戻していきました。

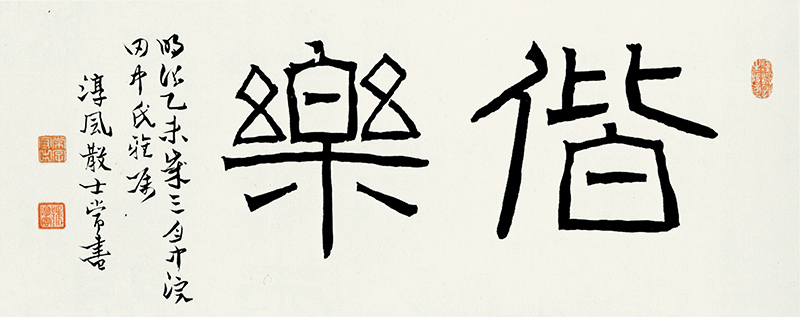

この作品には「淳風散士(じゅんぷうさんし)常(つね)書」と書かれています。

初めての雅号である「淳風」はこの後も用いられ、上京前までの作品が確認されています。

そして、転機が訪れます。

長野県佐久市にある古刹、貞祥寺。

26歳の常太郎は親戚に連れられてここを訪れました。

住職は額を書いていましたが、書き終わると常太郎に向かい、庵号を書くように頼みます。

これを見た住職は

「君は書家になれる。田舎に居てはならぬ。必ず東京へ修行に出なさい」と言い、数日後、常太郎の生家を訪れ、父親に常太郎を上京させるようにすすめました。

その年(1897年)の5月、常太郎は上京します。

当時、信州では書画は衰退し、書家や画家は生活に瀕していたので、心配した父は常太郎に財産を分けました。

日本の書道界では、新風がわきおこっていました。

1880年に楊守敬が来日し、大量の拓本や法帖類、その他の資料を携えていたのです。

日下部鳴鶴は巌谷一六、松田雪柯とともに楊守敬に面会し、それまで知られていなかった書の世界に驚き、六朝の書を基盤とした新しい書風を確立していきます。

常太郎はまさにその最中に足を踏み入れたのです。

〈続く〉