EXPO’70ってすぐ帰って来たんだよね

2025年4月21日

EXPO’70ってすぐ帰って来たんだよね

2025年4月21日

「隊長、詩(私)的に書を語る」は、比田井義信(1953年生まれ・私の弟です)が母、比田井小葩を回想しながら、小葩の書を語るシリーズです。

比田井小葩のオフィシャルサイトはこちら。

2024年10月14日から「時々南谷」を追加して、比田井南谷の作品も紹介しています。

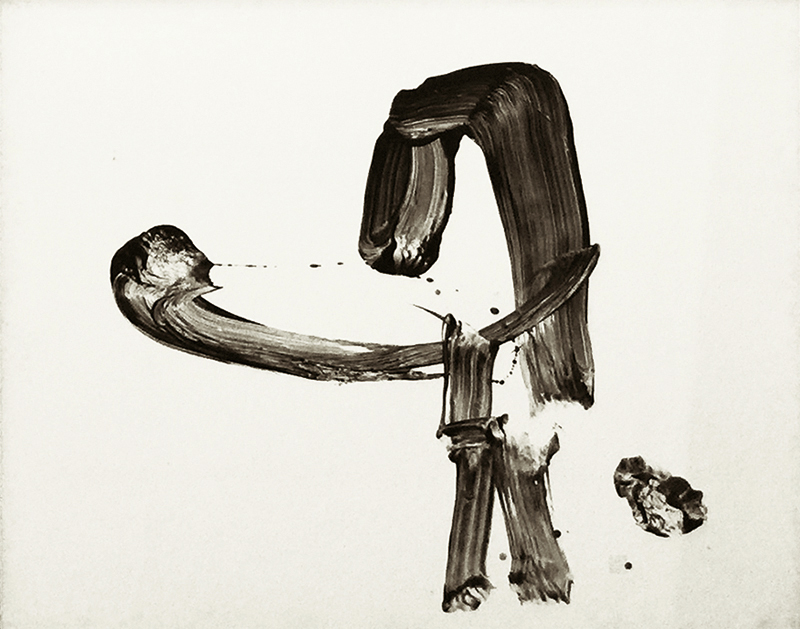

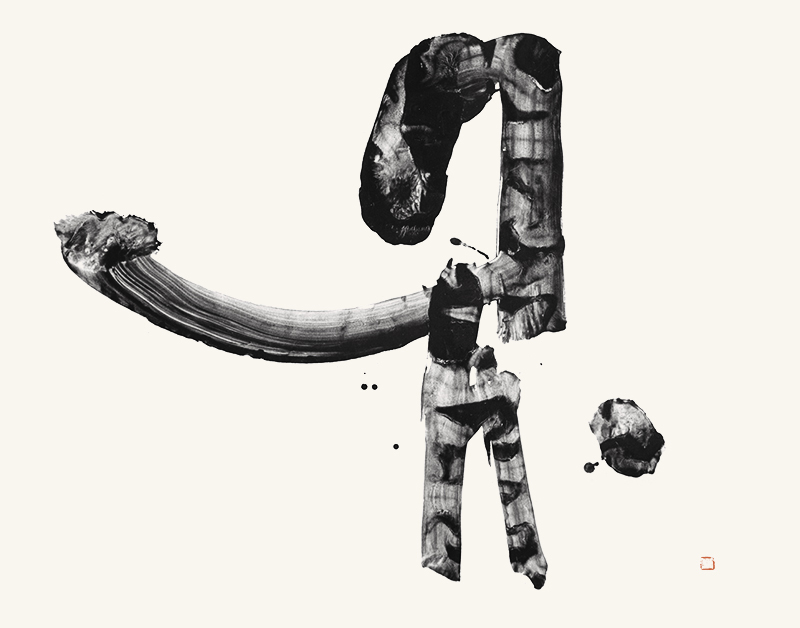

この作品は1970年の大阪万博で万国博美術館に展示されたものです。

「Ⅴ現代の躍動」という部門は内外の抽象美術の作家を中心にした展示でしたが、書道では、前期には森田子龍、後期には比田井南谷が、入ってすぐの真正面に展示されていました。

この美術館は、閉会後には国立国際美術館という抽象作家中心の美術館になりましたが、老朽化により移転して新築され、現在に至っています。

実はこのEXPOの少し前に、父がなんだか興奮して、岡本太郎の若い頃の抽象芸術に対する思いを書いた文章を見せてくれて、彼は全く僕と同じことを言っているんだよ!見直したね。と言っていたのを思い出しました。

この万博では岡本太郎がテーマ館プロデューサーで、太陽の塔が人気を集めていましたから、彼の記事が載った昔の雑誌を見つけてきていたのですね。

その後この作品は、長野の佐久市立天来記念館の隣にあった望月町福祉センター(現在は駒の里ふれあいセンター)に飾られました。

近年になって内外の美術館からの関心が高まり、同時に書いた何点かがそれぞれ収蔵されることになりました。

この作品を書くにあたって大量の墨が必要になったので、父と母は僕ら子供達と母のお弟子さんたちを招集して時間があるときに墨をすって瓶に入れ(父が飲んだバーボンの瓶)、墨とビールしか入ってない冷蔵庫に貯めてゆきました。

何だかおしゃべりしながらするのは、ほんわかしたいい時間でした。

万博が始まり、行きの切符が取れなかったからなのか、横浜から車で行くことになりました。

姉が免許を取ったので、卵みたいな二代目カローラ1400(形はゆで卵型で色は黄身色)が来たばかりでしたが、それを運転手さんが運転して、親子4人が乗るとかなり窮屈でしたが、昔はこんなもんでしたよね。

宿も無くて、京都の横町にある、素泊まりの二階家の一室でした。

宿のおばあさんが、私はガスがぶん!ていうのが怖いので、お茶は無し。

朝も何もなしの完全素泊まり!でした。

そのまま運転手さんはゆっくり帰ってしまいましたから、朝、ハイヤーを頼んで大阪まで高速道路で行きました。

旅行の前に父がこれを使えとマミヤプレスという6x9cmのカメラを買ってくれたのでリンフォフの三脚と合わせると、なんだか大荷物でしたが、これのおかげで、入口で写真班という腕章がもらえてどこでも撮り放題でしたが、フィルムが沢山なくて父の作品を撮ったらほとんど終わりでした。

そのあと、何か所かパビリオンを見てご飯を食べるのも大混雑で、少し空いていたドイツ館で座ると、父が、大学でドイツ語を始めたのだから、水をくれと言いなさい。と姉にいったのです。

ヴァッサーウントブロート、、水とパンなどとぶつぶつ言ってから、ウエイトレスに、ヴァッサー、、、と言うと、???で、何やら不思議な雰囲気に、、、、

父がwater pleaseで一件落着、、

それ以来、姉がドイツ語で誰かに話しかけているのを見たことがありません。

その後、ほかの観光をすることもなく、新幹線で帰ってきましたが、父が自分の作品がどんな中で展示されているかを確認しに行っただけの家族旅行でした。

1970年の大阪万博はたいへんな人気でした。

父の作品が美術館に展示されているので、それを見にいかなくちゃ! というわけで出かけましたが、どのパビリオンも長蛇の列。

美術館では「調和の発見」という総合テーマで、古代文明の黎明期から1970年まで、それまでにない大規模な美術展が開催されていました。

「Ⅰ創造のあけぼの」「Ⅱ東西の交流」「Ⅲ聖なる造形」「Ⅳ自由への歩み」「Ⅴ現代の躍動」の5部門に分かれています。

「Ⅴ現代の躍動」に選ばれたのは129点。

欧米と日本の前衛的な作品と並び、前衛書では手島右卿、森田子龍、宇野雪村、比田井南谷が選ばれました。

っていうか、書は4点だけだったのね。

南谷が出品したのは「作品70-1」で、現在、佐久市誕生20周年記念特別企画「比田井天来とその流れ」展で、佐久市立天来記念館で展示されています。

展覧会の詳細はこちら。

同じ時に書かれた「作品70-2」は現在、東京都現代美術館の所蔵です。

南谷自身のメモによると「1979年に50万円で購入された」とあるので、おそらく東京都美術館が買い上げ、その後、東京都現代美術館に移ったと思われます。

今回のタイトルは「EXPO’70ってすぐ帰って来たんだよね」。

南谷という人は観光などに興味がなく、目的を果たすと直帰でした。

それにつきあう家族もちょっとたいへんでした。

イタリック部分は比田井和子のつぶやきです。