「枯草の」と鍋焼きうどんのあれ

2025年3月19日

「枯草の」と鍋焼きうどんのあれ

2025年3月19日

「隊長、私(詩)的に書を語る」は、比田井義信(1953年生まれ・私の弟です)が母、比田井小葩を回想しながら、小葩の書を語るシリーズです。

比田井小葩のオフィシャルサイトはこちら。

2024年10月14日から「時々南谷」を追加して、比田井南谷の文字作品も紹介しています。

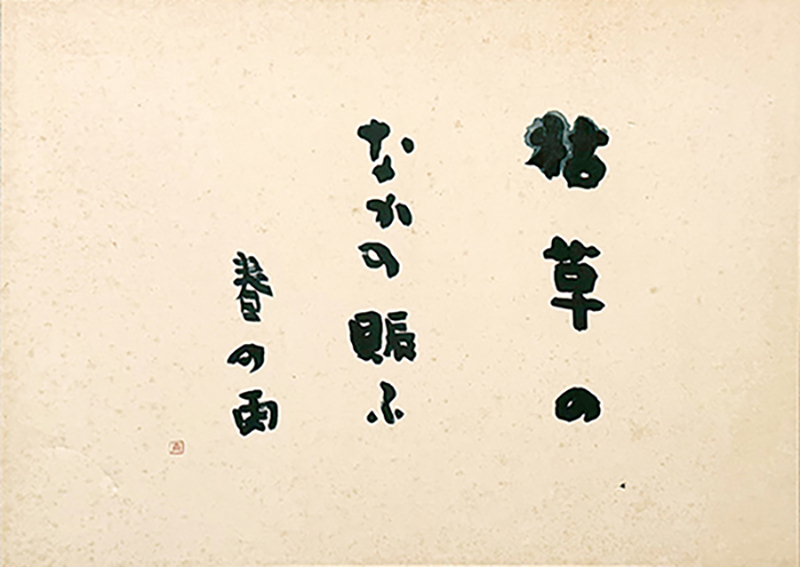

枯草の

なかの賑ふ

春の雨

室生犀星の句です。

大きく覆いかぶさった枯草の中の方で芽生えた若芽を見守るような、優しい書ですね。

あの皇室に献上した「ぜんまい ののの字 ばかりの 寂光土」と同時期なのでしょうか。

同じような静寂と優しさが感じられます。

少ない文字数をさらっと書いたように見せかけて、高い技術と感性でまとめているところが小葩らしいですね。

私が幼稚園くらいの頃、正月から春までの頃によく、扁桃腺を腫らして大熱をだしていました。

水も飲めない位になると、母は元町を超えて石川町にあった、司城医院という耳鼻科の先生に往診をお願いしましたが、先生が長い金属の綿棒にイソジンみたいな茶色の薬を含ませると、いやだーという僕をみんなでおさえつけ、ガーゼで舌をつかむと一気にのどに塗られました。

でも次の朝、熱が下がると出前のうどんをとってくれましたから、まあよかったのです。

卵とじうどんが多かったのですが、小学校に上がるころには鍋焼きうどんに昇格しました。

しかし、、、

母が来たわよと言って出してくれて蓋を開けると、熱があったんだからこれはよしといたほうがいいわね、、と、海老のてんぷらをさっとすくうと、ぺろっと食べてしまうのでした。

出前でたっぷりつゆを含んだあのボクの大好きな衣を、、いつもだいぶがっかりでした。

でも、僕にはもっと好きなものがあったので、それはつゆでぽわんぽわんになった伊達巻でした。

いつも、うどんの代わりに伊達巻の柔らかくなったのが沢山入っていればいいのになーなんて思ったものでした。

昔は正月以外では、伊達巻は鍋焼きうどんでしか出会えなかったですよね。

今回取り上げられた作品は、それぞれの行が異なった趣をもっています。

ぽつんぽつんと素朴に置かれた「枯草の」、ちょっと急いで「なかの賑ふ」、そして最後の「春の雨」の稚拙味を帯びた独特の表情。

なかなかすごい作品を選ぶなあ!

そして最後に出てくる鍋焼きうどん!

私の扁桃腺は元気でした。

なので、卵とじうどんも鍋焼きうどんも、とってもらえませんでした。。。。。

つゆでぽわんぽわんになった伊達巻を食べてみたくなったのでした。

イタリック部分は比田井和子のつぶやきです。