「いろはにほへと」とちらし寿司

2025年3月2日

「いろはにほへと」とちらし寿司

2025年3月2日

隊長、私(詩)的に書を語る」は、比田井義信(1953年生まれ・私の弟です)が母、比田井小葩を回想しながら、小葩の書を語るシリーズです。

比田井小葩のオフィシャルサイトはこちら。

2024年10月14日から「時々南谷」を追加して、比田井南谷の文字作品も紹介しています。

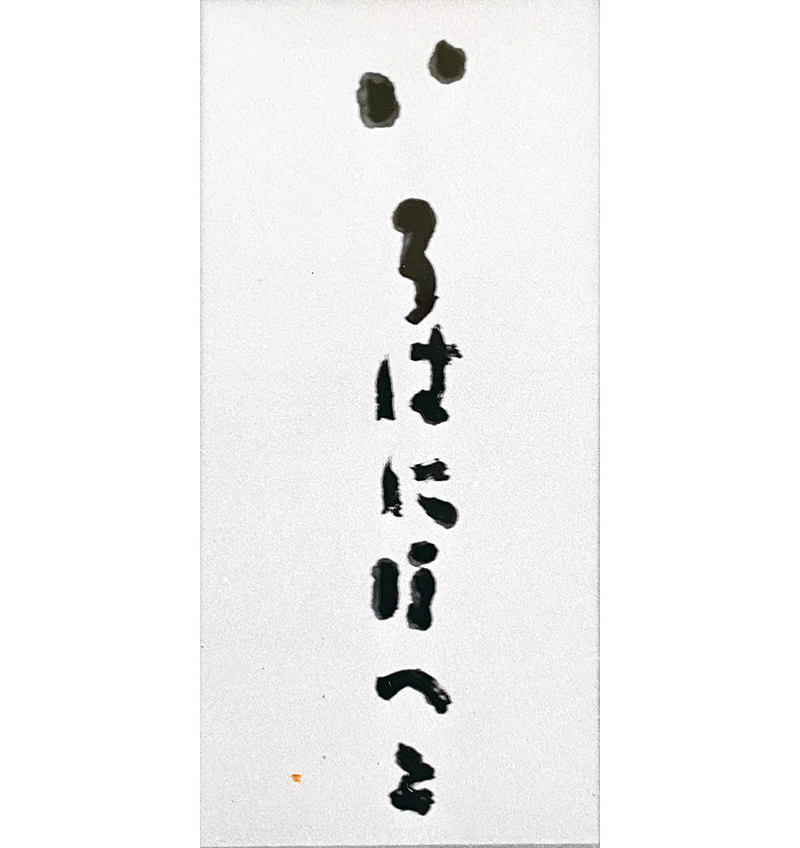

いろはにほへとです。

1967年の日本女流代表者展に出品されたものです。

墨とにじみの濃淡をさりげなく使って、はなれた「い」の力を余計に印象強いものにしています。

他の作家のきりっとした作品の中にあっても、図太い感じになっていないようなのは、ちゃんとかなの作品で成立しているからなのですね。

私たち姉弟が小さかった1950年代後半の3月3日は、母のお雛様が6畳間にいっぱいで、隣の10畳の居間からしか見られませんでした。

そして、朝から子供が入れるほどの大きなくり抜いた木のすし桶でちらしずしを作るのを見るのが楽しみでした。

一升位のごはんに大量のすし酢をまぜて、多分この時用に買ってあったなんだかすごく大きなうちわであおぎ、甘辛いにんじん、しいたけ、かんぴょう、たけのこと、すばす、かまぼこをまぜ、各々のお皿によそってから、もみ海苔、錦糸卵、酢にしたアジ、海老、刻んだサヤエンドウで、出来上がりだったと思いますが、そのころには僕たちは大きなうちわの方に興味が移っていました。

父のように、つまみにならないと、ちらし寿司とかに興味を示さない何人かのせいで、次の朝には残った寿司が朝ごはんになりました。

何年か過ぎたある日に、母が東京での展覧会のお土産に、デパートで蒸しずしを買ってきました。

焼き物の蓋付の茶碗に入ったちらし寿司には、穴子ものっていました。説明書きには、そのまま蒸してくださいとあり、蒸すと、なんだか不思議な食べ物が出来上がり、その年からしばらく何年かは、次の朝のちらし寿司は、蒸すことになっていました。

でも、蒸すようにできた蒸しずしは、少し酢が控えてあったのでしょうか、家のは、むせるようなすっぱいのだったので、だんだんやらなくなってしまいました。

大量のすし飯を作った大きな木桶。

くり抜いたノミのあとが残っているような素朴な桶でした。

(子どもが入れるようなだと? 入ったのか?)

母は「塩をたくさん入れるのよ」と言いながら、ごはんが熱いうちに塩やお酢やお砂糖などを振り入れ、「切るように混ぜるのよ」と言いながらおしゃもじで混ぜ、私はうちわであおぎました。

(偉そうに言ってますが、すぐに飽きてやめたかも・・・・・。)

今のように魚介をぜいたくに使ったわけではありませんが、上に書いてあるとおり(こまごまとよく覚えていること!)、丁寧に下ごしらえしたたくさんの具が入っていて、とても美味しかったのを覚えています。

ちらし寿司とハマグリのおつゆがひな祭りの定番でしたね。

あしたはひな祭り。

何をいただきましょうか?

日本酒だな・・・。

イタリック部分は比田井和子のつぶやきです。