南谷の王羲之と、来たのはオノヨーコだったの?

2025年2月9日

南谷の王羲之と、来たのはオノヨーコだったの?

2025年2月9日

「隊長、私(詩)的に書を語る」は、比田井義信(1953年生まれ・私の弟です)が母、比田井小葩を回想しながら、小葩の書を語るシリーズです。

比田井小葩のオフィシャルサイトはこちら。

2024年10月14日から「時々南谷」を追加して、比田井南谷の文字作品も紹介しています。

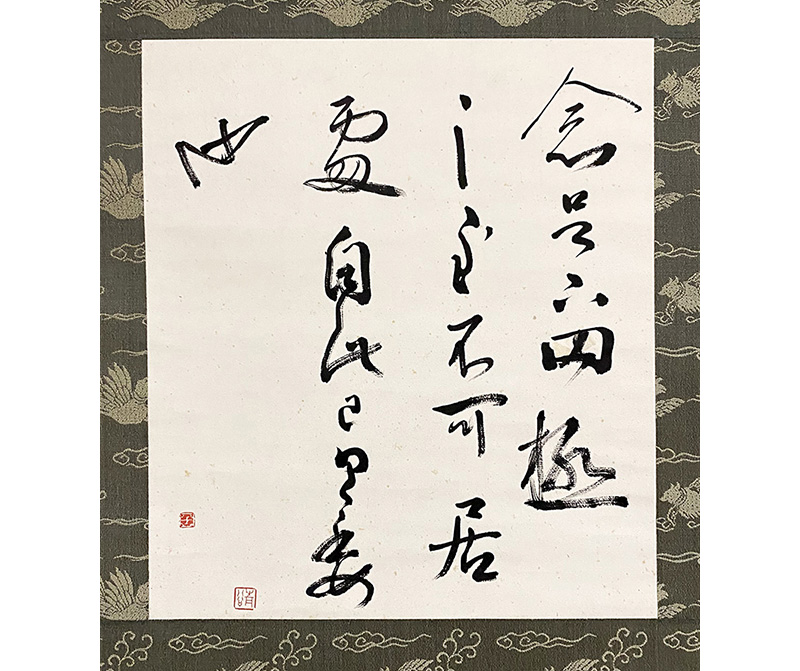

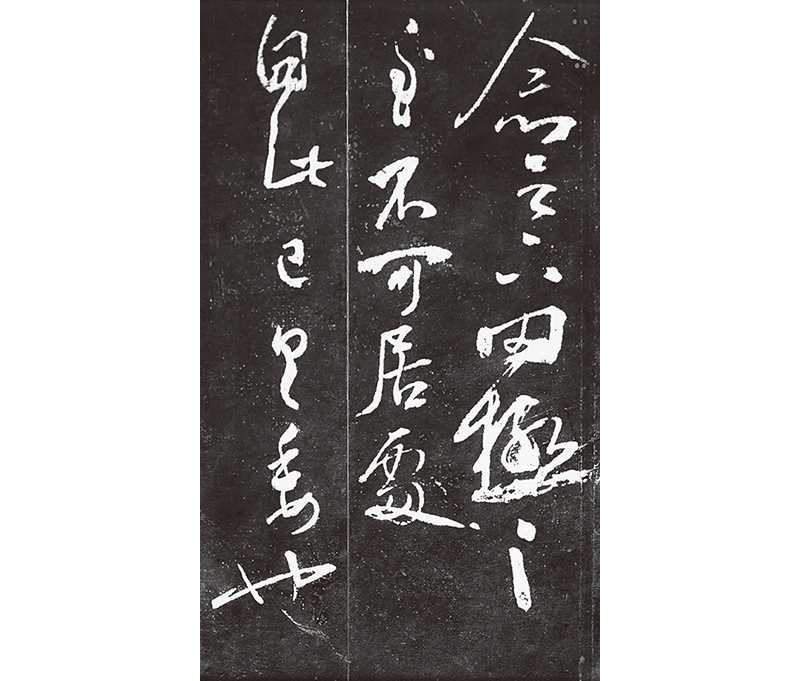

南谷の王羲之臨書ですね。

実はこの作品は美津江姉が軸装したものなのです。

いつも南谷の手伝いをしていたのですが、表具って面白そうって教室に習いに行っていた時期がありました。

先生が、軸装を習ってそろそろ本格的にやるから、何かありますかと言われたので父に、何がいいかなと聞きました。

すると、引き出しを開けてこれがいいと渡されました。

教室でこれをやりますと出すと、こんな大変なものをやるんですか!と驚いた先生は、つきっきりで教えてくれて、何とか無事に出来上がりましたが、父に見せるとなかなか上手に出来たから持っていなさいと、くれたそうです。

その後は前衛作品とか色々な軸装をやりましたが、先生は緊張の連続だったでしょうね。

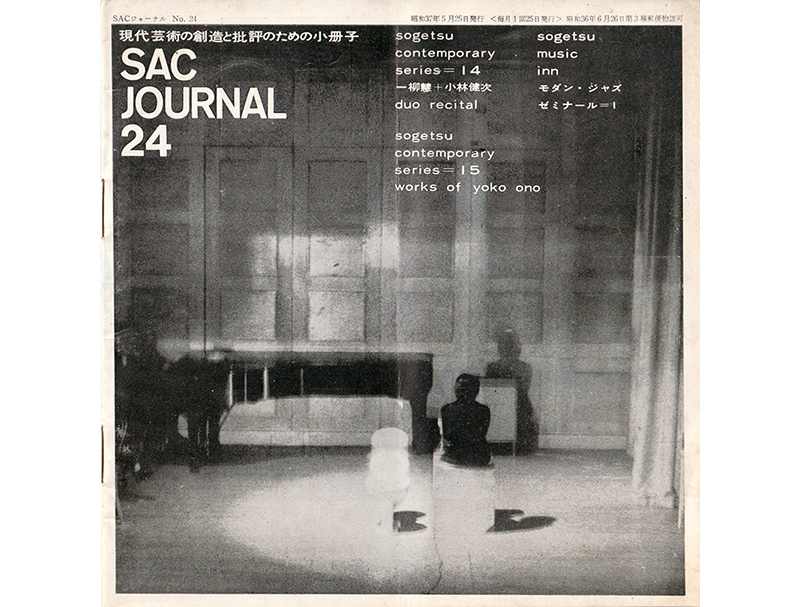

父が残していた展覧会や音楽会のパンフレットを整理していたら、こんなパンフレットが出てきました。

SAC JOUNAL 24

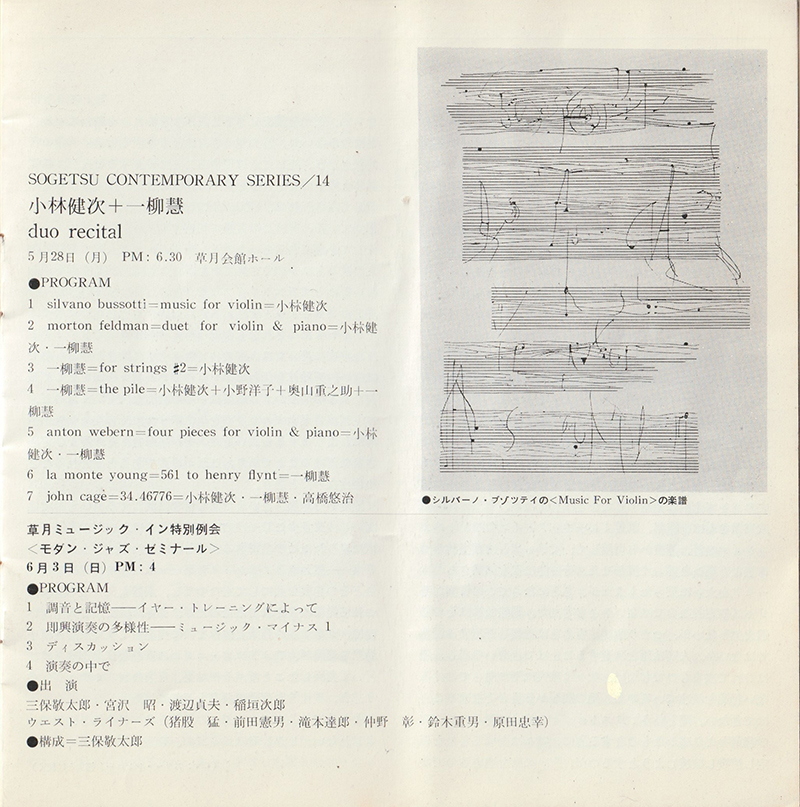

え?オノヨーコ? 一柳慧も出てる。

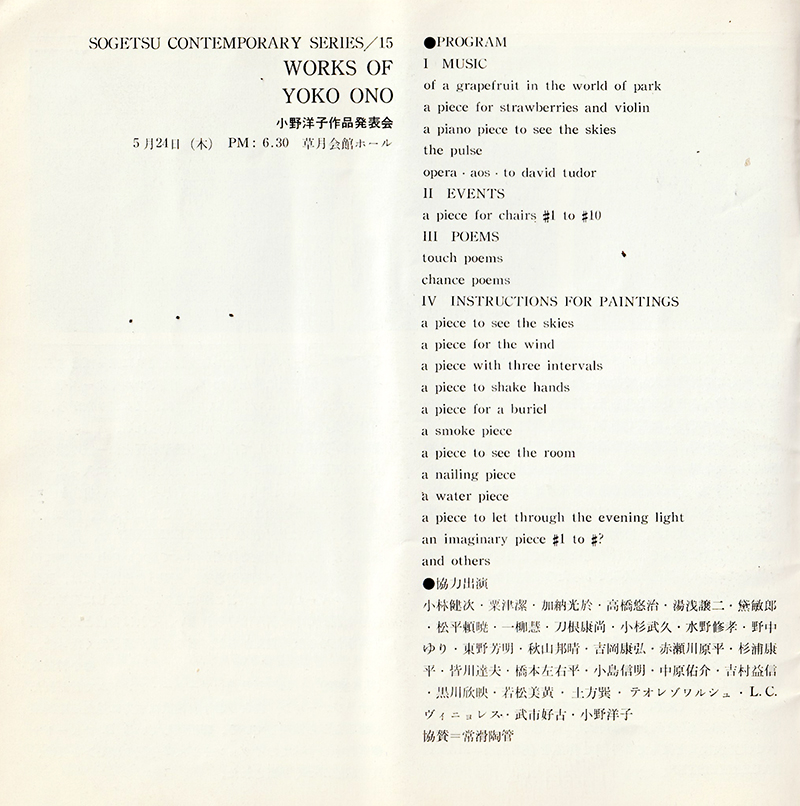

中を見ると、オノヨーコの記事も。

黛敏郎や渡辺貞夫やウエストライナーズまで。

そのあとには武満徹が記事を書いてる!

で思い出したのが、南谷がアメリカから帰った時の興奮した話しぶりで、ソーホーのバーに若い前衛芸術家がいっぱいいて、その中に日本人音楽家もいて、黛敏郎とかいろんな若者たちと朝まで議論をかわしたと。

前衛画家はいつまでもべたべた塗りたくるから話にならないが、音楽家たちとは前衛の芸術の考え方が同じで渡米前に英会話を充分にやっていって本当によかったと。

臨書とクラッシック音楽、メロディーとリズムを拒否していかに楽譜の音符を冷静になぞるか。

父の前衛は頭の中に出来上がったものを冷静に紙面に展開することで、両者空間と時間を閉じ込めているみたいなことですよね。

朝まで飲んで外に出ると、アンデイーウオーホルがいたよなんかも話してくれました。

そのあとで、みんなが日本でコンサートをやることになって、このパンフレットを持って訪ねてきたのですね。

そういえば、明らかに書家たちとは全然違うひょろっとした人と、上から下まで真っ黒な洋服の女の人が訪ねてきて、父と日本間で話をしていたのを覚えています。

あの人たちが当時夫婦だった一柳慧とオノヨーコだったのですね。

まだ小学生低学年だったので、話はしませんでしたが、不思議な人たちだなーっと印象に残っています。

まずは、南谷の臨書原本です。

王羲之罔極帖(澄清堂帖・紫藤花本)です。

(天来書院から販売している「王羲之喪乱帖他(シリーズ書の古典9)」に収録されています。)

臨書は原本の趣を汲みつつ、南谷らしい解釈になっています。

さて、今回出てきたのが「南谷の作品を表具した美津江姉」。

編集者歴50年の私としては、少々説明をしたくなりました。

比田井南谷には子どもが三人います。

長男は比田井健、長女が私、次男が義信。

そして、長男、比田井健の妻が比田井美津江です。

南谷の妻、小葩が他界したのは1972年で、私は22歳、弟は19歳。

健兄と美津江姉は心配して、何かとお手伝いをしてくれるようになりました。

健兄は58歳で他界してしまいましたが、その後も美津江姉は南谷のお手伝いを続けてくれていたのです。

はい、ここで「南谷の作品を表具した美津江姉」につながりましたね。

表具の先生は、謙慎書道会の清水研石先生。

雄山閣から「表具図面集」、2017年には国書刊行会から「花押読み解き小辞典」を発行なさいました。

後半にオノ・ヨーコさんが一柳慧さんと南谷宅を訪れた話が出てきます。

弟はまさにその時の記憶があるようですが、私にはありません。

南谷はアメリカのアーティストに書を紹介するために、日本の書家が作品を書いているところを8mmカメラで撮影し、編集して、いろんな人に見せていましたが、このときも、お二人に見せたらしく、「ヨーコはとてもおもしろがっていたよ」と言っていたのを覚えています。

ちなみにこの8mmフィルムをもとにして作ったのが、ビデオ「書ー二十世紀の巨匠たち」です。

帽子をかぶったオノ・ヨーコさんのかっこいい写真が残っているのですが、撮影者がわからず、ここでご紹介できないのが残念です。

イタリック部分は比田井和子のつぶやきです。