比田井天来の生涯 5屏風百双会

2025年9月30日

比田井天来の生涯 5屏風百双会

2025年9月30日

前回「比田井天来の生涯 4書道教育者として」は、大正5年に天来が内閣教員検定委員となり、書の学び方が劇的に変化したことをご紹介しました。

後に書の基本となった「臨書」が、教育界ではじめて注目を集めたのです。

そしてこの時期、もう一つ忘れてはならない事件があります。

郷里、長野県北佐久郡協和村(現在は佐久市)で開催された屏風百双会です。

天来を応援する郷里の人々の情熱と、それに応えた天来の思い。

ここで誕生したのが、生涯の傑作とうたわれる「信濃日日新聞宛書簡」です。

郷里と天来

比田井天来は明治30(1897)年に上京しましたが、没年の昭和14(1939)年まで、郷里の人々をとても大切にしました。

そして郷里の人々も、天来を愛し、その活動を応援したのです。

これを示すエピソードの一つが「屏風百双会(びょうぶひゃくそうかい)」です。

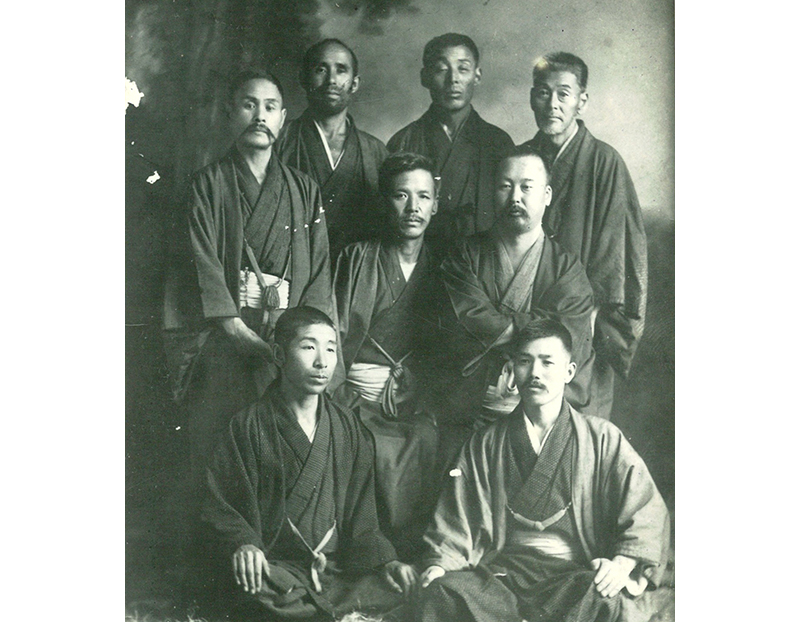

上の写真は大正6年頃の天来と協和村役場の方々で、屏風百双会の中心メンバーだと思われます。

前列右から比田井竹雄、吉沢寅次郎。

中列右から比田井天来、柳沢和一郎(協和村村長)。

後列右から比田井半助(天来の兄)、土屋利吉、岩城久二。

(敬称略)

ともに学んだ比田井天来が上京して20年。

師範学校講師や内閣教員検定委員という要職につき、書壇でも頭角をあらわしてきました。

天来の理想の高さと行動力、人並み外れた努力をよく知る友人たちは、その活動を助けようと、一大イベントを企画しました。

天来に六曲一双屏風を百双書いてもらい、それを購入しようと村の人々に呼びかけたのです。

「屏風百双会」です。

屏風百双会

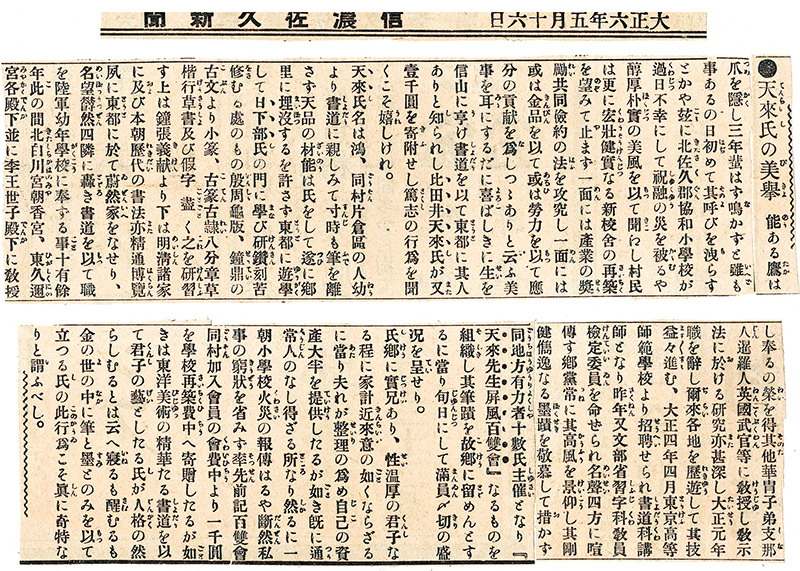

信濃佐久新聞の大正6年5月16日の記事には、屏風百双会の発足とその後の経緯が書かれています。

屏風百双会に関する部分をご紹介しましょう。

大正4年4月、天来は東京高等師範学校から招聘せられ、書道科講師となり、昨年又文部省習字科教員検定試験委員を命ぜられ、名声は四方に喧伝されている。

郷土の人々は常にその気高い風格を慕い、剛健で卓越した書を敬慕している。

そこで同地方の有力者十数氏が主催して「天来先生屏風百双会」なるものを組織し、その筆蹟を故郷にとどめようとしたところ、10日にして満員〆切の盛況を呈した。

屏風一双とは六曲の屏風が対(2点)になったもの。

高価な屏風を購入するのはコレクターではなく、協和村の村民たちです。

かなり割引したに違いなく、また一時払いではなく分割払いだったようですが、それにしてもたいへんな負担だったでしょう。

それにもかかわらず、10日で申し込み〆切になったほどの盛況ぶりでした。

ここに突然、天来の母校である協和小学校の火災の報が届きます。

天来は屏風百双会の売上から千円を小学校に寄付しました。

地元の新聞は「美挙」として一斉に報じたのです。

屏風を購入する村民もたいへんだったでしょうが、屏風百双を揮毫する天来もたいへんです。

多忙な天来にそのような余裕はあったのでしょうか?

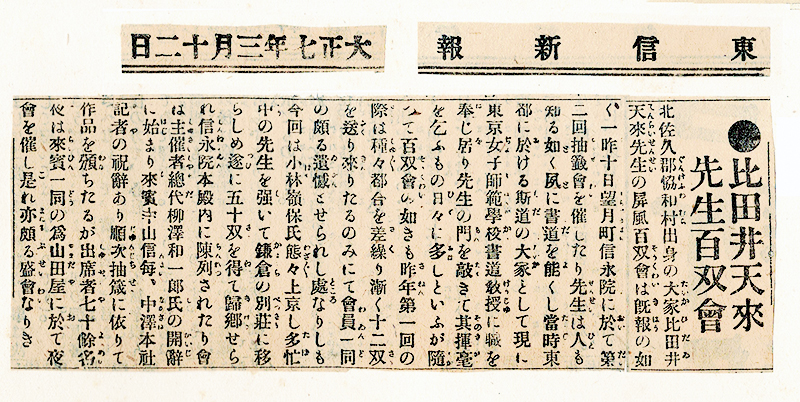

大正7年3月12日の記事のタイトルは「比田井天来先生百双会」。

内情がそのまま描かれています。

大正6年に第一回抽選がおこなわれたが、屏風は12双しか届かず、会員一同はとても残念だった。

その後、小林嶺保氏がわざわざ上京し、多忙中の天来を鎌倉の別荘に移らせ、ついに屏風50双を揮毫してもらって帰郷し、大正7年1月10日に、望月町信永院に展示した。

主催者代表の柳沢和一郎氏(協和村村長)の開会の辞、祝辞の後に第2回抽選会が行われ、順次抽選で作品が頒布された。

出席者の中で70余名は来賓だったため、山田屋で夜会を催し、すこぶる盛会だった。

約束の屏風をなかなか書いてもらえず、業を煮やした小林氏が上京。

天来は鎌倉にカンヅメになり、ようやく50双を書き上げたのでした。

それにしても、抽選会に70名も来賓が詰めかけたとは、楽しそうな雰囲気が伝わってきます。

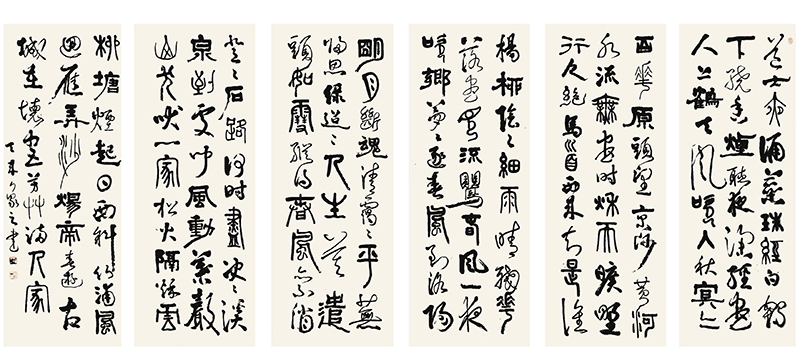

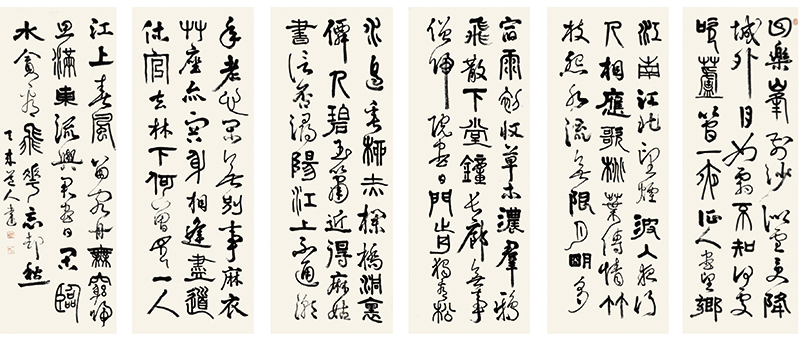

屏風百双会のときの屏風です。

六曲一双なので、本来ならば左右に並べるべきですが、サイズが小さくなるので便宜上、上下に並べました。

複数の書体で書かれた作品を「破体書」といいますが、これは楷書・行書・草書・篆書・隷書、さらに金文の書体も交ざっています。

天来のことですから、不安な文字は字書や資料を調べたに違いありません。

多彩な字形を使いつつ、これだけの調和を生み出すのは、卓越した知識と筆力、そして努力のたまものといえますが、時間不足の中でも妥協を許さず、最高のものを書こうとする精神力に驚きます。

信濃日日新聞社宛書簡

そして、屏風百双会の意味はそれだけではありませんでした。

一つの傑作が生まれたのです。

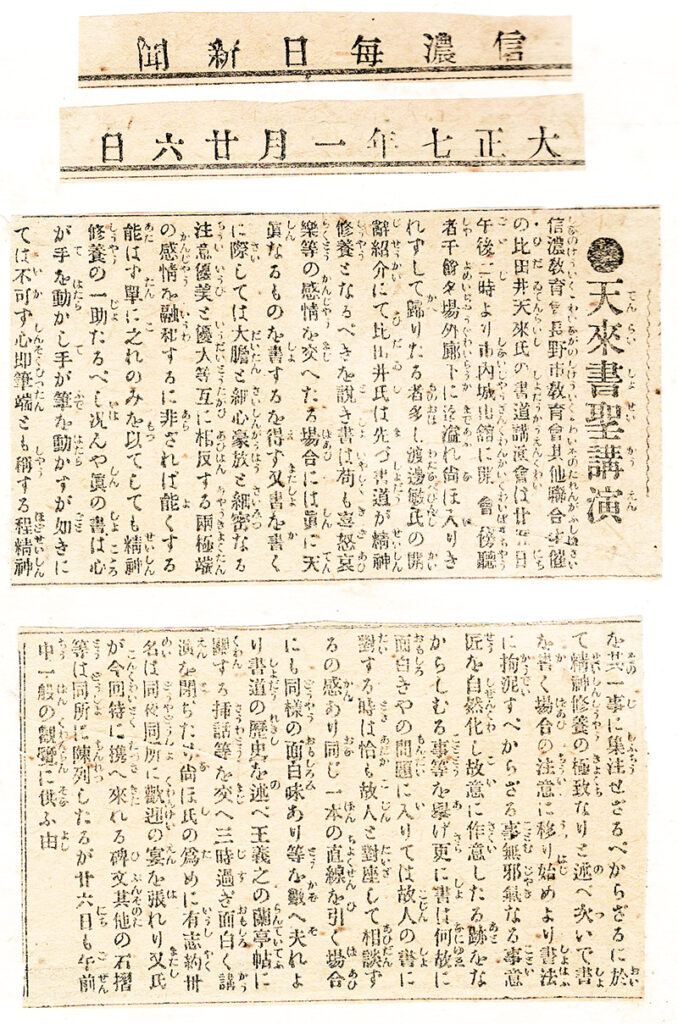

大正7年1月の新聞です。

信濃教育会、長野市教育会等の主催で行われた天来の書道講習会のレポートです。

傍聴者はなんと千余名で会場の外にあふれ、帰った人も多かったと書かれています。

講演の内容についても、なかなか深いことが書かれています。

比田井氏は、まず書道が精神修養となるべきことを説き、書は喜怒哀楽の感情を交えた場合は本当に天真なるものを書くことはできない。

また書を書くに際しては、大胆と細心、合法と細密な注意、優美と優大(雄大の誤りか?)等、互いに相反する両極端の感情を融和したものでなくてはいけない。

書を書く場合、始めから書法に拘泥してはいけない。

無邪気である事。

意匠を自然化し、故意に作意したあとがあってはいけない。

書は何故に面白いのかという問題にはいると、

故人の書を前にすると、あたかも故人と向き合って座り、話をするのと似ている。

一本の線を引く場合も、同様の面白味がある。

天来の講演を一生懸命に聞いてまとめた、心のこもった記事です。

ところがところが。

冒頭にある「天来書聖講演」の「書聖」という言い方が気に入らなかった天来は、抗議の手紙を書いたのです。

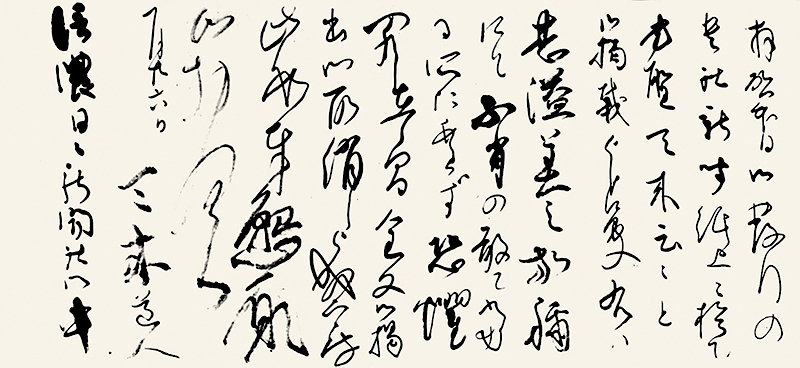

拝啓 本日御発行の貴社新聞紙上に於て、書聖天来云々と御掲載被下候処、右は甚溢美の敬称にて不肖の敢て当る所にあらず。

恐懼罷在候間、全文御掲出御取消し被成下度此段奉懇願候。拝具。

一月廿六日 天来道人

信濃日々新聞社御中

貴社発行の新聞紙上で「書聖天来云々」とお書きくださいましたが、これはたいへん褒めすぎで、未熟な私にふさわしくありません。

恐れ多いことですので、全文お取り消しくだされたく懇願申し上げます。

最初はかしこまって書き始めましたが、徐々に興に乗り、中央を過ぎたあたりからは自在に筆が走り、天衣無縫、融通無礙の境地を見て取ることができます。

まさに書聖、王羲之の尺牘にも匹敵する傑作であると絶賛されています。

記事の取り消しを請求するこの書簡は、郷里の吉沢光次郎氏が保管していましたが、昭和14年に天来の嗣子、比田井南谷に寄贈されました。

南谷はこの傑作であることに驚き、コロタイプ12回刷りというたいへんな手間を掛けて複製しました。

本物だと思って佐久市立天来記念館に寄贈しようとした人がいるほど、真に迫った複製です。

比田井天来の生涯

1 在郷の頃 https://www.shodo.co.jp/blog/yume2025/705/

2 上京・改名・結婚 https://www.shodo.co.jp/blog/yume2025/798/

3 遊歴と変わりゆく筆法 https://www.shodo.co.jp/blog/yume2025/1080/

4 書道教育者として https://www.shodo.co.jp/blog/yume2025/1182/