「さわやかに美しき」と中華街からの帰り道

2025年9月4日

「さわやかに美しき」と中華街からの帰り道

2025年9月4日

「隊長、詩(私)的に書を語る」は、比田井義信(1953年生まれ・私の弟です)が母、比田井小葩(しょうは・比田井南谷の妻)を回想しながら、小葩の書を語るシリーズです。

比田井小葩のオフィシャルサイトはこちら。

2024年10月14日から「時々南谷」を追加して、比田井南谷の作品も紹介しています。

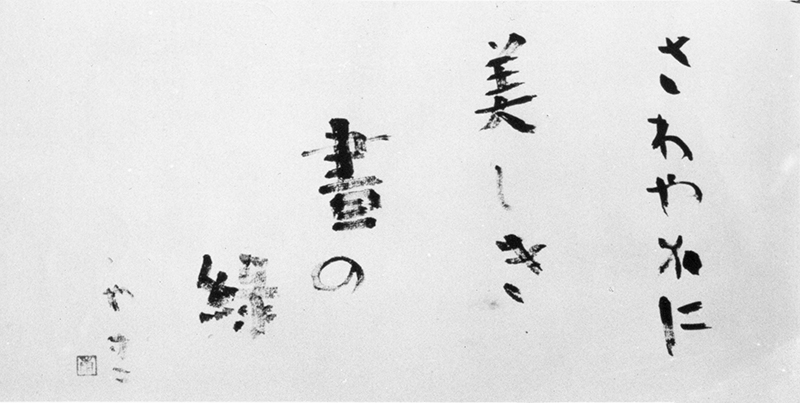

さわやかに

美しき

晝の

緑

素直に自分の心をさらっと書いて見せるのが、小葩のいい所ですね。

でも空間の使い方が見事で、さらっと見させてくれない強さのある不思議な味わいのある書ですね。

1960年頃の中華街は大きな中華料理店があるだけで、本屋、八百屋、肉屋、写真館、中華の乾物屋、漢方薬局、中華の食器屋などが並んでいました。

小さな店は横の通りに何軒かあるだけで、ほかの通りはあまり店ではなく住まいとかになっていました。

いつもは大通りの華勝楼でコースを食べたのですが、行きと帰りは足の悪い祖母のためにタクシーか、家の車でした。

ニューグランドホテルと距離は同じくらいで車で5分なので、小学3年位になると大人たちと歩いて帰るのがしてみたがったのですが、ダメと言われることがよくありました。

それには訳があって、中華街は八時過ぎになるとガランとしてみんな閉まってしまい、本通りより西側にはベトナム戦争の補給のために寄港したアメリカ兵相手のバーがいっぱいあって、酔ってケンカしている海兵隊をアメリカのMPが銃を突きつけながらワゴンに押し込むなんていうのがよく見られたのです。

それに家の前の元町公園で遊んでいるときに、年上の子供たちが僕たちを集めて、元町から川を渡ったすぐの中華街入り口のところにある駄菓子屋に行くときは、中華と朝鮮の子供たちに気を付けないとやられちゃうぞ、なんて言ってたりしたのでした。

もし、脅かされたら確か、キョンちゃんを知ってると言いなさいとか言っていましたが、本当にそれで助かった話は聞きませんでした。

噂では、車を止めておくと軽自動車なんかひっくり返されたなんてのがあったり、怖い人たちの事務所なんかもあり、裏のほうはやばい地帯だったのです。

今ではいたるところに中国本土から来た人たちの店があり、お土産屋や食べ歩きの店とか、普通の観光地になりましたが、昔のほうが中国っぽかったような気がします。

日本語が全然わからないおばさんとかいましたから。

今回は小葩の素朴な作品です。

毎回思いますが、作品評が意表を突いていて驚きます。

「さらっと見させてくれない強さのある不思議な味わいのある書」って、なんだかすごい。

1960年代の中華街は「なんきんまち」と呼ばれ、確かにちょっと怖い場所でした。

酔っ払った海兵隊や銃をつきつけるMP(!)なんていうのは見たことありませんが、「人さらい」がいて「サーカスに売られる」から、一人で外に出てはいけませんといつも言われていました。

それにしても、キョンちゃんって怖いんですけど・・・・・。

イタリック部分は比田井和子のつぶやきです。