比田井南谷が紹介されました

2025年8月24日

比田井南谷が紹介されました

2025年8月24日

タワーレコードのフリーマガジン「intoxicate vol.177(2025.8.20 発行)」で、比田井南谷が紹介されました!

鈴木ヒラクさんの新連載「eyes of ART」の第一回に、比田井南谷の「電のヴァリエーション」が取り上げられたのです。

「音楽」に焦点を当てた興味深い記事です。

内容を少しご紹介しましょう。

音楽家の中には、音を聞いて色が見えたり、逆に色を見ると音が聞こえるという人がけっこう多い。

〈中略〉

僕はいまアーティストとして視覚的表現をしているけれど、もともと音楽を作っていたから、視覚と聴覚が不意に重なる感覚はわかるし、それはものを作る強烈なモチベーションになる。ただ、僕の場合は色よりも形で世界を認識するタイプなので、形から音が聞こえたり、音を聞いていると形が浮かんだりする。

ウェブで拝見するヒラクさんの作品は、本当に音楽がこぼれてくるよう。

そして比田井南谷は、学生の頃、ヴァイオリンに熱中した時期がありました。

南谷の父、比田井天来は、現代書道の黎明期に書の古典に注目した人で、中国や日本の書の拓本や法帖をたくさん集めていました。

南谷は子どもの頃からそれらに興味を持ち、引っ張り出しては臨書したりしたのですが、東京高等工芸学校(千葉大学の前身)に入学した頃からヴァイオリンを正式に習いだし、夢中で練習して、オーケストラのメンバーに目されるまでになっていました。

それが面白くなかったのが父、天来です。

書の才能があるのに、なぜヴァイオリンなどに夢中になるのだ(怒)。

今からやったってろくなものにはならん!(と言ったかどうかわかりませんが)。

実は天来には子どもが7人いたのですが、一番期待していたのが南谷でした。

ヴァイオリンを折ろうとまでする父を見て、音楽の道をあきらめた南谷。

そして南谷は「線」を奏でることの中に、音楽を演奏することに匹敵する、もしかしたらそれ以上の喜びを発見したのかもしれません。

1954年頃から始まった南谷の「マチエールの探求時代」について、こんなふうに書かれています。

南谷の書はどんどん変化していった。彼は同じ形を繰り返さなかったし、タイヤの切れ端など様々な素材を使い、即興で形の響きを確かめていくように実験しまくった。この時期の彼の作品は完全にフリー・ジャズだ。

これらの作品が書かれた当時、書家や批評家たちの決まり文句は、「これは書ではない!」でした。

それがずいぶん続き、私が書道出版を初めたころも同じでした。

だいたい書であるかどうかではなく、価値のあるアートかどうかが大事なんじゃないの? と私は思っていましたが、南谷に議論をふっかけてくる人がなんと多かったことか!

南谷はそんな議論を受けて立ちつつも、信念を曲げずに制作を続けました。

南谷はアメリカで「Mr.Honest(ミスターオネスト)と呼ばれていたらしい。同じような形をトレンドマークのように繰り返す戦略的なアーティストたちとは一線を画し、音楽の響きを信じて未知な方向に進み続けた南谷の姿勢に、胸が熱くなる。やはり「正直」は道標なのだ。

そうなんです。

自選作品集の中で、南谷はこう言っています。

「私の作品に、もし何らかの取柄があるとすれば、それは、ときどきの、ありのままの姿を正直に露呈しようとした点であろうと思います。」

最後に

鈴木ヒラクさんはご存知だと思いますが、南谷の「電のヴァリエーション」は確かに即興的な要素が強いですが、その後の作品は周到に準備されているので、そのことを追加させてください。

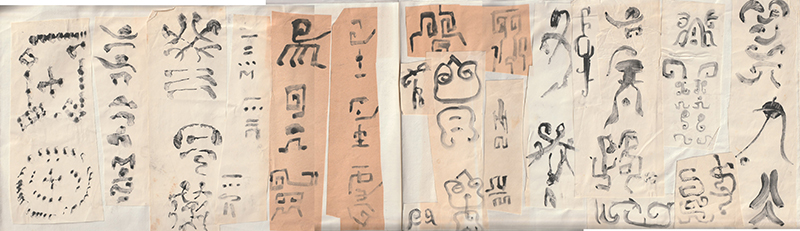

南谷は作品制作の前に、数百枚にもわたって鉛筆で草稿を書き、その中から数枚をA4サイズの紙(画仙紙など)に墨で書き、最後に作品にしました。

南谷のイメージは「舞い降りてくる」のではなく、地道な努力のたまものでもあるのです。

南谷はヴァイオリンを弾くことはありませんでしたが、しょっちゅう音楽を聞いていました。

一番好きなのはベートーベン後期の弦楽四重奏曲。

そして、私が結婚する前に父といっしょに聞いたのは、ウェーベルンやベルクといった前衛的な音楽でした。

アメリカでの数年を除き、生きている間はほとんど忘れられていた比田井南谷。

いま、こうして、書壇と関わりのない若いアーティストの方々に注目していただけるのは信じられない気がします。

鈴木ヒラクさん、ありがとうございました。