「入り海の波間」と花火大会の帰り道

2025年8月17日

「入り海の波間」と花火大会の帰り道

2025年8月17日

「隊長、詩(私)的に書を語る」は、比田井義信(1953年生まれ・私の弟です)が母、比田井小葩(しょうは・比田井南谷の妻)を回想しながら、小葩の書を語るシリーズです。

比田井小葩のオフィシャルサイトはこちら。

2024年10月14日から「時々南谷」を追加して、比田井南谷の作品も紹介しています。

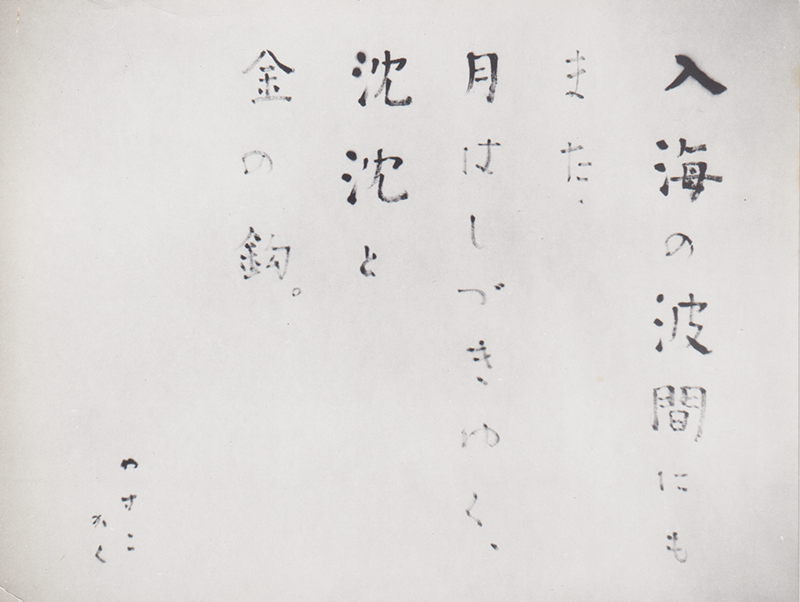

入り海の波間にも

また、

月はしづきゆく、

沈沈と

金の鈎。

多田武彦作曲・北原白秋作詞の男声合唱組曲 「月に寄せる歌」の、新月の二番の歌詞です。

作詞が最初だったのでしょうか、北原白秋ってちょっと寂しがり屋のようだな、なんていつも思うのですが、母もそんなところをうまくとらえて、ほろ苦い夢のような書を書いたのでしょうか。

こんなにドラマチックに展開しているのに、心静かに思えます。

1960年代初めころの横浜開港祭の花火は、打ち上げ花火が一つずつドーンと上がるものでした。

山下公園沖に作られた台船で花火師が、筒の蓋を取って種火を放り込み、すばやく身を伏せるとパシュンという音と火の粉が飛び散り、二秒ぐらいするとドーンと花火が大きく開く、の繰り返しで、ニューグランドホテルの5階からはその作業がよく見えました。

下を見ると山下公園では、大勢の見物人が上を見上げていましたが今のような混雑ではなく、警備員とか警察なんかはいなくて、平和なものでした。

フルコースのご飯が終わるころに花火は終了し、山下公園にいた人たちは桜木町駅に向かって歩いていましたが、当時はみなとみらい線はなく、東急は桜木町までだし、JRだって根岸線がなかったので桜木町が終点で、そもそも省線なんて呼ばれていました。

バスや市電も早々と終わるような時代で、九時前には店だってみんな閉まっていましたから、みんなぶらぶらと歩くのが普通だったのです。

我が家はうまいことに祖母の足が悪かったので、近いのにタクシーを呼んでもらいましたが、後ろに祖母と母と姉、前に僕で帰りました。

タクシーを待っている間は、ニューグランドホテルの大きな正面階段の裏にある外国人のお土産用のガラスケースの真珠や銀のアクセサリーや人形などをボーっと見たりしていましたが、乗れば5分で到着でした。

同じころ、歩きで帰った叔父や叔母夫妻などが到着して、なんとも複雑な気持ちでしたが、何年目かに僕も歩いて帰ると言い、小学生には遅すぎる時間に堂々と歩いていられることにちょっと喜びを覚えていました。

そして、車より早く着くことに燃えて走ったりしたのが、花火のシーズンになると思い出されます。

子どもの頃、花火大会は楽しみでした。

今のように豪華絢爛ではなく、一つずつあがってはしばらくお休みして、忘れた頃に一発。

という素朴なものだったので、うっかりすると見逃して悔しい思いをしました。

今回も、とてもよい小葩の作品が紹介されています。

実は隊長(弟です)は、それほど書をやっていないので、すごいなと思います。

母が他界した後、母のお弟子さんに頼まれて、父がお稽古をした時期がありました。

法帖や拓本を好き勝手に出してきて臨書をし、父が好き勝手に批評をするというもので、弟も時々参加しました。

そのときに言った父のことば

縦線はなかなかまっすぐに引けないけれど、勢いをつけて書いてはいけない。

ゆっくりと書き、右に曲がったら左に直し、左に曲がったら右に直せばいい。

そうやって、芯がまっすぐならばいいんだ。

まさにそれを実践したのが弟でした。

すごい臨書をするんですよ!

イタリック部分は比田井和子のつぶやきです。