比田井天来の生涯 4 書道教育者として

2025年9月13日

比田井天来の生涯 4 書道教育者として

2025年9月13日

世の人は天来翁のことを、書道芸術方面における新風創造の面のみを強調するきらいがあるけれども、私は翁によって、今日の書道の興隆が築かれたと思う。

その文教面の功績は実に大きいものがあることを忘れてはならない。(勝雲山)

前回は、天来の初めての遊歴(大正2年・出雲)と、これをきっかけとして書風が変化していく様子をご紹介しました。

いくつもの新聞で紹介され、揮毫の依頼が殺到した最初の遊歴。

これに自信を得た天来は、大正3年には鶴岡、山形、秋田、高知などを訪れました。

翌年以降も遊歴をしようと張り切っていた天来でしたが、一時中断を余儀なくされます。

小生も、本年は何れかに遊歴して大いに稼ぐつもりのところ、4月以降、高等師範学校講師に招聘されて、やむを得ない事情のため断ることができません。

当分、月曜日に出勤することになったので、しばらくは遊歴に出ることはできません。

(郷里の比田井利三郎氏宛書簡・原文は候文なので口語体に変えました 近代書道開拓者比田井天来・小琴』昭和43年・佐久教育会発行)

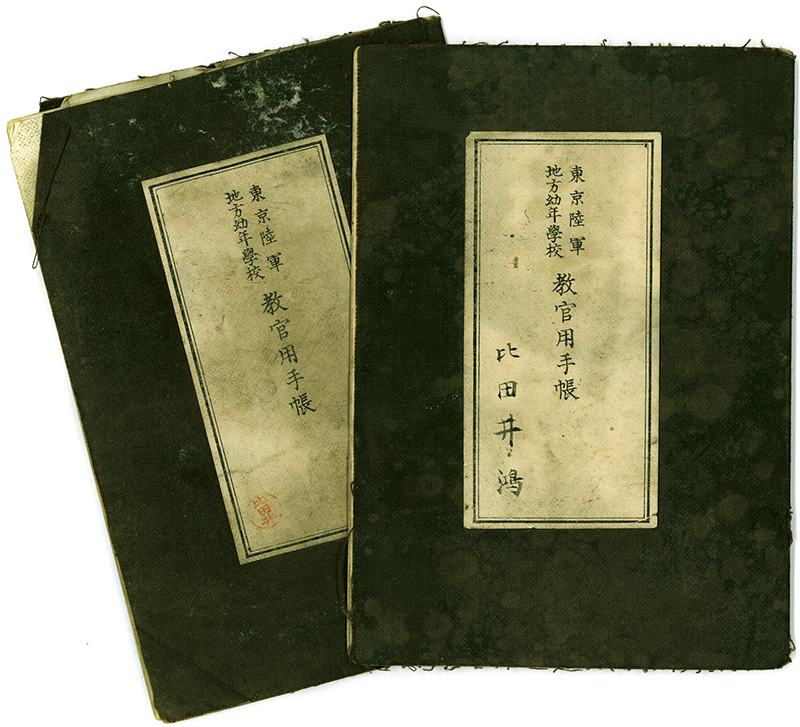

陸軍地方幼年学校

そもそも、天来が最初に学校の先生になったのは13年前。

明治36(1903)年(32歳)、陸軍地方幼年学校でした。

陸軍地方幼年学校とは、将来の陸軍現役兵科将校を教育するために設けられた全寮制の教育機関です。

入学試験の競争率が高く、中学校のトップクラスでも合格は容易でなかったといいます。

では、将校を目指すエリート青年たちに、天来はどのように書を教えたのでしょう。

後に書学院で天来の活動を助けた小川三郎(暢堂)は、当時、幼年学校の生徒でした。

私が幼年学校時代、天来先生は天神さん、王羲之、顔真卿と生徒から敬称された。

それは学習の三段階(初心者は倣書〈写〉から臨書〈形と筆勢を会得〉を経て、背臨〈暗記して手習の文字を書く〉に及ぶ)を強調されるとともに、書道の沿革、名跡を講話され、その間に王羲之、顔真卿の名が口をついて出たことからいわゆる渾名として奉ったのである。

初心者に対する教育法は、今では普通のことであろうが、当時の型破りであったことを回想するものである。(小川暢堂 近代書道開拓者比田井天来・小琴』昭和43年・佐久教育会発行)

初心者に、現代人の手本ではなく、古典名品を学ばせる。

当時としては型破りな教育法でしたが、これこそ天来が目指した方法だったのです。

大正元年(1912年・41歳)、天来は陸軍幼年学校を退職しましたが、生涯を通してこの教育法を推進していきます。

高等師範学校講師と内閣教員検定委員就任

そして、教育者としての第二のステージが、大正4年に委嘱された東京高等師範学校習字科講師です。

高等師範学校とは、中等学校の教員を養成するための学校です。

さらに大正5年、天来は45歳で内閣教員検定委員となりました。

教員の資格を取るための検定試験は「文検」と呼ばれ、権威ある登竜門と目されていました。

楷書・行書・草書を書くための技術と知識が問われるものでしたが、天来はそれだけでは不足だと考えました。

大正6年に文検を受験した石橋犀水(後に天来に入門する)は次のように書いています。

私が天来翁をはじめて知ったのは1917(大正6)年11月、21歳のとき文部省の習字科検定の本試験受験のために上京したときである。

〈中略〉

部屋は6畳ぐらいで、先生の机の左右にたくさんの法帖が積み重ねてあった。

〈中略〉

(天来翁は)古法帖を示されて、いわゆる鑑識の質問を試みられたが、ほとんど初めてお目にかかるものばかりでこれも返答に窮した。もっともこの頃までは文検には鑑識の試験はなかった。

(『近代書道開拓者比田井天来・小琴』昭和43年・佐久教育会発行)

石橋犀水は昭和10年に天来の強い推薦で広島高等師範学校講師となり、天来没後は天来の後を承けて東京美術学校(現在の芸大)で教えました。

書道教育に大きな功績を残したこの人でさえ、大正6年当時は古法帖に目を向けていなかったことがわかります。

明治24年から文検委員をつとめていたのは岡田起作です。

彼が出題した試験問題は、課題の文章を楷書・行書・草書で揮毫することでした。

岡田とともに文検委員となった天来は、書道の先生になるには、書道史の知識が不可欠だと考えました。

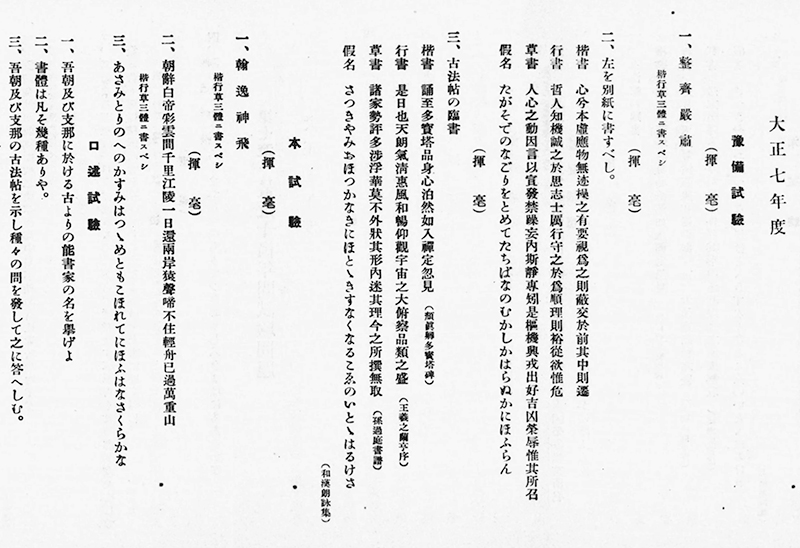

大正7年、文検試験に新しい課題が加わりました。

古典の臨書と書道史の知識を試す口述試験です。

臨書原本は「顔真卿多宝塔碑」「王羲之蘭亭序」「孫過庭書譜」「和漢朗詠集」。

本試験の口述試験は「日本と中国の能書家の名を挙げよ」「書体は幾種類あるか」「日本と中国の古法帖を示して質問をし、それに答えさせる」というものです。

臨書はお手本があるのでなんとかなるとしても、見たこともない古法帖の問題を前にして、受験生は手も足も出なかったことでしょう。

大正8年以降も、毎年臨書と書道史の問題が出題されました。

天来の後任となった丹羽海鶴は、2年後の大正9年、奥山錦洞の質問に対して、次のように答えています。

(ちなみに大正9年の一次試験には「書法書論に関する書籍を三種類挙げよ」「我が邦の古来の有名なる書家の名を列挙せよ」「唐の顔真卿の書に就きて知れるところを略述せよ」という問題が出ていました。)

殊に遺憾に堪えぬのは、顔真卿の書に就いて知れるところを記せとの問題に対して、争坐位帖、元次山碑、宋璟碑に及んだ者はなく、痛快に出来た者は2名位でした。又日本古来の書道の大家を挙げよとの答案も、甚だ不完全のもので、三筆、三蹟さえ知らずして如何して書の先生たる資格がありましょう。(奥山錦洞著「文部省検定習字科受験準備の指導」昭和3年・啓文社書店 もとは歴史的仮名遣い・旧活字)

受験生たちの困惑が伝わってきます。

書道史と古典手本の出版

ここで困った問題が発覚しました。

古典を学ぼうにも参考書がないのです。

書道教育者の登竜門である文検受験者のために、臨書のお手本や参考書が次々に発行されました。

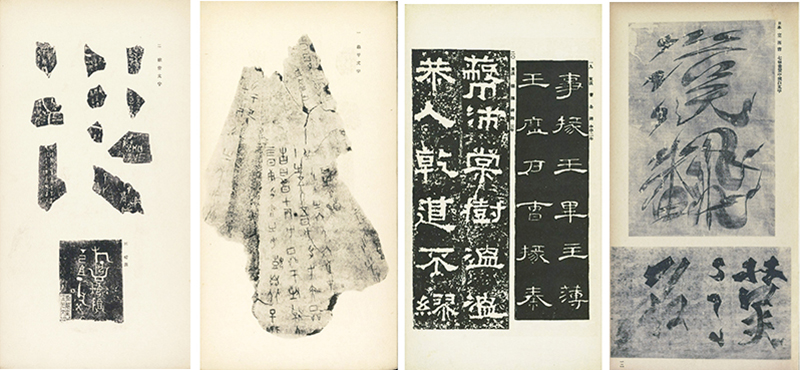

上は昭和2年に比田井天来が書学院後援会から発行した「書道沿革一覧」です。

習いやすい細長い本で、乾坤2冊には甲骨文から始まって中国、日本、朝鮮の書が377ページにわたって写真で紹介されています。

基本的な名品はもちろん、かなり珍しいものまで網羅され、充実したお手本集となっています。

昭和2年という時代に、これだけの古典を写真で紹介することは容易ではなかったと思われます。

同年に発行された補正板は、乾坤第一版を購入した人のために、増補訂正分のみカード式に印刷しました。

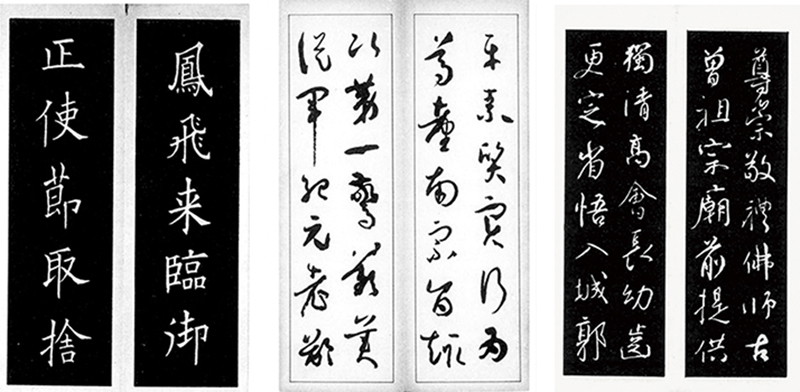

昭代法帖は昭和8年から刊行を開始した手本集です。

柔らかい表紙と細長い形状は、臨書しやすいように考えられています。

1ページ1行から始まり、後半は2行。

「書学院式集字」というタイトルがついていますが、たとえば左端の行は「正使」「使節」「節取」「取捨」というふうに、2字句になるよう集字されています。

昭和8年といえば、昭和4年の上田桑鳩に続いて金子鷗亭と桑原翠邦が上京し、上田桑鳩が書道芸術社を発足させた年。

活気あふれる書学院で、和気あいあいと作業が進められたことでしょう。

ちなみに東京工芸学校に在学中の次男、比田井漸(南谷)も手伝いました。

昭代法帖

第一集 欧陽詢楷書 皇甫府君碑

第二集 王羲之行書 集字聖教序

第三集 弘法大師行書 請来目録

第四集 孫過庭草書 書譜

第五集 朝野魚養楷書 註楞伽経

第六集 伝藤原行成書 和漢朗詠集

第七集 智永草書千字文 宝墨軒

第八集 嵯峨天皇宸翰 李嶠詩

第九集 顔真卿書 多宝塔碑

第十集 王羲之草書 十七帖

第十一集 藤原行成行書 文賦

第十二集 褚遂良楷書 雁塔聖教序

第十三集 褚遂良楷書 孟法師碑

第十四集 釈空海書 即身成仏品

第十五集 顔真卿行書 争坐位帖

比田井天来は「芸術書」と並んで「実用書」の必要性を説きました。

昭代法帖の古典の中には、実用書のお手本にふさわしいものも選ばれています。

大正8年、天来は東京高等師範学校辞任の意を嘉納治五郎校長に伝え、後任に丹羽海鶴を推挙しました。

文検委員は日下部鳴鶴門下の丹羽海鶴、そして鈴木翠軒、田代秋鶴、石橋犀水らがつとめ、古典を重視する傾向が引き継がれていきました。

こうして、「古典臨書」という書の学び方が確立し、後の展開へとつながっていくのです。

本稿を書くにあたり、柳田さやか氏著『「書」の近代ーその在りかをめぐる理論と制度』(2023年・森話社)から大きなヒントをいただきました。