益子焼の作品と今井満里先生

2025年8月3日

益子焼の作品と今井満里先生

2025年8月3日

「隊長、詩(私)的に書を語る」は、比田井義信(1953年生まれ・私の弟です)が母、比田井小葩(しょうは)を回想しながら、小葩の書を語るシリーズです。

比田井小葩のオフィシャルサイトはこちら。

2024年10月14日から「時々南谷」を追加して、比田井南谷の作品も紹介しています。

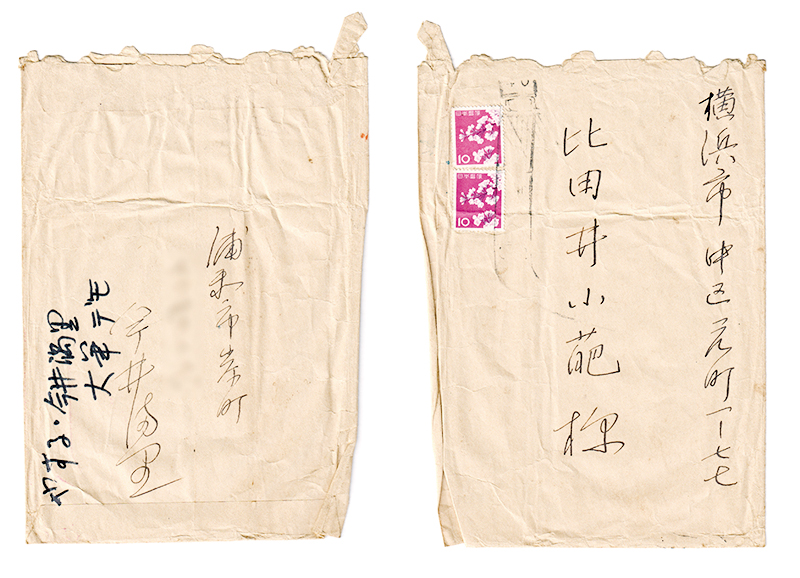

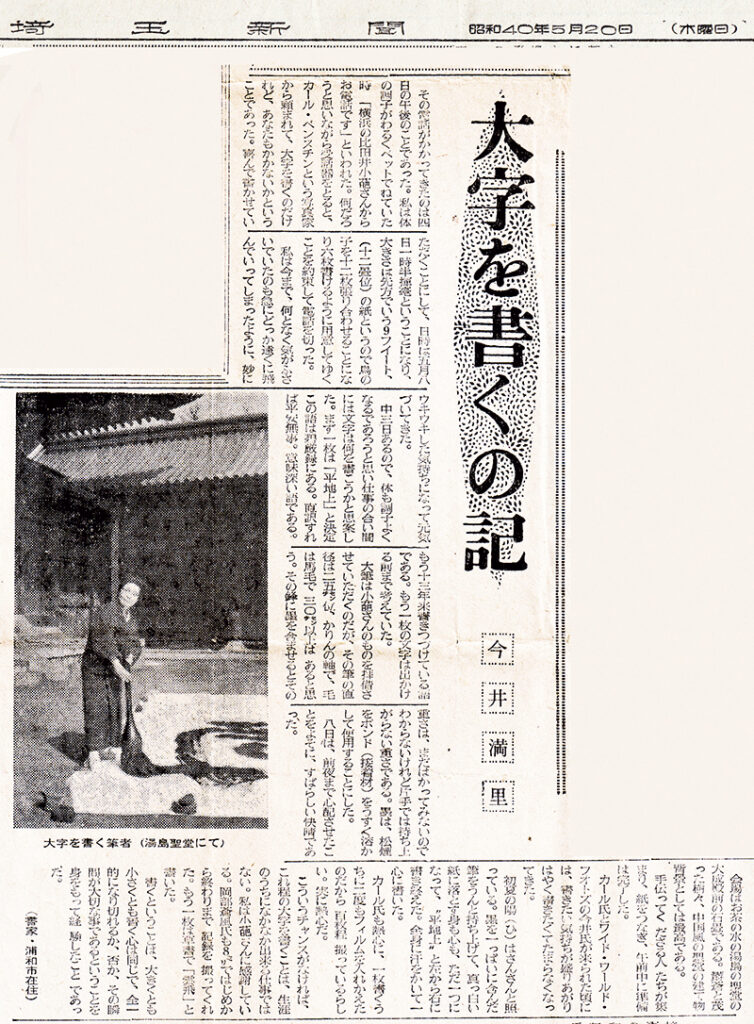

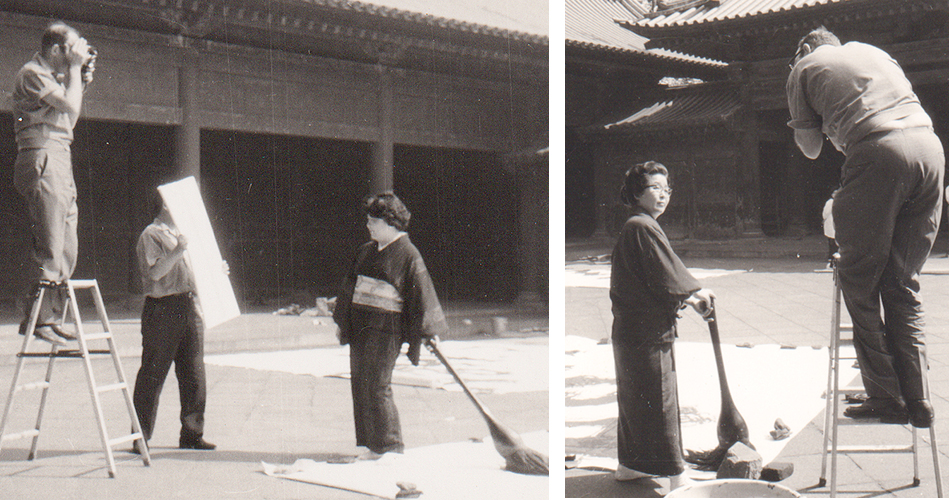

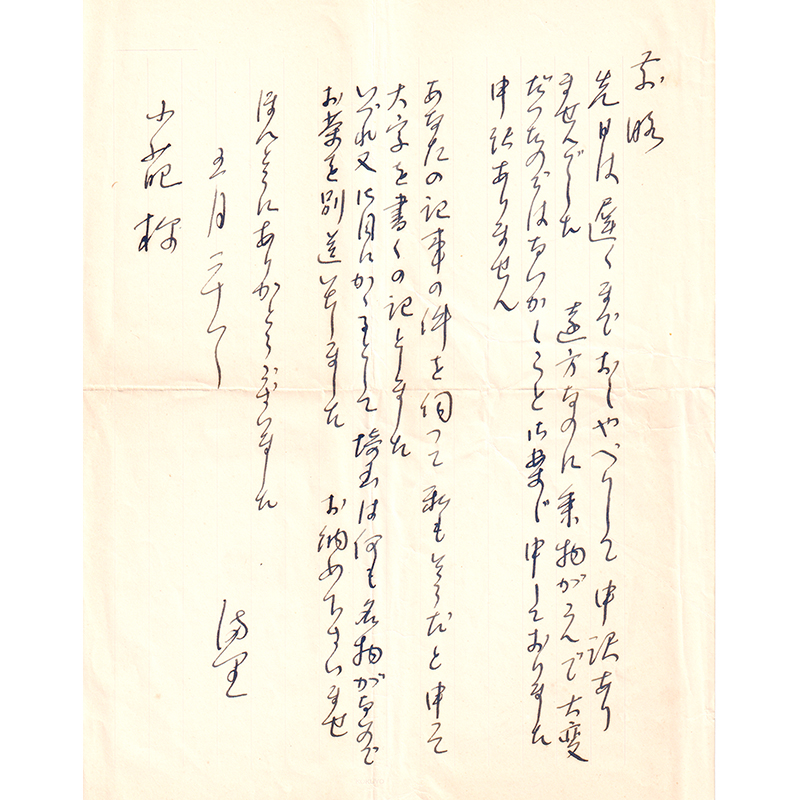

母の資料の中にこんな封筒があり、その中に新聞と写真そして手紙が入っていました。

拡大PDFはこちら。

きっと仲の良い先生に、あなたも湯島の聖堂で大きな字を書くといいわよと準備をととのえてあげたのでしょうか。

いつも良いと思ったことは惜しげなく教えてあげる性格だったのです。

で、今井満里先生といえば、益子焼が思い出されます。

ある時母が、今井先生が益子焼の先生を知っているからいらっしゃいと言っているので、みんなで行きましょうと言いました。

父も、面白そうだねと乗り気でした。

そして、4人で朝早くから電車で益子に行くと、みんなで説明を受け、まず父がろくろに座ると茶碗を作るべくぎゅうっと親指を入れてゆき、オオっと見事な茶碗が出来上がるか、、、ニュウウ、、グワーッ、、ヘナヘナ、、メキー、、、

で、失敗。

何回目かで、何とか上だけが薄い見事な茶碗?が出来上がり、みんなも悪戦苦闘してそれぞれ作品を作り上げました。

気が付くと父と母はいなくなっていましたが、その時にこの作品などを作っていたのでした。

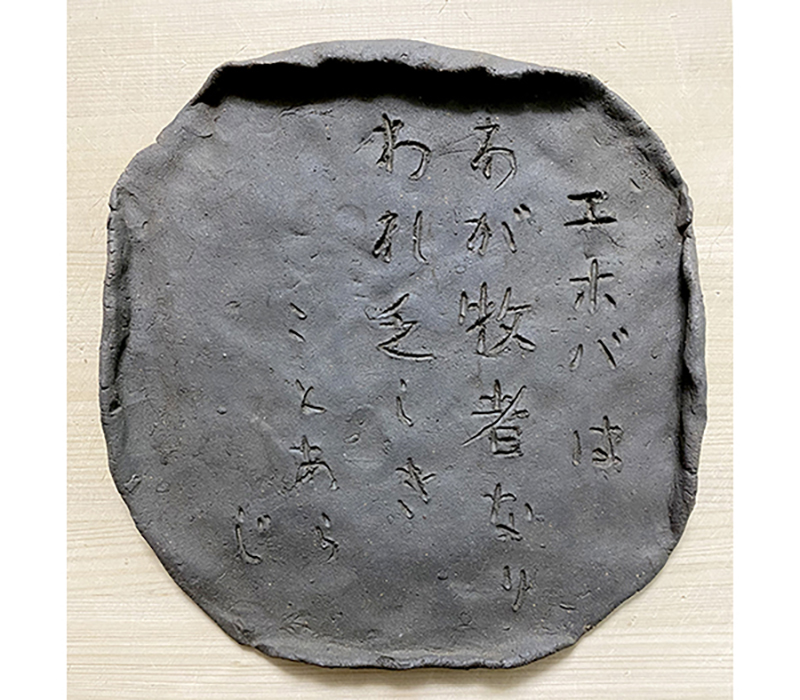

こっちが本命だったので、何枚も作品が残っていますが、母の作品は全部、聖書の言葉が書かれています。

なんだか無意識のうちに最後の時期には神の言葉を選んでいたのですね。

送られてきたときには嬉しそうに教会にあげようかな、なんて言っていたのを思い出します。

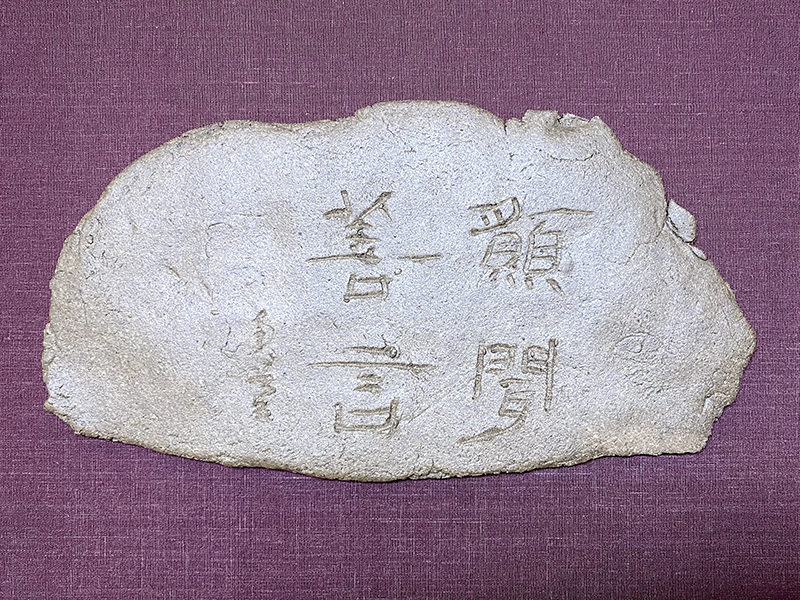

父の作品に1972年とあります。

乾燥に時間がかかると言っていたので、1971年に益子へ行き、翌年に届いたのだと思います。

母が亡くなり、納骨がおわったあとで、お世話になった本牧教会の柿沼牧師に差し上げると、牧師館の玄関に飾ってくれていました。

そして、父の作った四角い入れ物は、父と母の写真の前でお線香立てになっています。

クリスチャンの母には申し訳ないのですが、お盆と命日だけにしているので、我慢してもらっています。

今回の作品は益子焼。

紙に筆で書くのではなく、土がまだ柔らかいうちに引っ掻いた作品です。

「つよい線」とは何か?

それは「塗った線」ではなく、むしろ「引っ掻いた線」と似ているのではないか。

南谷と岡部蒼風先生がそんな議論をしていたことを思い出します。

錐画沙(すいかくさ・砂にキリで書く)ということばがありますが、焼成する前の土の抵抗を感じながら線を引いていくのは、新鮮な体験であるに違いないと思います。

中国の戦国時代から漢時代にかけて、柔らかい粘土にヘラなどで文字を書き、焼き上げたものがたくさん作られましたが、南谷はこれを非常に好み、それらを集めて「陶塼瓦削文字集録」という書籍を作り、書学院出版部から発行したのは1981年でした。

古典から強い影響を受けた南谷と比べ、小葩の作品はおおらかでみずみずしさにあふれています。

みなさまはどちらがお好きですか?

イタリック部分は比田井和子のつぶやきです。