比田井天来の生涯 3 遊歴と変わりゆく筆法

2025年8月6日

比田井天来の生涯 3 遊歴と変わりゆく筆法

2025年8月6日

比田井天来の書は、生涯、変化し続けました。

最初のきっかけは、大正2年頃から始まった俯仰法の研究です。

「道人の小学校時代には、いまのように剛い筆を半分ほどおろして使っていた」と天来は書いています。

その後、温恭堂から巌谷一六と日下部鳴鶴の筆を取り寄せたけれども、使い方がわからない。

上京して鳴鶴の筆法を見て、廻腕法に専念するようになりました。

天来の当時の様子を物語る証言があります。

私は明治34〜5年の頃、鳴鶴翁の主宰していた同好会で、始めて(天来)翁に面接した。その頃の翁は年少気鋭で元気溌剌、例会毎に沙鴎、雪竹、海鶴等15〜6名何れも寡黙連の仲間にあって、談論風発時折一座を驚倒せしむる明朗な快男子であった。この当時は羊毛の長鋒を用いて盛んに廻腕法を振廻していた得意の時代であった。(橋本素山・原文は歴史的仮名遣い)

寡黙な兄弟子たちの中にあって、年少気鋭、談論風発、明朗な快男子!

長鋒の羊毛筆を使い、盛んに廻腕法を振り回していたと書かれていますが、実際、どんな作品を書いていたのでしょう。

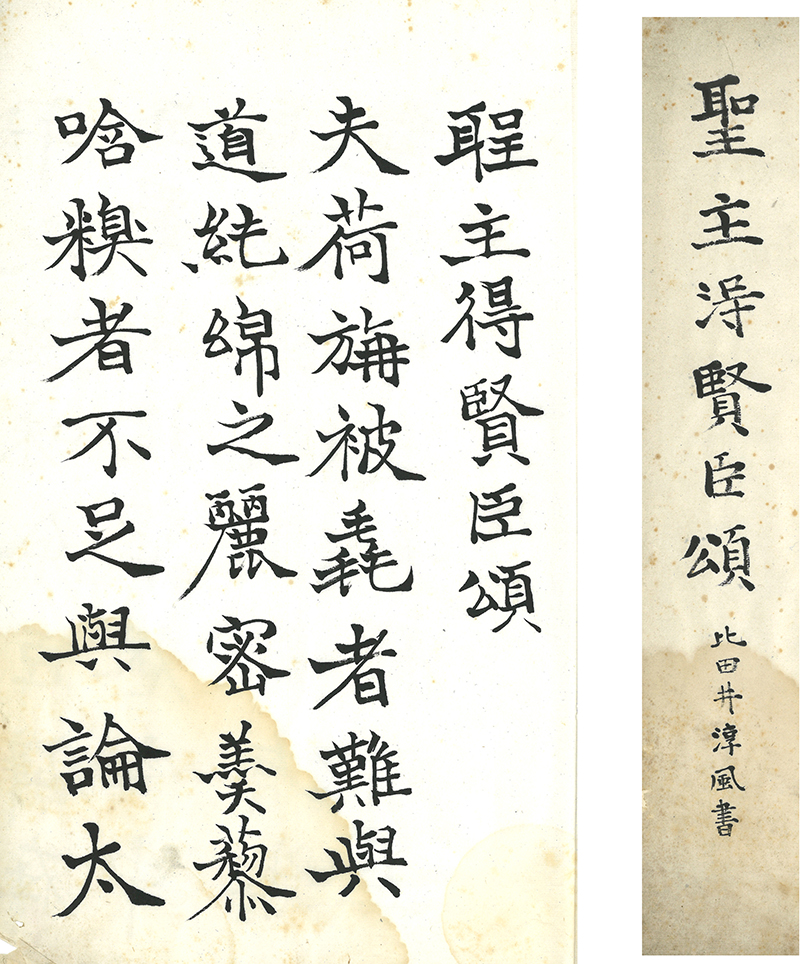

入門から二年後、28歳のときの作品です。

「比田井淳風書」と書かれていますが、「淳風」は上京前から用いていた雅号です。

23字×38行で、一字のサイズは、平均するとほぼ3cm×3cm。

廻腕法で書かれています。

しかし、この後、天来の書風は次第に変化していきます。

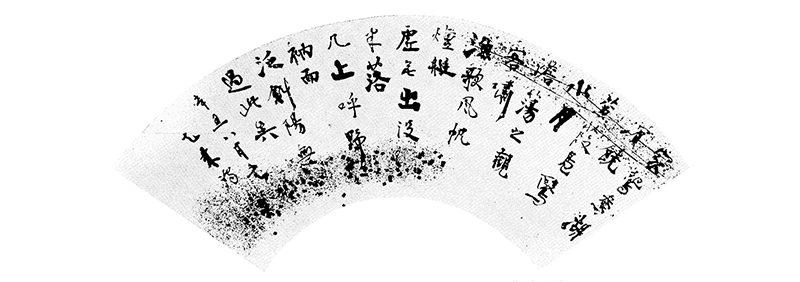

天来は「淳風」の後、ごく短い期間ですが「天籟」を名乗っていました。

その珍しい作品が佐久市立天来記念館に残されています。

筆法は廻腕法と思われますが、少し変わってきました。

線に太細の変化があらわれ、点画の角度も一律ではありません。

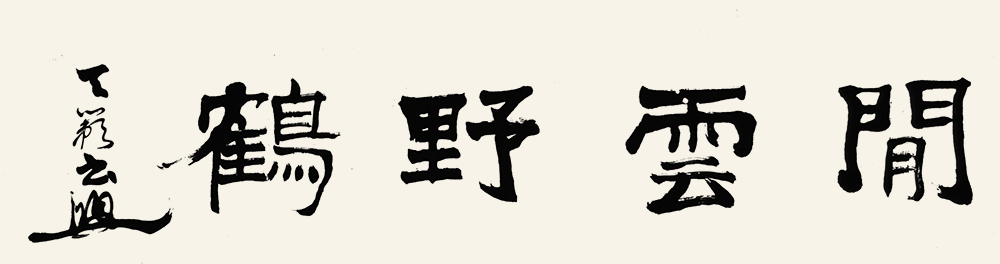

上の扇面は「天来」という雅号が見える最も若いときの作品です。

(天来は明治33年に「常太郎」から「鴻」に改名したので、「天来鴻」と書かれています)

極端に太く強調された文字があらわれ、強弱のリズムが顕著になりました。

実生活では、明治34(1901)年は結婚した年であるとともに、書道教育者としての活動が始まった年でもあります。

文部省中等教員習字科免許状を受け、東京地方陸軍幼年学校習字科教授嘱託となったのです。

35年には牛込区早稲田に転居し、私塾をひらいて漢学を教え、さらに翌36年には牛込区岩戸町の法正寺内に移り住み、陸軍助教授に任ぜられ、陸軍地方幼年学校付を命ぜられました。

賑やかな比田井家です。

比田井天来と小琴の間には子どもが7人おり、この後、三男洵、三女慈子、四男徹が生まれます。

そして天来は、大きな転機を迎えようとしていました。

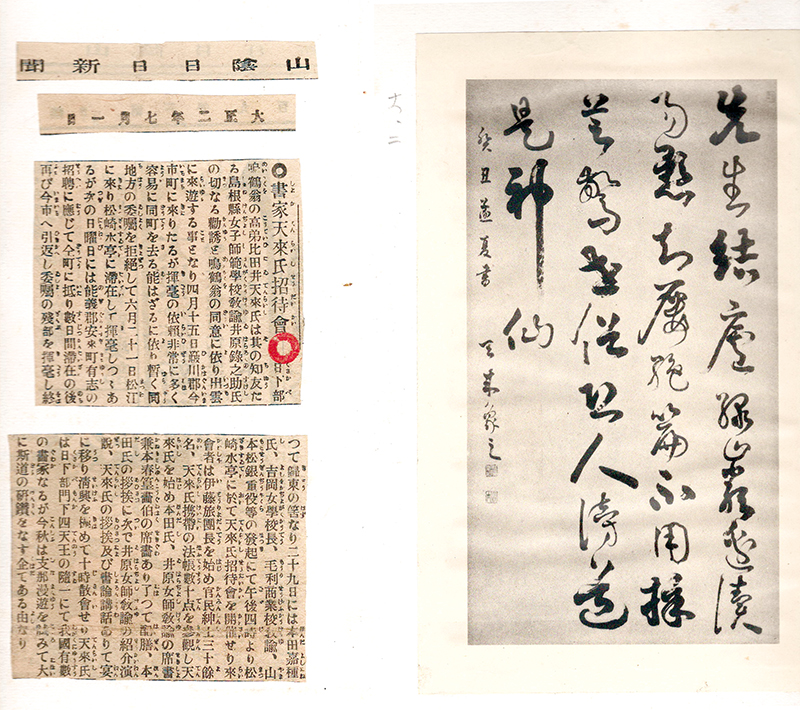

大正2年の夏、当時東京に遊学中の私は、上京してきた父雲涯に伴われて鳴鶴翁を訪ねた。

座には海鶴翁も居られたが、鶴翁は天来道人の心境を語って、非常な御機嫌であった。

「比田井君の書会を出雲でやろうと思いますよ」と父が云うと、「それは面白いだろう。随分茶目をやるだろうな」と翁は笑って賛成された。(井原協一)

天来は明治32年に、日下部鳴鶴に従って北海道を巡遊したことがありますが、自らの作品頒布のための遊歴はこれが最初です。

井原協一の文章は、出雲での天来にも及びます。

道人は書のために生れついたと思われる程、熱心な研究家であったが、元来書家として立つ御考は持たれなかったので、潤筆によって書を書かれたのは、出雲における書会が皮切りであった。

筆は羊毫を用いられ、廻腕法に近い執筆で、その変化自在な運筆には、集る者皆感嘆したのであるが、固唾を呑んで見ている人の前で、書きかけた書を惜しげもなく引き裂いたり、反故にしたりして、意に満つるまで書き直されたのには、余程驚いたようである。

〈中略〉

此頃の書風は晩年には全く見られぬもので、道人の全作品を研究する上には重要な一期を画するものと考える。(井原協一)

10年ほどのあいだに、作風がかなり変化しました。

井原協一氏の手記には「廻腕法に近い執筆」と書かれていますが、太い線の部分など、廻腕法ではありえないようなすっきりとした強さが生まれています。

翁の壮年の頃、一六、鳴鶴両先生は羽織袴に威厳を正されて、翁に書家となり書道の為に尽瘁(じんすい)せよと勧められたという。(田中成軒)

天来の中に新しい筆法のヒントが生まれたのは、最初の遊歴の年でした。

貪欲に書の理想を求める地方の若者たち。

毎年のように行われた大規模な遊歴。

新しい筆法は着々と完成へ近づいていきました。

〈比田井天来の遊歴〉

(1899 明治32 日下部鳴鶴に従って北海道巡遊)

1913 大正 2 出雲

1914 大正 3 鶴岡・山形・秋田・高知

1916 大正 5 出雲

1917 大正 6 大連に遊ぶ。九州福岡市公会堂などで書道講習会。

1919 大正 8 松江を中心に書道講話。5月〜11月北海道全道を周遊し、帰途弘前に遊ぶ。

1920 大正 9 鶴岡・酒田・秋田 出雲・松江・京都 越後・金沢・福井・能登

1921 大正10 豊橋・浜松・静岡・三河原

1923 大正12 長野で大震災に遭遇し、長野県望月町と上田に疎開。

1925 大正14 大阪・岡山・高松・高知