「たんぽぽの」とパープルのメッシュ

2025年7月15日

「たんぽぽの」とパープルのメッシュ

2025年7月15日

「隊長、詩(私)的に書を語る」は、比田井義信(1953年生まれ・私の弟です)が母、比田井小葩(しょうは)を回想しながら、小葩の書を語るシリーズです。

比田井小葩のオフィシャルサイトはこちら。

2024年10月14日から「時々南谷」を追加して、比田井南谷の作品も紹介しています。

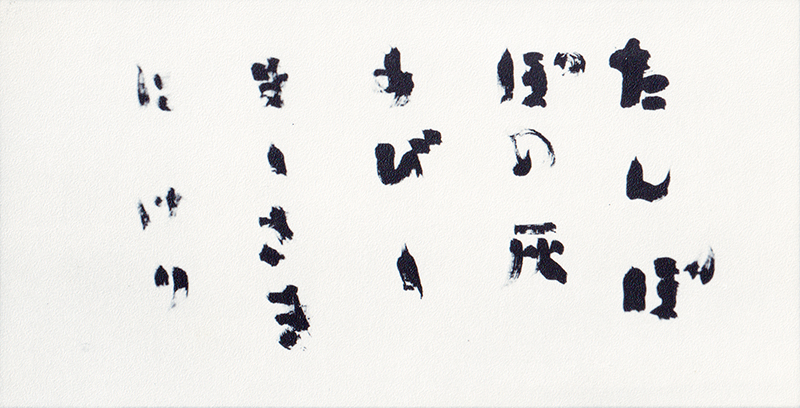

たんぽ

ぽの灰

あびし

まゝさき

に けり

室生犀星の句です。

1965年琴心会の時期に書かれたものでしょう。

野焼きの灰の中から咲いたのでしょうか、何だか目に浮かぶようですね。

小葩は、いつも同時期に二種類の意匠の作品を書いていますが、その時に一番意に沿うものと、次に考えられる自分の表現を模索していたのですね。

それが順番に完成してゆくのだから、驚きです。

この作品が書かれた1965年頃には、僕は中学生でしたが、忙しくてなかなか美容院に行けない母は、髪にだいぶ白髪が目立っていました。

展覧会とか学校の行事の前にいつも真っ黒に染めていましたが、ある時帰ってきた母を見ると、目尻の上くらいに一つまみ、シュッとパープルの髪が!

その時代にそんなことをする知り合いはいませんでしたから、しばらくは見ないふりをしていましたが、お弟子さんたちとか及川女史、展覧会でのみんなの評判は良く、それすごくいいですね!とか言われて、いいでしょう?なんて言っていました。

だんだん見慣れてきたころ、パープルがなくなったと思ったら、今度はまばらな白髪を全部グレーに染めていました。

いまはやりの完全なグレーヘアには届きませんでしたが、そのまま最後まで行きました。

いろいろなことを楽しんで暮らすことが大事だと、教えてくれていたのですね。

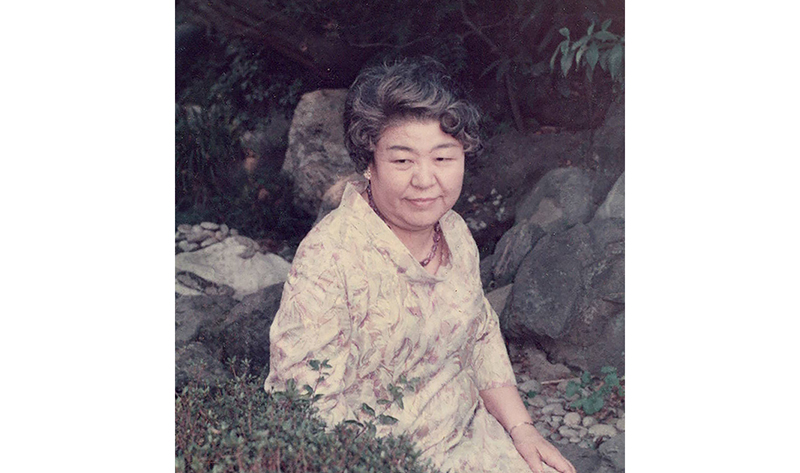

上の写真は、小葩がパープルの後のグレーに染めたときのもの。

多分、雑誌か何かのために撮ったのでしょう。

ちょっとおすまししてます。

上の文章の中に「及川女史」とありますが、比田井小琴の最後の弟子、及川小汀先生です。

小琴没後、比田井南谷と小葩に学び、「百人一首で学ぶ散らし書き」ほか、たくさん本を書いてくださいました。

こんなことをおっしゃったのを思い出します。

「南谷先生は努力家、小葩先生は天才」。

なるほどね。

イタリック部分は比田井和子のつぶやきです。