皆様

大変ご無沙汰しています。

昨年3月以来の投稿になります。

この1年4ヶ月の間、皆様からのお見舞いや心温まるお言葉を多数いただき、ここまで前に向かって進むことができました。

商品を直接ご購入いただいたり、クラウドファンディングにご支援をいただきましたお客様や友達(天来書院様と天来書院様のお客様、高校の同級生、大学の先輩方や同級生・神奈川県のOB会の皆様、子供が通っていた大学の父母会の皆様、キヤノン時代のお客様、元上司・諸先輩や同僚、東京都外郭団体の関係者、FBのお友達、海外のお友達、石川県内のお友達等々)の皆様、本当にありがとうございました。

この場を借りて改めて深謝申し上げます。

※写真は震災前のギャラリーです。

また、震災以降、全国から来て下さいました多数のボランティアの皆様に多大なるご支援・ご協力をいただき、誠にありがとうございました。

重ねて厚く感謝申し上げます。ボランティアの方々には以下の作業にご協力いただきました。

・道路にはみ出していた瓦礫の移動(昨年1月18日:4名)

・瓦礫の下敷きになった作品の救出(昨年1月18日:2名、5月2日:6名)

・再利用する内装材や柱の取り出し(昨年5月2日:6名)

・屋根のブルーシート貼り、庭木の剪定・草刈り(昨年11月16、17日:4名)

・庭木の剪定・草刈り、救出した木戸の整理とボツになった作品の廃棄(4月18、19日:3名)

電気、水道のインフラも復旧していない劣悪な環境の中での作業、思い出すと頭が下がります。

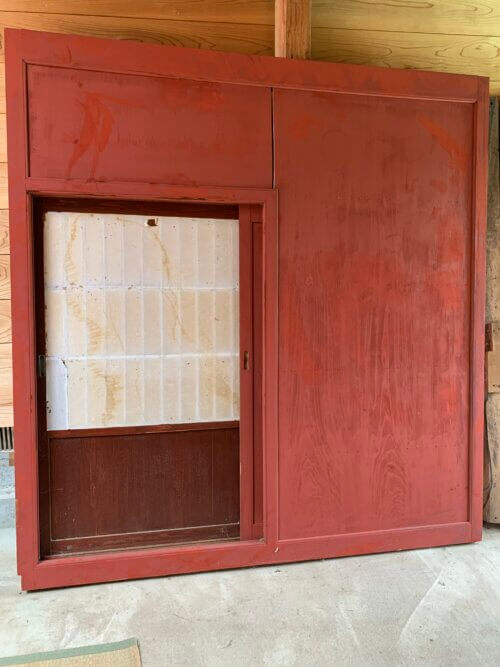

上の1枚目の写真は、ボランティアの皆様にお手伝いいただき救出した潜り戸です。

明治後期(100年以上前)に作られたものです。2年前に自分で漆を塗り直した際の仕上りに納得できず、震災の直前に漆を削り落として再度表面の板を研磨。弁柄を塗装し漆を塗る手前でした。倒壊した母屋の壁に固定していたのが奏功し、奇跡的にほぼ無傷で救出することができました。

イベント時にはお客様用に離れの正門(上の2枚目の写真)を使い、潜り戸は我々が使うように考えていました。再建した暁には同様に取付けて使いたいと思います。

上の写真は同じく救出いただいた書院の甲板(棚板):黒柿と床間の床柱:黒檀です。

黒柿(1枚目の写真)は150年以上の柿でかつ1万本に1本の確率で偶然現れる希少性があるそうです。自分でも気に入っていたので他で救出した4枚と合わせて再利用することにしました。

黒檀(2枚目の写真)の方は生育は極めて遅く、近年は乱伐が問題になったことから希少種。 現在、国内ではこれ程の柱は入手できないようです。取り出す際、これが本当に木なのか?と疑いたくなるほど重く、5人がかりで持ち出しました。

上の写真は解体を惜しまれた離れです。

50年前に建てられた離れは家全体が束石からずり落ち、隣家にくっついてしまいました。修理出来ないものか?と大工に相談するも半分くらいの柱が折れているとのこと。来賓用につき建物の構造よりも見栄えが重視されたようで、柱の数が少ない上に妙に細かったです。その為、太い梁りと瓦の重さに耐えられなかったようです。

特に2階は床と天井は漆塗り、壁は赤弁柄の土壁、床間には金箔に見立てた壁紙が貼り。震災の2週間前に完成したばかりだったので、私以外には誰からも見られることがありませんでした。それが天井の雨漏りで酷い状態(上の2枚目の写真)になり、解体されるのが不憫でならず、とても辛かったです。

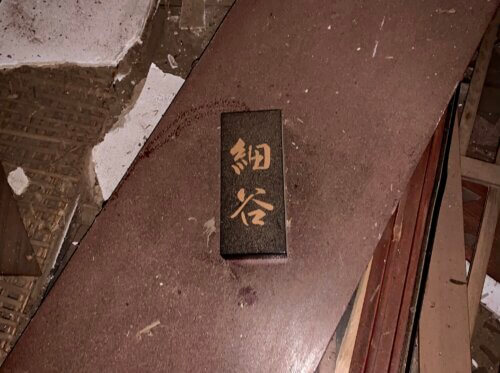

上の写真はこれも奇跡的に無傷で救出できた表札です。再建時に使いたいと思います。

ちなみに、解体までに2回泥棒に入られました。畳を土足で上がった跡で分かりました。

換金できるようなPCやテレビ、オーディオ類は他の場所に移動していたので大丈夫でしたが、保管していた欅の板(二人掛かりでも重たい)と玄関の大理石板(人力で運ぶのは無理)は盗まれてしまいました。

正に火事場泥棒の仕業です。夜中、大陸系の人間が数人で物色していたと隣人から聞きました。

上の写真はボランティアの皆様にお手伝いいただき救出した作品です。

一番気に入っていたビンテージ品は柱の下敷きになり、真っ二つに割れてしまいました。これには落ち込みました。

ギャラリーに展示していた商品は瓦礫を取り除くまでに3ヶ月経っていたこともあり、残念ながら8割方ボツになってしまいました。

箱に入れて保管していた商品については外箱は泥で汚れた(天井裏に残っていた埃が雪や雨の水分を含み泥化していた)ものの、商品は殆ど無事でした。ただ、いずれも泥だらけになってしまいました。

輪島のギャラリーは昨年9月中旬に公費による解体・撤去が終わり空き地になりました。

その直後に発生した能登半島の豪雨はあまりにも悲惨でした。暴風によりブルーシートが飛ばされ、家の中は川のように水が流れ、乾燥させていた作品が没に。倒壊を免れた棟全体が雨水の流入で天井と壁、床を張り替えざるを得なくなってしまいました。少しずつ復興が進んでいた輪島の街や能登半島の北側がこの豪雨で振り出しに戻るどころか、さらに後退する要因になりました。

下の写真は雨漏りしていた屋根。困っていたところ、キヤノン時代の同期が山岳部の仲間を連れて来てくれました。屋根にブルーシート張り、庭掃除を手伝ってもらいました。何度か一人で梯子を使って屋根に登っていたのでとても有り難かったです。

当初は10月に電気工事が入る予定でしたが、豪雨の影響で電気工事が延期(仮設住宅で豪雨被害に遭った住宅の復旧に業者が向けられた為)。電力会社からは「雨漏りして漏電の恐れがある住宅には送電できない。屋根を直してから連絡ください」と。

ただ、大工さんや瓦屋(屋根修理)さんは「修理にはノコギリ、釘打ち、ドリル、ライト等の電動工具が必須。電気が開通してからじゃないと工事はできない」と。

この二者の主張は尤もなものの、それが堂々巡りになっていました。困り果て、やむ無く隣人から電気を分けてもらい、電気工事業者に何とかお願いして(他の現場の合間を縫い)6月中旬から電気工事に入る予定です。水道工事、お風呂の修理はその後になります。この冬、輪島で作業する際には暖は石油ストーブ、灯りは乾電池式のLEDランプ、お茶はやかんのお湯を使用。お風呂は銭湯。水道がまだなので裏の小川から水を汲んでトイレに使っていました。

そうした中でもギャラリーの裏庭ではツツジが満開になりました。

昨秋、暖かい日が続いたことから部分的に花が咲いた箇所はやはり今回は咲かずに葉だけが伸びていてまだらになっています。

次回は金沢の工房兼ミニギャラリーをご紹介させていただきます。